|

記事公開日:2020年12月28日

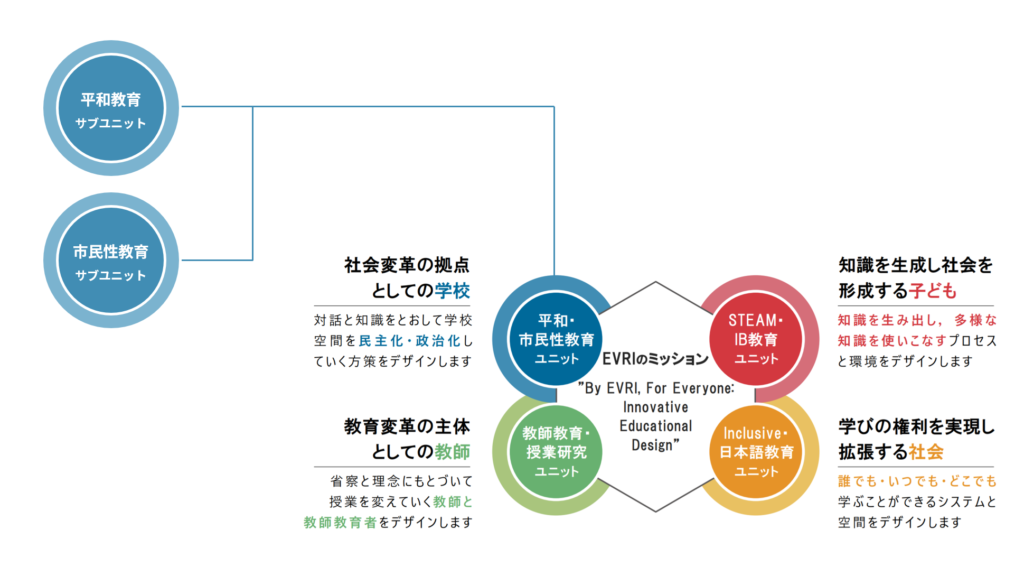

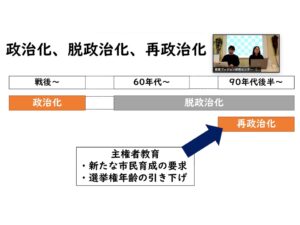

「平和・市民性教育」ユニットは、2020年度にリニューアルされたEVRIの研究ユニットの1つであり、ヒロシマ発の平和教育の開発的研究を推進する平和教育サブユニットと、教室空間の再政治化に挑戦する市民性教育サブユニットから構成される。

このユニットでは、EVRIのミッションとヴィジョンを実現するために、社会変革の拠点としての学校に着目し、対話と知識をとおして学校空間を民主化・政治化していく方法をデザインする研究を推進している。

日本の学校の教室で子どもたちはどんなふうに過ごしているだろうか。クラスメイトとの意見の対立やお互いの異なる価値観について、共に理解し合い、協力し合えるような教室空間が作れているだろうか。日本の学校の教室で、子どもたちはどれくらい民主主義について実践し、学んでいるのだろうか。

平和・市民性教育ユニットのリーダーである川口広美准教授は、自身の研究の来歴を振り返りながら今日の日本の教師に見られる「対話」と「対立」を避ける傾向に強い関心を示した。「平和・市民性教育」ユニットでは、不干渉や同質性に固められてしまっている日本の学校に、他者と対話しながら教室での学びを自ら「治める」ことのできる教室空間のあり方を探究する。

「教室で論争することはリスクと捉えられているんですよね」。川口は、日本の学校教育には民主的な空間を生み出しにくい要因が数多く潜むことに強い問題関心を抱いてきた。

「「みんな仲よく」っていう規範においては対話が想定されているけど、対話っておしゃべりじゃないんですよね。話せばいいのではなく、自分が考えていることと相手が考えていることをキャッチボールする過程で対話は生まれてくるはずなのに、日本の学校はこのキャッチボールがなかなか成立しがたい。なんでそうなっているんだろう?っていうのが出発点ですね」。

「一緒であること」が大事にされる日本の教室空間では、互いの差異にまなざしを向けるキャッチボールの力が育ちにくい。対話が生まれる空間をどうしたら生み出すことができるのか。この点を平和・市民性教育ユニットは究明しようとしている。

「このユニットは、民主化と政治化をセットにして対話を考えるのがポイントなんですよね」。川口は、平和・市民性教育ユニットのコンセプトを説明した文面を見ながら何度もこうつぶやいた。川口は、同質性と不干渉が支配する日本の学校・教室空間を批判的に受けとめ、差異と多様性を基調とした対話の民主的関係に学校教育の可能性を見出している。それがそのまま教室空間の政治化の必要性とも重なってくる。というのも、教室の内外でおきる対立や論争に自分事として向き合い、意見が割れるときにこそ、対話の真正さは高まるからだ。「他者との対話を通して「治める」のが民主主義の原点。そこには多様な考え方を持つ「異質な他者」の存在が必須で、「みんな同じ」じゃだめだと思うんです」。

教室空間の中に「異質な他者」との対話が生まれるような民主的な空間を、そして対立や論争に向き合っていける政治的な空間をどのようにしてつくっていけばいいのだろうか。平和・市民性教育ユニットは、この問いに平和教育と市民性教育の二つのサブユニットからアプローチしていく。以下、それぞれの研究を牽引する先生にお話を伺った。

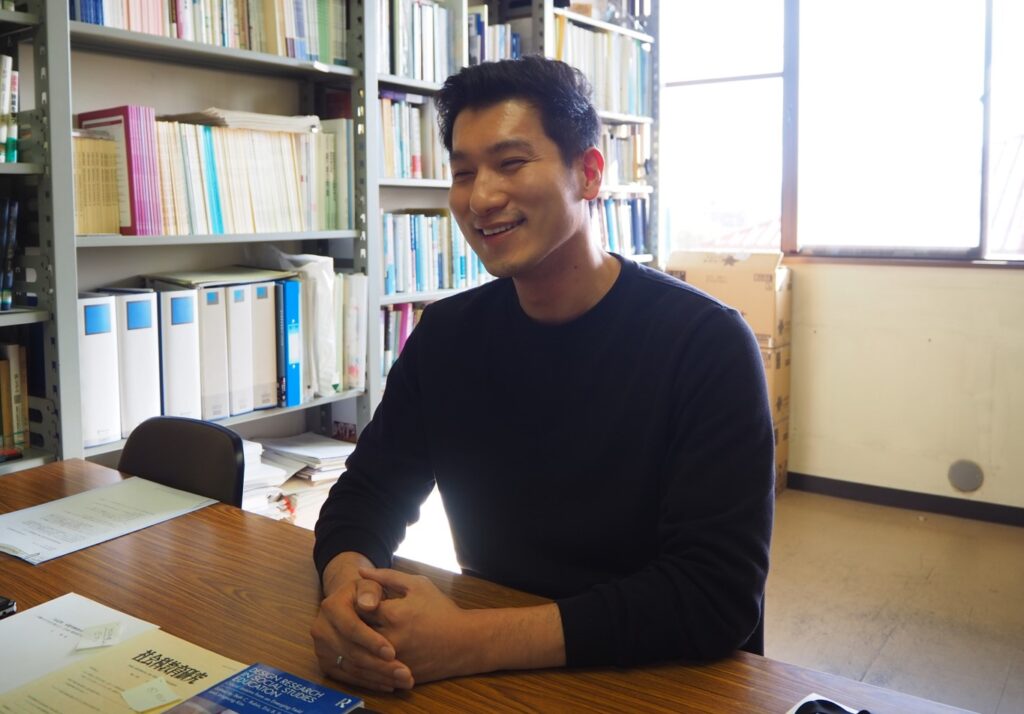

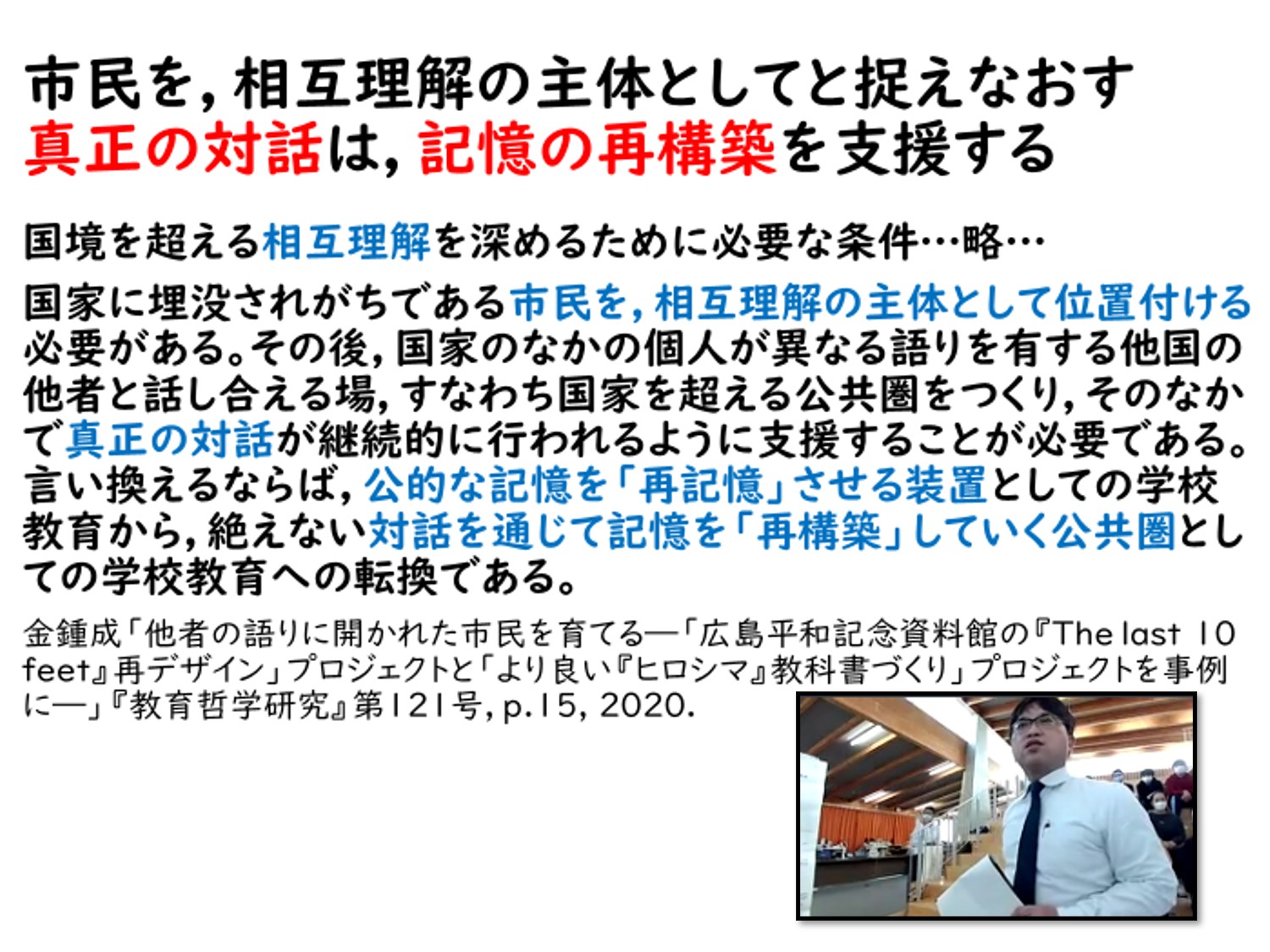

平和教育サブユニットは、「他者の語りに開かれた平和教育」の構築を目指して研究を展開している。科学研究費・若手研究「他国の語りに開かれた教育観を育成する社会科教員養成のデザインベースド・リサーチ」を通して、平和教育を、過去の悲惨な記憶の継承や特定の文化文脈に閉ざされた語りに留めるのではなく、異国・異文化間での対話を通して平和像を再構築していく場にデザインし直すことをめざしてきた金鍾成准教授(以下、敬称略)にお話を伺った。

研究の出発点

〇「同じ事象が国によって異なって記憶され、語られる」:歴史の授業から見えてきた課題

⾦の平和教育研究の原点は、彼が韓国の学校と東京の韓国⼈学校に勤めていた時期まで遡る。同じ社会的・歴史的事象が国によって異なる形で記憶されることに対し、金は違和感を覚えたという。

「例えば日清・日露戦争の語りを教科書レベルで比較すると、日本の教科書では「勝利の歴史」「列強入りの歴史」として語られるわけです。しかし、日清戦争・日露戦争は―韓国・朝鮮の戦争でないにもかかわらず―韓国の教科書では被害の歴史の一つとして記述されています。聞いてみると当たり前ですが、あえて振り返る機会をもたない限り気づかないことも多いのでないでしょうか。」

金はこのような語りの相違は「⽇本や韓国の間だけではなく世界中どこでも起きていて、一国のなかでも地域、階層などによって異なる記憶を有する」とし、意識的・無意識的に再生産される語りの構造に大きな問題意識を寄せる。

〇日本と韓国の子どもたちが一緒に教科書を作る

このような問題意識を受けて、⾦は韓国と⽇本の⼦どもが教科書を媒体に対話を行う機会を設けた。具体的には、韓国と日本の子どもが相対国の語りを理解・分析・批判し、さらには互いに「私たち」の教科書を作ることができる「より良い教科書プロジェクト」を開発・実践した。この実践は、教科書を語りの対⽴をめぐる紛争の種から、新たな語りを⽣み出す相互理解の場へと作り替える努力であり、なお、子どもを知識の諸費者から生産者に位置づけなおす試みでもあった。

「私が提案したのは、みんなで教科書を作りませんかということでした。日本と韓国の子どもが一緒に日清・日露戦争についての教科書を、韓国の生活と文化についての教科書を、そして竹島・独島についての教科書を、そしてヒロシマについての教科書をいっしょに作ることをしてきました。」

金は、このような日韓の子どもによる教科書づくりを通して、自国とは異なる「語り」や「記憶」を有する他者と出会い、境界(特に国境)を超えた相互理解を追求する経験の提供を目指してきた。この実践で子どもは金の予想を超えて様々な学びを得たと述べ、その成果を社会科教育の雑誌論文にまとめてきた。

「最初は子どもたちは、こんなに違うことすら分かんなかったというくらいだったのですが、だんだんその違いが分かるようになると、「なんでこんなに違うんだろう」「なんでこんなことがわからないんだろう」といった疑問や反感が生まれてきました。この過程で興味深かったのが、次第に自分ごとになっていったということです。最初は「あぁ竹島ね、領土紛争か」と発言していた子どもが、次第に相手の声を聴く中で、「何がこの領土問題を生み出しているのだろうか」「この問題に私たちはどのように発信しあえばよいのだろう、考えればよいのだろう」ということを考えるようになったんです。」

| 金鍾成(2017)「自己と他者の「真正な対話」に基づく日韓関係史教育―日韓の子どもを主体とした「より良い日清・日露戦争の教科書づくり」を事例に―」日本社会科教育学会編『社会科教育研究』第130巻、1-12頁 | 金鍾成(2018)「「対話型」国際理解教育への試み―日韓の子どもを主体とした「より良い教科書づくり」実践を事例に―」全国社会科教育学会編『社会科研究』第84巻、49-60頁 |

自分とは関係のない,教科書の中に記述された語りをただ他人事として受け止めるだけだった子どもが、他国の語りに耳を傾け、考えを交わすことが、「社会問題を自分事として捉えさせる効果を持つという事を発見した」と金は語る。教科書の「提案→逆提案→再提案→…」のプロセスを通して創造された国境を超える公共圏への参加は、教科書で取り上げた韓国と日本と関係する社会的・歴史的事象の主体的な理解にも役立ったという。

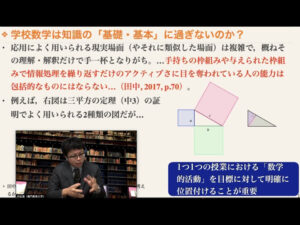

〇デザインベースド・リサーチとは

対話を通して自分たちの記憶や平和観を再構築していく授業が、日韓の関係だけに縛られたり、金だけにできる名人芸にとどまっては意味がない。この取組が有する教員養成や平和教育に対する可能性を最大限に引き出す方法論として採用したのが、「デザインベースド・リサーチ」だった。この方法論は科学研究費・若手研究「他国の語りに開かれた教育観を育成する社会科教員養成のデザインベースド・リサーチ」(19K14238)の基調ともなっている。「デザインベースド・リサーチ」の特質は、単元開発の「デザイン原則」を研究の成果として提案することにある。

「デザインベースド・リサーチというのは、色々な所に活かすことができます。例えばある授業を開発したら、普通はそれをやってくださいとなるのですが、デザインベースド・リサーチは、その一歩手前の、この授業が基盤としているデザイン原則を発信することをめざします。もちろん開発した授業をそのままパッケージとしてためしてもいいし、その背後にあるデザイン原則を活用して授業者自身で自由に展開してもらってもいい。ただ,より汎用性の高いものの提案を意識しています。」

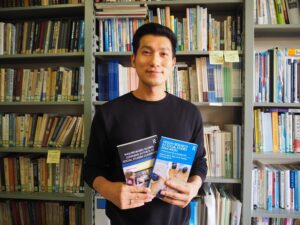

デザインベースド・リサーチの考え方は、金が米国留学時代に交流したBeth, C. RubinとEric B. Freedmanと編纂した書籍Rubin, B. C., Freedman, E. B., & Kim, J. (Eds.). (2019). Design Research in Social Studies Education: Critical Lessons from an Emerging Field. Routledge.に結実している。

金の提案したデザイン原則には社会科学の諸理論が組み合わされている。しかし、それらを貫く核となるコンセプトは、どこまでも異なる語りを有する他者との対話を通した平和像の再構築にある。このデザイン原則は,その後,さまざまな単元の開発に発展していく。その嚆矢となったプロジェクトが、「The Last 10 Feet再デザイン」プロジェクトである。この取組を通して開発された単元は、Maguth, B. M. & Wu G. (Ed.) (2020) Inquiry-Based Global Learning in the K–12 Social Studies Classroom. Routledge.に掲載され、国際的に高い評価を得ている。

〇広島平和記念資料館のLast 10 Feetをデザインする

広島県教育委員会・学びの変革推進課が推進した「広島創生イノベーションスクール」(2015年ー2017年)の集大成「グローカルスクール in 広島」(2017年7月)のサマースクール・プログラムを草原和博教授がEVRIとして受託、金がコーディネーターとして参画した。広島県内の高校13校から集まった約90名の高校生が、海外4ヶ国のパートナースクールの生徒とともに「2030年のより良い未来」の実現にむけて社会的提言に取り組んだ。サマースクールでは,米国、日本、インドネシア、フィリピン、ニュージーランドの高校生がヒロシマをいかに記憶するべきかをめぐって対話し,最終的には広島平和記念資料館の「ラスト10フィート(3メートル)の再デザイン」に取り組んだ。

「展示する側と観覧する側の記憶が交差する場」という博物館の特質を生かし、「各国のヒロシマの語りを出し合う公共圏の創造」を目指した同取り組みは、先述した「より良い教科書づくりプロジェクト」とともに日本教育哲学会第62回大会シンポジウムにおいて報告され、その成果は同学会の研究紀要に掲載された。「米国といっても、ニューヨークの子もいれば、テキサスの子も、そしてハワイの子もいる。地域によって「平和」の意味が全く違うし、「ヒロシマ」の記憶が全く違う。子ども一人ひとりがそれぞれの文脈で記憶している「ヒロシマ」がある」と、金は語る。

| 金鍾成(2020)「他者の語りに開かれた市民を育てるー「広島平和記念資料館の『The Last 10 Feet』再デザインプロジェクトと「より良い『ヒロシマ』教科書づくり」プロジェクトを事例にー」教育哲学会編『教育哲学研究』第121号。 |

〇「広島におけるヒロシマの教育」から「ヒロシマにおける世界の平和教育」へ

金は「広島平和記念資料館のラスト10フィートの再デザイン」プロジェクトに取り組む中で、従来の広島における平和教育の在り方に疑問を抱くようになった。日本の学校の中で原子爆弾の投下とその被害について教えるカリキュラムは「ヒロシマの教育」であり、これでは金が目指す「他者の語り」が入る余地がなくなってしまう。広島で「ヒロシマ」を教える教育を、広島で世界の「平和」を考える教育へと転換することの重要性を金は指摘する。

「広島におけるヒロシマの教育だけを主張すると、じゃあ海外の人はそこから何を学べばいいのだろうということになってしまいます。広島の平和教育と世界の平和教育をどのように繋げばいいのかということを考えるに至りました。」

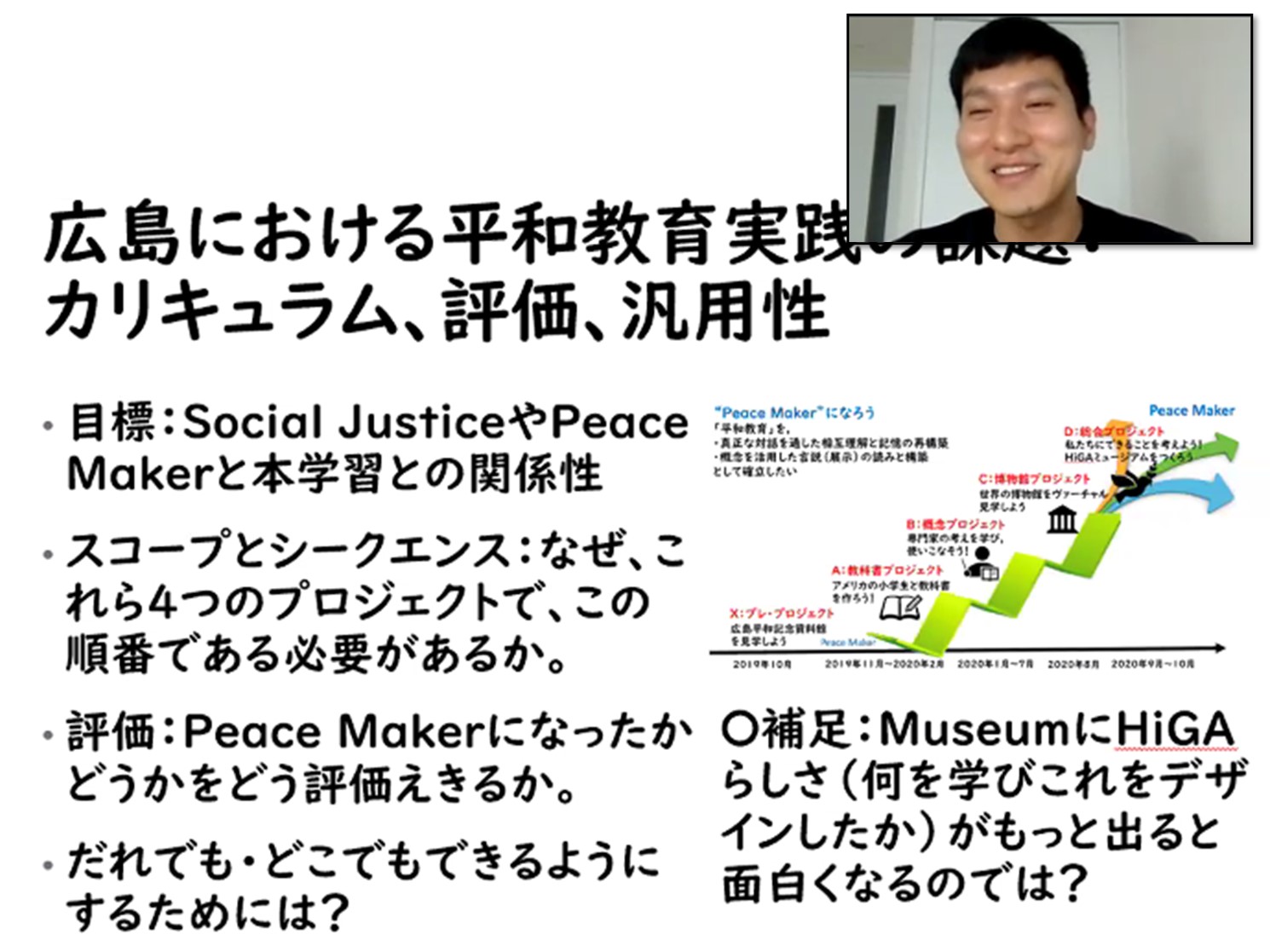

現在EVRIが支援している広島県立広島叡智学園中学校・高等学校における「未来創造科Global Justice」の共同カリキュラム開発と授業実践プロジェクトは、上述のデザイン原則を活用して進められた。EVRIは、平成30年4月24日に広島県教育委員会教育長室において、広島県立広島叡智学園中学校・高等学校(以下「HiGA」)と研究協力に関する覚書を締結し、EVRIとHiGAは未来創造科(総合的な学習の時間)の一領域「Global Justice」の共同開発と共同実践に取り組んだ。

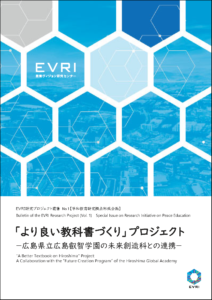

その成果の1つが、2019年度に未来創造科で実施された「より良いヒロシマ教科書」づくりプロジェクトである。本成果は、EVRI研究プロジェクト叢書No.1【平和教育研究拠点形成企画】「より良い教科書づくり」プロジェクト-広島県立広島叡智学園の未来創造科との連携-」にまとめられている。

「「広島でヒロシマを教える平和教育」の「広島で世界の平和を考える教育」への転換としてみると、「ラスト10フィート」プロジェクトと広島叡智学園のプロジェクトでは、目指すところは一貫しています」と金は語る。「Global Justice」の取組成果は、2020年10月よりオンラインセミナーで発信している。

|

|

| EVRI研究プロジェクト叢書No.1「より良い教科書づくり」プロジェクト-広島県立広島叡智学園の未来創造科との連携-」 | HiGAの生徒たちに、対話の成果をわたしました。 |

|

|

| 第51回定例オンラインセミナーの様子 | 第53回定例オンラインセミナーの様子 |

〇デザインベースド・リサーチから教師教育へ

デザインベースド・リサーチは、デザイン原則を理解した人であれば、誰でもそれを活用し実践できることを標榜する。科学研究費・若手研究のテーマにも示されているように、金はいまその考え方を教員養成に生かすことを目指している。「これまでにご紹介してきたような平和教育を、日韓両方の言語ができて、両方の状況を知っている私でないと実践できないということではだめだ、むしろこういったことができる教員を養成することが、もっと大事だと思うようになりました」と金は語る。

デザインベースド・リサーチを取り入れた教員養成の取組は、2021年2月27日に開催される研究拠点創成フォーラムNo. 22でその成果が報告されることとなっている。

金のこれまでの取組は、日本と韓国、日本と米国といったような他「国」に焦点を当ててきた。しかし「異なる語り」に着目した平和像の再構築は、さらなる探究の可能性に開かれている。「今は国にフォーカスしていますが、社会的・文化的な他者にも視野を広げなくてはならないと思っています。例えば一つの国の記憶といっても、沖縄における第二次世界大戦と広島における第二次世界大戦、その他の地域の戦争の記憶では違ってくるでしょう。最近取り組もうとしているのは、LGBTQをめぐる「異なる他者」の語りです。ここには本当にたくさんの異なる語りを持った他者が現れます。マジョリティとマイノリティという枠を超えて、どのような異なる語りをする主体相互の葛藤が繰り広がられるのかを明らかにしていきたいです」。

「相互理解は不可能に近い、そもそもできない」と金は語る。私があなたを完全に理解することも、あなたが私の述べたことを完全に理解することもできない。「しかし、それは相互理解を諦める根拠ではなくて、ともに語り続けあう根拠になるはずなのです。だから対話しあうことを基調とした教育が求められるのだと思います」と、金は今後の研究と実践のヴィジョンを示した。他者の語りに開かれた教育の探究は、さらに続く。

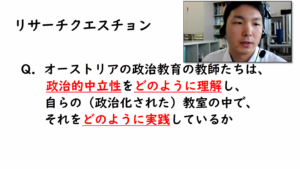

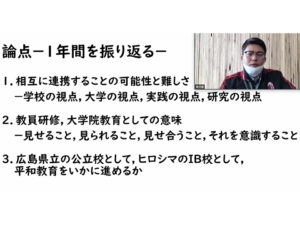

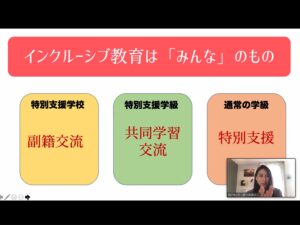

市民性教育サブユニットではどのような研究を展開していくのだろうか。市民性教育は、本ユニット全体のコンセプトである「対話にもとづいて学校空間を民主化・政治化する方法をデザインする」の中核にあたる研究を展開していく。教室空間の変革に向けて、とりわけヨーロッパ諸国との比較をしながら日本の教師像の変革にアプローチしている川口広美准教授(以下、敬称略)に話を伺った。同ユニットで、オーストリアの政治教育の研究を進めている草原教授にも同席していただいた。

〇市民性教育ユニットのカギとしての教師

子どもが対話する民主的な教室空間をデザインする。平和・市民性教育ユニット全体のコンセプトの実現に欠かせない存在が教師であると川口は強調する。

「(子どもがお互いの差異を認め合う対話的な関係のある教室を)実現するキーパーソンとして、私はずっと教師に着目してきました。このような環境を実現するために教師には何ができるのかを考えています…」

しかしながら、川口にとっての教師への期待は、理想的な教師の取組に由来するものではない。むしろ日本の教師の姿への疑問に由来するものであった。

〇「学校の先生ってなかなかしゃべってくれない・・・」日本の教師の変革から教室空間の変革を目指す

川口の研究の出発点は、院生時代の研究に遡る。英国ヨーク大学でシティズンシップ教育のカリキュラムを研究していた川口は、既成のプログラムを分析するだけではシティズンシップ教育の実態に迫れないことに気づき、教師のカリキュラムづくりへと研究対象を切り替えていった。さらにその過程で、シティズンシップ教育の実践が、その教師の生きる国や地域の社会・経済的な文脈に大きく依存していることを目の当たりにし、カリキュラムの研究から教師の研究へと軸足を移す必要性に駆られていったという。

【川口のカリキュラム分析に関わる関連業績】

- 川口広美(2012)「初等シティズンシップ教育カリキュラムの特質と意味 : イングランドのスキーム・オブ・ワーク「シティズンシップ」の検討を通して」、『滋賀大学教育学部紀要』第63巻、pp. 39-51。

- 川口広美(2012)「多様な学校カリキュラム開発を前提とした国家シティズンシップ教育カリキュラム内容構成原理 : アメリカ・イングランドのカリキュラムの比較を通して」、『同志社大学教職課程年報』第1巻、pp. 19-31。

- 川口広美(2010)「社会変容に対応するシティズンシップ教育カリキュラム構成法の革新 : イングランド1999年版ナショナル・カリキュラムを手がかりに」、『社会科研究』第73巻、pp. 21-30。

- 川口広美(2010)「教師が作成したシティズンシップ実践カリキュラム構成とその特質–カリキュラム作成に関するイングランドの教師への調査を手がかりに」、『社会系教科教育学研究』第22巻、pp. 141-150。

- 川口広美(2010)「イングランドのシティズンシップ教育カリキュラムにおける「コミュニティへの参加」の特質と意味–スキーム・オブ・ワーク「シティズンシップ」の場合」、『公民教育研究』第18巻、pp. 17-31。

- 川口広美(2010)「学校シティズンシップ教育カリキュラムにおける道徳性の位置づけとその意義–イングランドの場合」、『広島大学大学院教育学研究科紀要 第二部 文化教育開発関連領域』第59巻、pp. 67-76。

学校の先生は何を考えながら教室で授業を作り、子どもと関わっているのだろう。博士論文を書き終えて、川口が日本の教師にインタビュー調査を進めていった時のことだった。教室の中での子どもが意見の対立や交流についてどのように議論し、学習をしているかについて聞いてみたところ、ほとんどの教師から返ってくるのは、したくてもできないという,受験や学習指導要領、教科書の制約を訴える声であった。

「先生にインタビューしただけではわからないことも見えてきたんですよ。結局のところ言われるのは「学習指導要領に載ってないから」とか「教科書に書いてない」からっていうことです。いや、実際は学習指導要領にも「社会問題を中心に」とか載っているし、教科書にも書いてあるんですよね。それでもできないんです。何かしらの原因で。でもそれ以上インタビューで突っ込んでも出てこないので、先生ができないと思う意識の裏側に迫りたいって思うようになりました」。

こうした経緯から、川口の中では教師の置かれた状況や構造への関心が高まった。「学校の先生を変えるとか、学習指導要領や教科書を批判するとかではなく、先生が教室の中で論争問題を扱えなくさせてしまっている理由が気になるんです」。この問いが、科学研究費・若手研究「社会科教師は論争問題をどのように捉えているか―「政治的中立性」との関係から―」に結実するに至った。

研究成果はすでに教育目標・評価学会紀要をはじめとする論文に着実に蓄積されている。現在も量的調査と質的調査を組み合わせながら、教師が教室で論争問題を扱う上での困難や克服の方途について研究を進めている。さらに、この問題意識は教員養成課程や教師教育者のあり方にも拡張され、教職観の形成の背景を問う研究にもつながっている。

【教室の中の論争問題やシティズンシップ、教師研究に関わる関連業績】

- 南浦涼介・川口広美・橋崎頼子・北山夕華(2020)「多様性の視点を日本の学校教員養成に取り入れるための教師教育者の戦略 : ペダゴジーと制度の観点から」、『東京学芸大学紀要 人文社会科学系』第71巻、pp. 109-126。

- 山田秀和・草原和博・川口広美・大坂遊(2019)「教科教育研究者の社会的責任の果たし方:教育学に背景を持たない3名の欧州研究者の多様性と共通性」、『日本教科教育学会誌』42(3) pp. 41-54。

- 橋崎頼子・北山夕華・川口広美(2019)「多様性に向き合う教師育成のためにー寛容と公正の視点からみた教師教育者の取り組みー」、『日本教育大学協会研究年報』第37号、pp. 135-147。

- 川口広美(2018)「社会科教育学は《政治的主体》をどのように論じてきたかー社会科教育学の本質・原理研究の議論の「枠組み」に注目してー」、『教育目標・評価学会紀要』第28巻、pp. 29-38。

- 橋崎頼子・北山夕華・川口広美・南浦涼介(2017)「日本の教員養成課程の学生のナショナル・シティズンシップに対する意識―日本とノルウェーの7大学における調査を通して」、『国際理解教育』第23巻、pp. 13-22。

- 川口広美(2016)「能動的シティズンシップをどのように評価するのか : イングランドの中等シティズンシップ教育の事例を手がかりに 」(特集 社会的課題の知識・理解と価値観・行動の指導と評価 : 諸外国の事例の検討) 、『教育目標・評価学会紀要』第26巻、pp. 11-20。

こうした日本の教室に対する問題意識の芽生えは、川口自身が見てきたヨーロッパ諸国での教室の「当たり前」があった。

「わたしは比較研究が好きでこれまで結構やってきたのですが、そうすると日本の中に埋め込まれている当たり前みたいなのが、ひっくり返される瞬間というのがいっぱいあるんです。そういう意味では社会文化的な文脈はすごく大事だなって思います。とくに、ずっと話してきているこの教室の論争問題に関わるときに、違いがとても見えてくるんですよね。」

〇”SAME EDUCATION for ALL” or “CELEBRATE DIVERSITY”

「一般化しすぎるのはよくないけれど」と述べつつ、特に日本とヨーロッパの教室文化の違いについて、自己の経験と研究の成果とともに川口は語る。

「日本の先生の授業を見ていると、いろんな意見が出てきたけど、みんなおんなじだよねというところに落ち着けがちだったり、みんな一生懸命考えてよかったねとか共通のプロセスを褒めて終わることが多いんです。しかし海外の場合って、見た目からして一人ひとりぜんぜん違うので、そもそも違って当たり前というか、個々のニーズに合わせることが求められています。」

川口は恒吉僚子(東京大学)氏の書籍を参照しながら、日本の教師のもつ哲学を「same education for all」と説明した。「この哲学が強いとは元々思っていたのですが、結局これが色々なところに現れてきます。これが論争問題ができないことの一因になっているのかなって思います」。

他方で川口が院生時代に留学したイギリスの教室空間では、対立や意見の相違が重視されていた。特に印象に残ったものとして、ある学校「celebrate diversity」というコンセプトを紹介する。

「私がイギリスにいたのは2008年頃です。当時イギリスには旧植民地の人ではない、新しい世代の移民が増えていました。また特別支援教育の方針転換があったりして、diversityは時にネガティブに捉えられることもありました。しかし、私が出会った学校の先生は「celebrating diversityにしたいんだ、子どもたちはみんな言葉も違うし、バックグランドも違うし、宗教も違うのだから、子どもに共通の決まったナショナルアイデンティティーイギリス人らしさ―を教えるよりも、もっと大事なものがあるのではないか」と語っていたんです。こういった先生たちは、アイデンティティはいろいろあっても、同じ地域で生活していることは紛れもない事実だとして、子どもの多様性とローカルシティズンシップの育成を大切にされていました。」

「日本の学校で地域活動といえば・・・、清掃活動とか(笑)。地域の年長者がしたいことを子どもにさせる」というネガティブなイメージをもっていたという。しかしイギリスの学校では、子どもがやりたいことをそのまま子どもにやらせる、全く趣きの違うプロジェクト学習が見られたという。「発表の形式がラップだったりしたんです。私は正直驚いたんですけど、先生たちがそれをすごい褒めるんですよ。よい自己表現ができたねって。そこに文化差を感じて・・・。子どもが違うことが当たり前で、子どもが言いやすい表現で表現する文化、子どもがしたい表現方法を彼らなりの表現方法だと認めていく様子を目の当たりにしました」。「celebrate diversity」の意味が腑に落ちた瞬間だった。

多様性を尊重する教室空間のあり方は、ノルウェーやオーストリアでも感じることができた。しかしそこで川口は、単に論争し合うだけが民主的・政治的な教室空間でないことに気がつく。

「オーストリアの教室に行ったとき、最初は戸惑いがあったんですよ。これまでに見てきたイギリスとかアメリカの教室には,たくさんの議論があり,わかりやすい意見の衝突場面がありました。でも、オーストリアにはなかったんですよ。もちろんよく見ると、衝突場面はあるんです。しかし直接他者とやりあうんじゃなくて、意見を紙に書きながら、なぜそのように考えるのかを考えたり、意見の交流を通して自己の考えを省察する時間が多い。他者との対話というよりも、自己との対話が大事にされているんですね。」

後述する科研・(国際共同研究強化(B))「オーストリア政治教育の挑戦-教室空間で政治問題をいかに教えるか-」の代表を務める草原は,当時を思い起こしながらこう言う。「これ(静かな自己との対話)に気づくまでに結構時間かかりました。最初は「あれ、政治教育あんまりやっていないのかな。フィールド間違えたかな。失敗した!と思った(笑)」,しかし「現実社会のリアルな現象を静かに語り合う意味を突き詰めて考えていくと、その意味が見えてきた」と草原。

イギリスのように差異と多様性に目を向けた教室空間である点では似ているが、それを論争で可視化させるのではなく、差異や多様性を自分の中でじっくり吟味して持ち帰るような学びの過程がオーストリアにはあった。「対話についての考え方が浅かったんだなと自覚させられました。対話の目的って、他者を説得するためだけではなくて、自己や私達の価値観をメタ認知するためにもある。そういう時間というのは、派手ではなく静かなんですよね」。こうして教室空間の中の対話のあり方についての探究は、オーストリアの研究で新たな展開を迎えることとなった。

〇オーストリアとの出会い―ウィーン大学歴史文化学部との協定

川口および草原にとってのオーストリアとの出会いは、2016年にさかのぼる。教科教育学や教師教育の比較に焦点を当てた濃密な研究交流を経て、2017年9月25日、草原はオーストリア・ウィーン大学歴史文化学部部のChristoph Augustynowicz副学部長と交流協定書を交わした。2018年9月に交流協定締結1周年を記念して、ウィーン大学よりAlois Ecker氏とBettina Paireder氏を招聘し、9月28日(金)に研究拠点創成フォーラム(8)「私たちはどのような視点で授業をみるかー日本の教科教育学とオーストリアの各科教授学ー」を開催。教科教育学研究の国際的なネットワーク化を図った。

「オーストリアとの関わりは、とってもWin-Winでね。

「オーストリアとの関わりは、とってもWin-Winでね。

お互いにたくさん得るもの大きいですよ。」

〇オーストリアとの交流の展開―主権者教育をオーストリアから学ぶ

研究交流は、グラーツ大学のGeorg Marschnig氏をパートナーに向かい入れ、オーストリア国内の2地域4校の協力を得るまでに広がる。各校の授業やそこの社会的・文化的状況を観察するとともに、先生方へのインタビューやカリキュラム・教材等の基礎資料を収集する過程で、共同研究の体制を整えるに至った。これが、草原和博を研究代表とする国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「オーストリア政治教育の挑戦-教室空間で政治問題をいかに教えるか-」に結実した。その成果は以下の通り蓄積されてきている。

代表の草原によれば、オーストリアの教師の政治教育観について、①政治的中立性は「教師・子どもの実践に対する縛りや自粛」ではなく、ボイテルスバッハ・コンセンサスに基づいて「教師・子どもの発言や行動の自由の保障」として理解されていること、②学校生活の中で、生徒は「大人=市民」、学校は「政治的空間」として扱うことが意図されていること。とくに、社会と教室の間には、社会のリアルな言説を教室に持ち込んだり子どもが社会に働きかけたりする連続性と、社会の過度な権力作用や制度的格差に子どもを曝さない不連続性,それぞれが保証されていること、③授業は「概念」ベースでつくられており、概念をレンズにして社会を批判的に分析したり,それを鏡にして自己の考え方をメタ認知させたりしていること、④歴史教育は現代社会の諸課題と接続しており、記憶のあり方をめぐる政治化された歴史的課題を扱うことがカリキュラム化されていること,などが確認されている。本科研は、最終的には「政治問題の扱いを忌避する傾向にある日本の社会科教育(主権者教育)の改善・改革に示唆を与える」ことを目的に、具体的な提言を行うことまで視野に入れられている。

(詳細は研究拠点創成フォーラム(8)開催報告をご覧ください)

「注目!あたらしい研究成果が載っていますよ~」

「注目!あたらしい研究成果が載っていますよ~」

【関連業績】

の政治教育の教師は政治的中立性をどのように理解し実践しているか?―日本の社会科教育の再政治化を目指して― 」、『社会科研究』 92 1 – 12 2020年。

- 川口広美・草原和博(2020)「オーストリアの政治教育から考える主権者教育のオルタナティブ(1)-歴史・公民教育をどのように実践しているか-」第31回社会系教科教育学会研究大会、岡山、2020年2月

- 草原和博(2019)「諸外国における主権者教育の理論研究の最前線」、西村公孝・梅津正美・伊藤直之・井上奈穂編『社会科教育の未来-理論と実践の往還』東信堂、pp.66-74、2019年。

- 草原和博(2019)「海外の法・政治教育が私達のカリキュラムづくりに示唆すること」日本弁護士会、新しい学習指導要領を考える-法教育セミナーin広島-、広島、2019年5月.

- 草原和博(2020)「海外の法・政治教育が私たちの教育実践支援に示唆すること」中国地方弁護士会連合会 法教育委員会.鳥取、2019年5月.

- Hiromi Kawaguchi (2019) Transforming citizenship curriculum in Japan for a changing world. The 2nd Symposium for the partnership between Vienna-Graz University and Hiroshima University, 2019年11月26日, 招待, 英語, Graz University and Hiroshima University, Vienna, Austria.

- Jongsung Kim (2019) How Do History/Civic Educators in Austria Understand Political Neutrality and Practice It in Their (“Politicized”) Classroom? The 2nd Symposium for the partnership between Vienna-Graz University and Hiroshima University, 2019年11月26日, 招待, 英語, Graz University and Hiroshima University, Vienna, Austria

- Kazuhiro Kusahara (2019) How Do GSPB Educators in Austria Practice the Civic Education for Politicized Classroom?, The 2nd Symposium for the partnership between Vienna-Graz University and Hiroshima University, 2019年11月26日, 招待, 英語, Graz University and Hiroshima University, Vienna, Austria

- 草原和博・川口広美(2018)「私たちはどのような視点で授業をみるかー日本の教科教育学とオーストリアの各科教授学ー」EVRI研究拠点創成フォーラム(8), 2018年9月28日,広島大学.

- 川口広美(2018)「日本の社会科教育研究者は、どのように授業を見るか?」EVRI研究拠点創成フォーラム(8)「私たちはどのような視点で授業をみるかー日本の教科教育学とオーストリアの各科教授学ー」, 2018年9月28日,広島大学.

「オーストリアの科研やご自身の論争問題の取扱に関する研究の成果は誰に届けたいですか」という質問に、川口は間髪入れず「教師です」と答えた。日本の教室空間の再政治化に向けて、2020年よりオンラインセミナーシリーズ「主権者教育の改革を考える」を開始し、現職教員や未来の教師に向けて研究成果を発信している。政治的な発言や議論を忌避しがちな日本の先生方や学生の関心は高い。

「私意外と好評だなって印象ですね」と川口。「始めはどうしてオーストリアなのって疑問に思われた方が、セミナー後に政治教育の専門書を読んでみたくなったとか、ポジティブな声をたくさんもらえたんですね。教室の中で対話や論争がなぜうまくできないのかを、このセミナーを通して言葉として表現したくなると嬉しいですね」と意気込む。川口は、このセミナーを通して、タテマエだけの主権者教育に疑問を抱き、それを変えていってほしいと期待するが、それ以上に自らの教育観を振り返ったり、教室空間の民主化と政治化の担い手になってほしいと願っている。

| 第42回セミナー 2020年6月27日(土) |

第47回セミナー 2020年9月19日(土) |

第55回セミナー 2020年11月22日(日) |

終わりに:市民性教育を作り変えていくために

「論争問題を扱うこと、市民性教育を進めることは、今後も変わらない研究課題です。ただ、変革のためのパワーを子どもにどのようにつけるかは新たな課題ですよね。実は子どもは既に社会でそういう行動をしているんですよね。Twitterでハッシュタグ付けたり、「いいね」をつけたり。でも公民の教科書には政治参加が旧来のカタチのままで、スマホ触っちゃダメみたくなっている。社会で子どもがどのように生きているかとか、社会に対して子どもがどのように働きかけていくかというあたりは、もう少し議論したいと思うところです」。

社会科教育の研究者として、川口は、子どもが自分たちの教室空間を「治める」ことのできる「能力」を育てるだけではなく、治めるとはどういうことかの「認識」も育てたいという。市民性教育は、子どもの日常の市民生活の中にその端緒がある。本サブユニットは、子どもが学校内外の社会認識と社会変革の力をつけるべく、教室空間を「再政治化」する方策の解明に向けて挑戦を続けている。

第38回定例セミナー

「学校休業下の学び支援・授業づくりを考える(1)―学びを止めないために,学校・大学・社会ができること―」

後半は,本センターの大坂遊教育研究推進員・川口広美准教授・三好美織准教授・吉田成章准教授より、学校休業の状況を捉える3つのフェーズ論と各フェーズに対応した遠隔授業の事例,そして大学からの支援の可能性が提案されました。最後に一連の報告と並行して行われたチャットでの議論とその論点整理を,丸山恭司教授が行いました。

詳細はこちらからご覧ください。

2020年5月2日(土)、定例オンラインセミナー講演会No.39を約130名の参加をもって実施することができました。

草原和博教授と吉田成章准教授が司会を務め、「EVRI知恵袋-お悩み相談室-」を開催しました。はじめに、直近の教育界の動きをレビューするとともに、この先予期される課題や論点を提起しました。引き続き休校が長引くことが予想される中、休校後をも見通してなすべきことの論点整理を行いました。続いて前回のセミナー後に寄せられたアンケートの結果を森田愛子教授が報告しました。多くの現場がフェーズ0.xにあることや子どもとのつながりの持ち方に悩んでいる実態が明らかとなりました。

続けて参加者との議論に移りました。子どもの学びをどう保障するのかについて、小中高校だけではなく,特別支援学校や定時制高校,教育委員会から、また教職員として,管理職として、保護者として、子どもの支援団体として、と様々な立場と視点からの声が寄せられました。校内研修をどのように作っていくのか、各フェーズで授業をいかにつくるか、オンラインでの「授業開き」や「ルール作り」をどのようにするか、外国にルーツのある子や特別なニーズな必要のある子に今なすべきこと・できること、そして著作権の取扱い等について、意見交換が行われました。最後に丸山恭司教授が議論を踏まえて、今後を考えていくべき論点をまとめました。

詳細はこちらからご覧ください。

第40回定例セミナー

「学校休業下の学び支援・授業づくりを考える(3)EVRIオンライン授業研究会-今週何をした?再開後を見据えて何をします?-」

2020年5月16日(土)、定例オンラインセミナー講演会No.40を87名の参加をもって実施することができました。

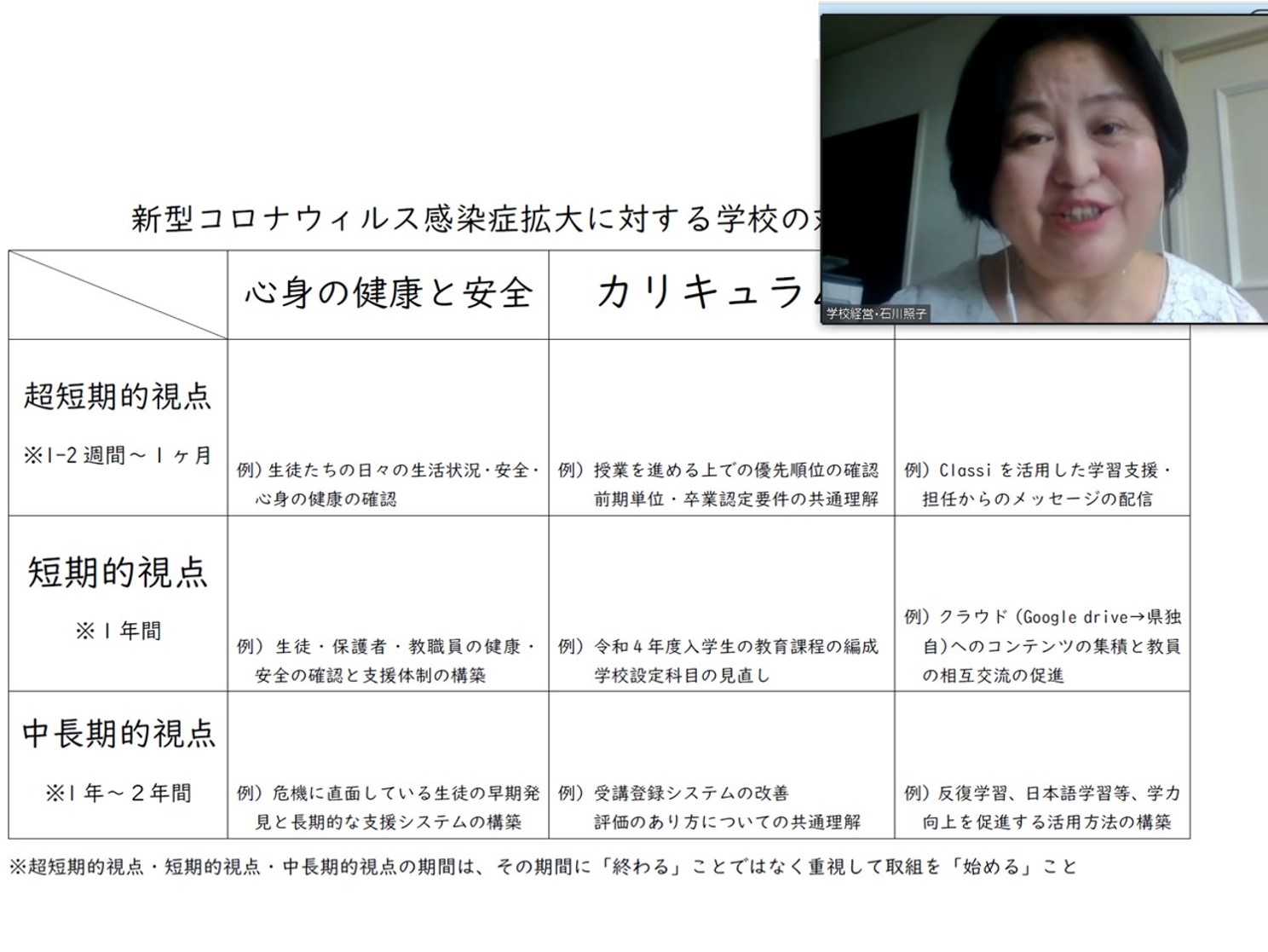

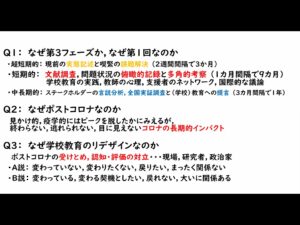

学校休業下の学び支援・授業づくり第三回目となる今回のセミナーは「オンライン授業研究会」として開催しました。はじめに丸山恭司教授が直近の教育界の動きをレビューするとともに、「新たな日常」のはじまりを提起しました。続けて、OECDが発表した最新レポートを取り上げ、コロナ問題がもたらした学校教育への影響について報告がありました。レポートを踏まえ、「vulnerable=社会的に脆弱な、身体的精神的に被害を受けやすい」子どもへの支援を軸にして、①子ども・教師・家庭にいかにアプローチしていくか、②超短期・短期・中長期的にはどのような課題に取り組むべきか,を捉える枠組みが示されました(資料の「マトリクス」をご覧ください)。

続けて参加者との議論に移りました。「今週何をした?再開後を見据えて何をします?」をテーマに、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・教育行政の部会に分かれて、今週の取組と課題を共有し合いました。幼稚園・小学校部会では、タブレットでドリルを導入しつつ、学校にも家庭にもオンライン環境が整備されていない状況で何をしていくべきかが話題となりました。中学校では,分散登校が始まり,どのように授業を展開するかが話題となりました。高等学校部会では、オンライン・オンデマンド化が進む中で、オンライン授業の負荷を減らしていく工夫が共有されました。取組の過程で教員間の絆が深まったことや、生徒が積極的にコメントしてくれる発見もあったことが報告されました。教育行政・教員研修部会では、オンライン授業の進め方や学校の問題状況の多様性を見据えた教員研修のあり方が問題提起されました。

最後に草原和博教授・吉田成章准教授が議論を踏まえて総括を行いました。吉田准教授は、子どもたちの横のつながりを作ること、子どもの自治の力を育てていくこと、そのために教師・学校・家庭が連携していくことの重要性を指摘しました。草原教授は、とりわけコロナ対応の中で,目標をベースにカリキュラムを再構築していく必要性が提起されました。

詳細はこちらをご覧ください。

第41回定例セミナー

「学校休業下の学び支援・授業づくりを考える(4)EVRIオンライン授業研究会-教科指導を考える-」

2020年5月30日(土)、定例オンラインセミナー講演会No.41を約80名の参加をもって実施しました。

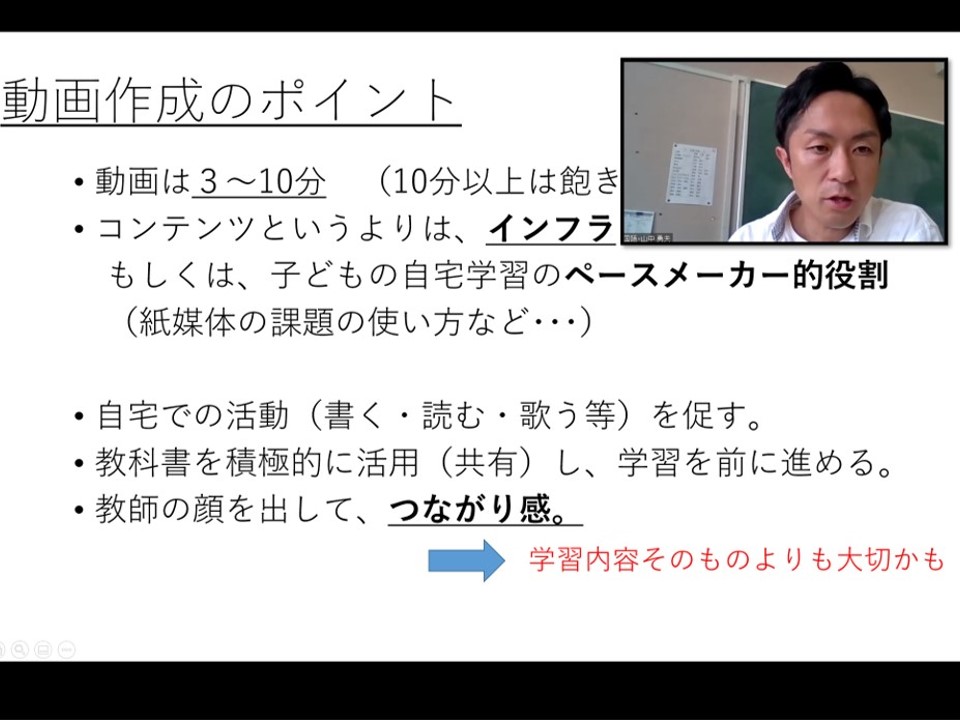

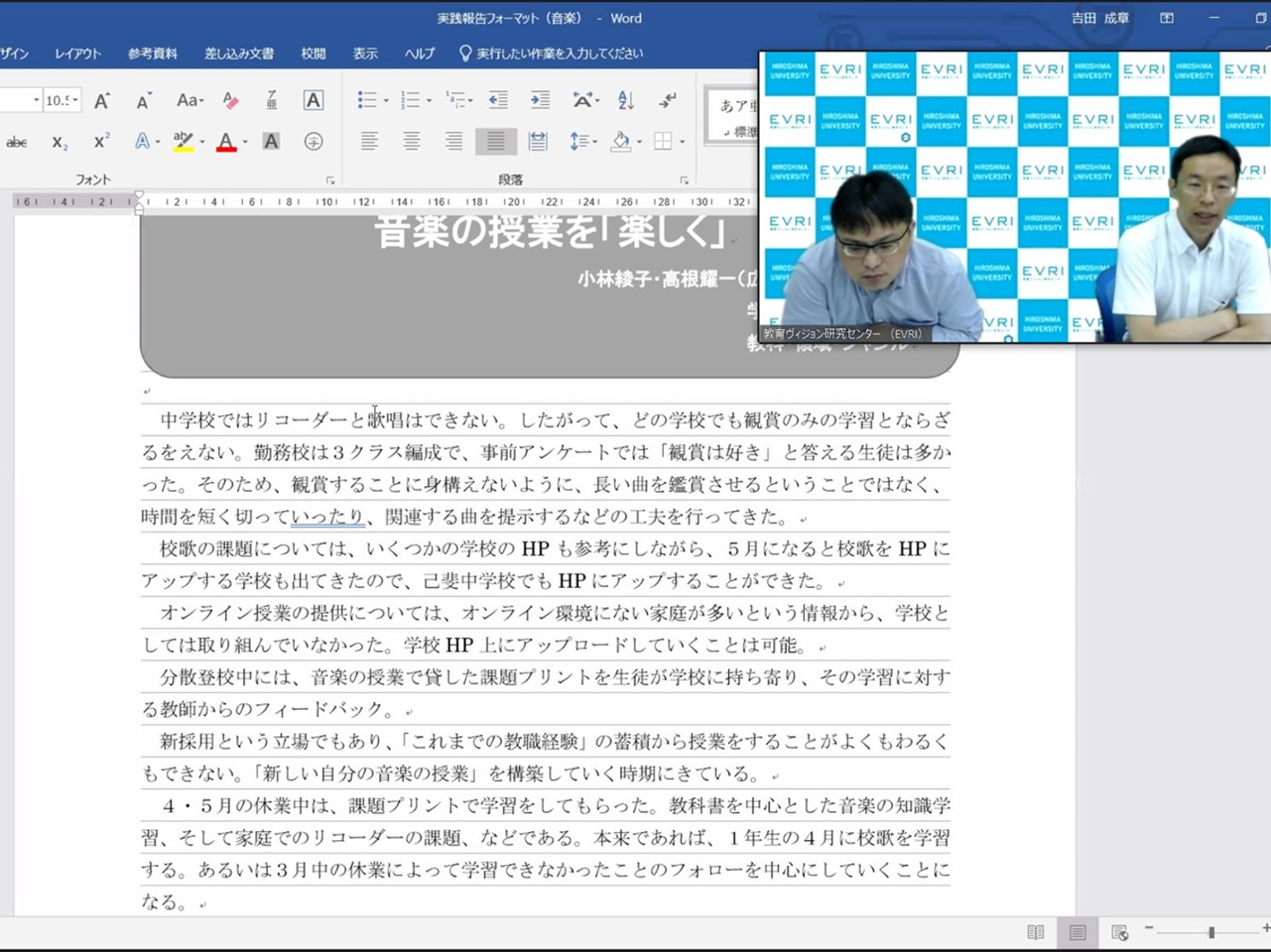

学校休業下の学び支援・授業づくりシリーズ第四弾となる今回のセミナーは「オンライン授業研究会―教科指導を考える―」と題して開催しました。はじめに学校再開に向けての準備状況の点検として、3校の事例が報告されました。兵庫県立西宮香風高等学校の石川照子校長からは、EVRIで提案した対応マトリクスを元に実施された、子どもの状況把握やオンライン授業の準備についての取組が報告されました。子どもの心身の健康と安全を保障するための超短期・短期・中長期的視点にたった見通しが紹介され、カリキュラム再編やオンライン授業に向けた教員間のサポートの大切さが指摘されました。広島大学附属小学校の山中勇夫氏からは、オンラインでの授業づくりと作成にあたってのコツや留意点について、また子どもの学習のペースメーカー的な役割を組み込むことや、教師の顔を見せることの大切さについて提案されました。オンデマンド授業の蓄積と発信が、同僚の取組を知ることにもなる点で教員研修の役割も担うことも指摘されました。広島県立日彰館高等学校の今中浩二氏からは、学校教員がつながる校内体制づくりが報告されました。教職員だけでなく、学年を越えた生徒同士の応答関係を用意したり、保護者や地域と連携することなど、様々なつながりの大切さが再確認されました。

続けて参加者との議論に移りました。子どもの状況把握やオンライン整備に奔走してきたこれまでから、今後は学びの質と深まりについても考えていくべく、教科指導のあり方について、①国語②社会③算数・数学④理科,技術・家庭⑤音楽⑥保健・体育⑦外国語(英語)⑧特別支援⑨生活指導,高等教育,学校経営,総合の9部会に分かれて議論を行いました。それぞれの部会では、参加者のこれまでのオンライン授業の試行錯誤や取り組みが共有されました。

最後に草原和博教授・吉田成章准教授が議論を踏まえて総括を行いました。コロナ禍のオンライン授業の取り組みを休業下のものだけのものに留めない事、この数か月での試行錯誤と取り組みを広く共有し発信していくことが提案され、次回のセミナーへの展望を開いて終了しました。

詳細はこちらをご覧ください。

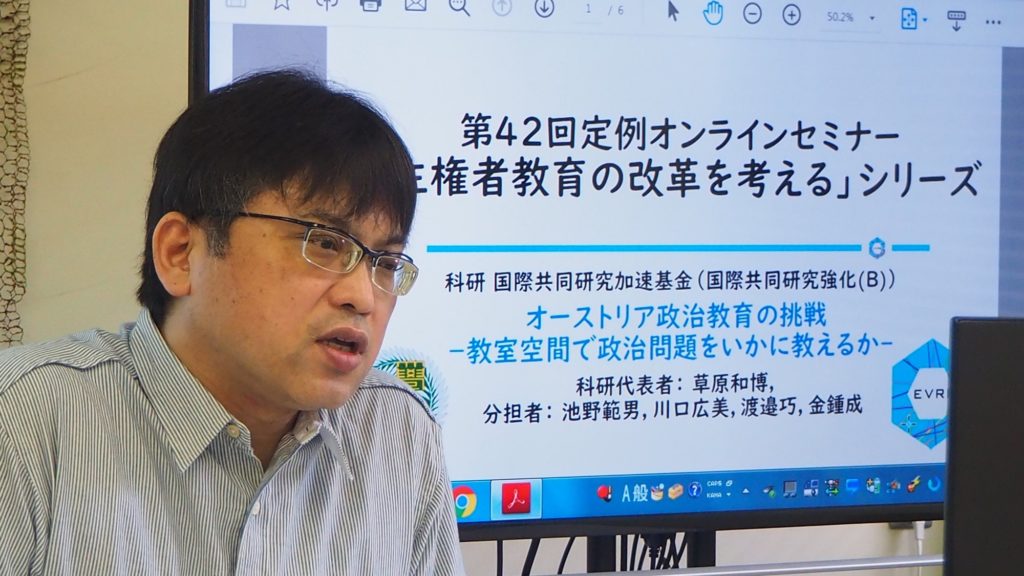

第42回定例セミナー

「主権者教育の改革を考える(1)-政治的中立性を守るとは-」

2020年6月27日(土)に, 第42回定例オンラインセミナー「主権者教育の改革を考える(1)―政治的中立性を守るとは―」を開催しました。

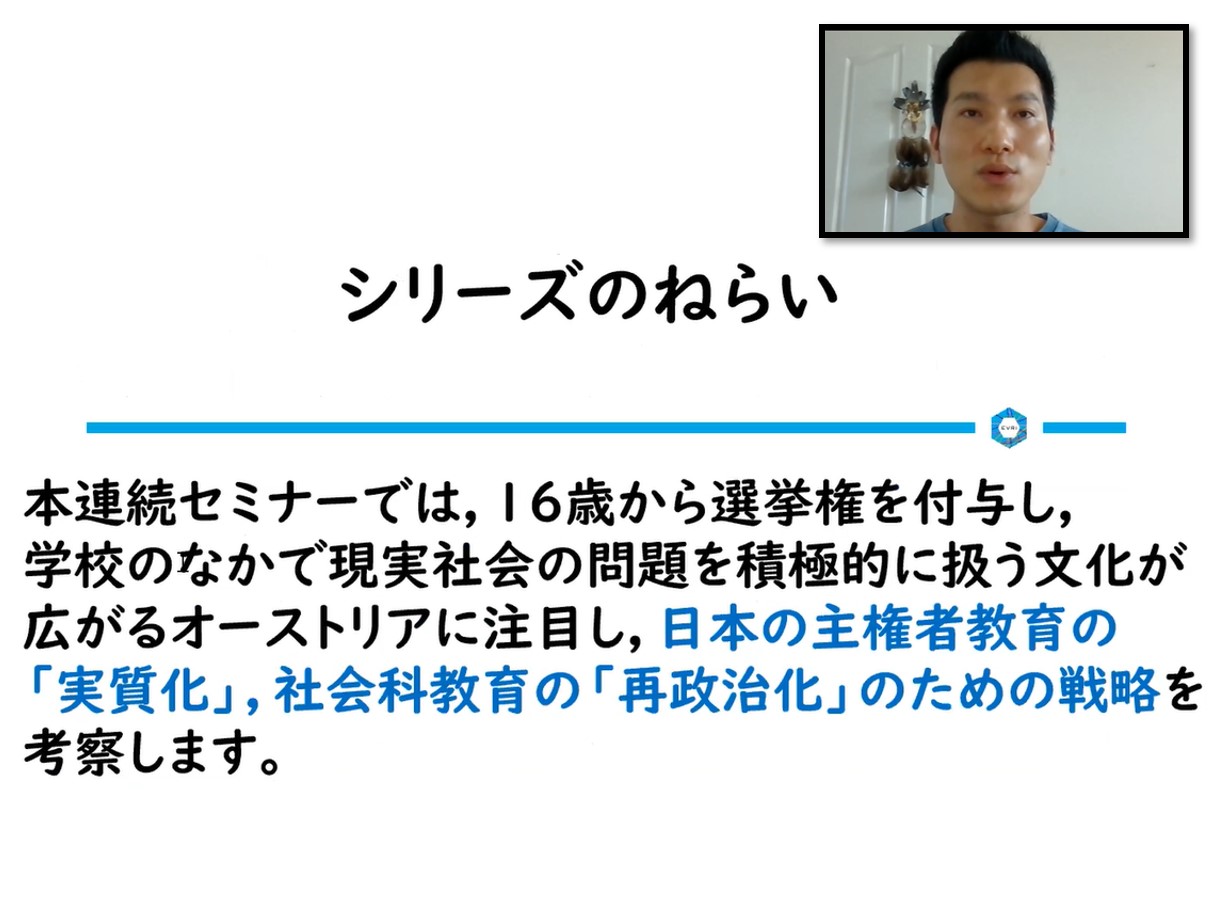

「主権者教育を考える」シリーズは,現職教員および学部生・大学院生を主な対象とした講演会(セミナー)であり,研究成果の社会還元を目的としています。本研究チームは,広島大学の草原和博教授をリーダとし,日本体育大学の池野範男氏,広島大学の川口広美准教授,渡邉巧准教授,金鍾成助教をメンバーとし,オーストリアのグラーツ大学およびウィーン大学の研究者とも共同調査を進めています。日本学術振興会の科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)))で実施しています。近年の文部科学省の調査によると,多くの学校で主権者教育が行われていると報告されているものの,その中身は選挙制度の理解や模擬選挙の体験に留まっており,子どもが現実社会の問題にふれる機会を提供することは稀であることが分かります。このような状況では,真の主権者や市民を育成しているとはいえないと上記の研究チームは指摘しています。

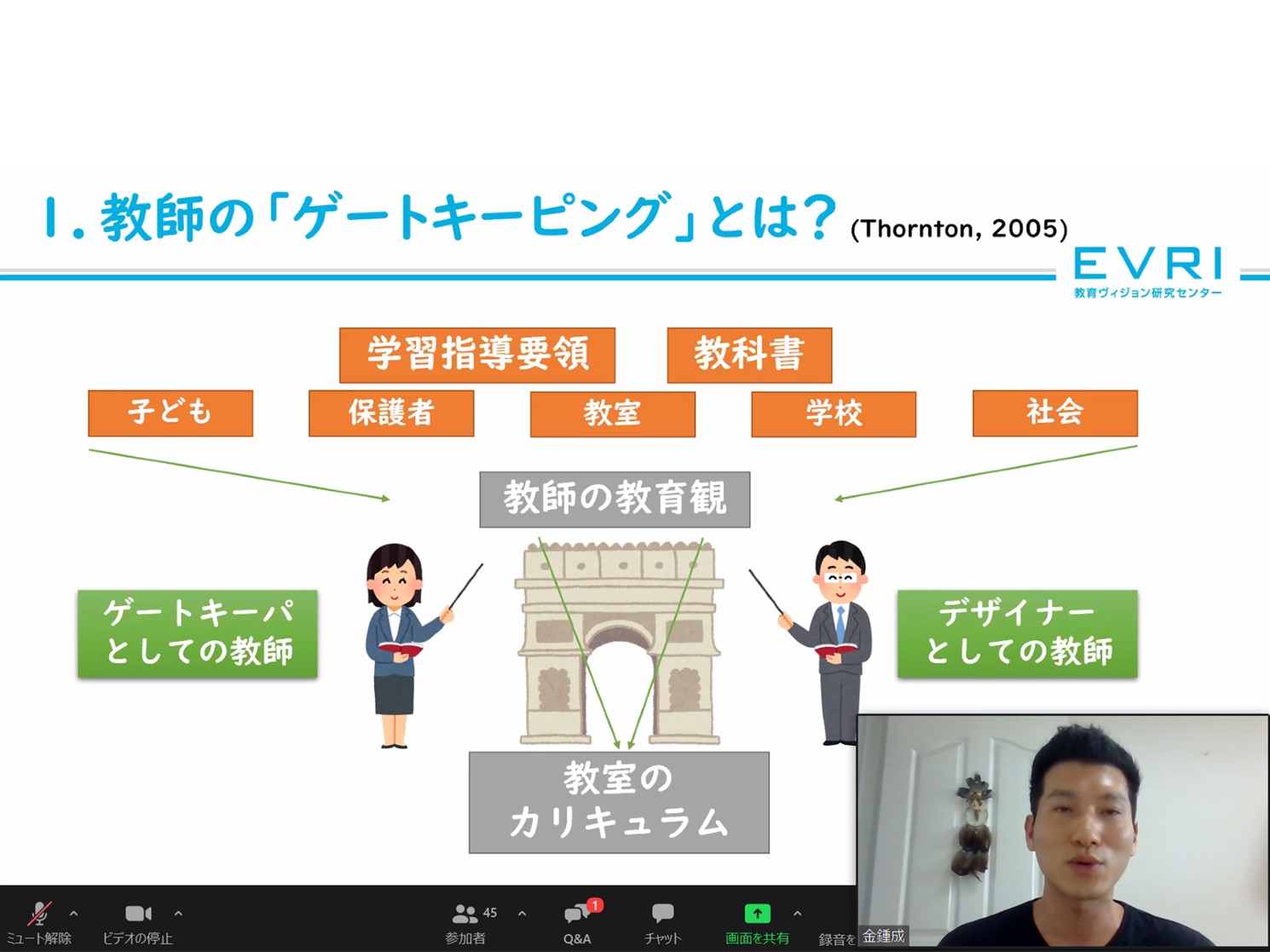

そこで,16歳から選挙権を付与し,学校のなかで現実社会の問題を積極的に扱おうとする文化が広がりつつあるオーストリアの挑戦に注目し,主権者教育の「実質化」,社会科教育の「再政治化」のための戦略を考察しています。その大きなプロジェクトのなかで,金鍾成助教と渡邉巧准教授からは,「政治的中立性」に注目した事例研究を紹介していただきました。具体的には,オーストリアの中等学校で「歴史・社会・政治科教育(歴史と公民の統合科目)」を担当する三人の教師の協力を得て,政治的中立性に関するインタビューや彼らの授業実践の現地調査をおこなっています。結果として,日本の社会科教育を改革していくために,以下の四つを提言しました。一つは,社会と教室の距離を縮めていくことが求められ,授業で現実社会の問題を論争的に取り上げる必要があること。二つは,政治的中立性に対する柔軟な理解が必要であること。三つは,教師が自律的に授業の目標を考えたり,取り扱う論争のテーマを判断したりする力(ゲートキーピング力)が必要であること。四つは,教師が自らの判断(ゲートキーピング)の理由を説明する能力を高める必要があること,でした。日本とは異なる文脈のオーストリアの事例を通して,日本の社会科教師や学生に対して.論争問題学習と政治的中立性に対する新たな理解を提供していただきました。

詳細はこちらをご覧ください。

セミナーの様子

第43回定例セミナー

「学校休業下の学び支援・授業づくりを考える(5)ー学校の新しい日常をいかに受けとめ・つくっていくかー」

2020年6月13日(土)、定例オンラインセミナー講演会No.43を62名の参加をもって実施しました。

「学校休業下の学び支援・授業づくりを考える」シリーズ第5回を数える今回は「学校の新しい日常いかに受け止め・つくっていくか」と題し、学校が再開した今、これまでの休業下の取組を「第1フェーズ」として総括し、それを踏まえた今後の学校づくり・授業づくりを展望する趣旨設定が司会の草原和博教授・吉田成章准教授より述べられました。

続けて、前回の第41回セミナーを経て教員の方から寄せられた学校休業下の授業実践と取組の報告14件を検討・議論するパネル討議が行われました。最初に大坂遊教育研究推進員・川口広美准教授・三好美織准教授が、オンライン設備の準備状況に基づくEVRIフェーズの観点(第38回セミナーで提案されました)から、子どもとの人間関係構築や教育課程の抜本的な再編が大きな課題となってきた一方で、コロナ下での作成動画の共有等を通した教員同士の連携の重要性が提起されてきたことを指摘しました。とりわけコロナ下の取組が提起したものとして授業観の問い直しに着目し、ICTで従来の学習を充実させる段階から、ICTで新しい授業と学習自体を変換していくモデルを提唱しました。続けて、吉田准教授・三時眞貴子准教授らは、本年3月にOECDから提案されたフレームワークに基づくEVRI版マトリクス(第40回セミナーで提案されました)の観点から、「封鎖、隔離、遮断が行われる状況の中で、制約を打破しつつ、越境や対話、開く、包摂、連携を促す取り組みに組み替えていくこと」の重要性を指摘しました。パネル討議の最後に、「社会科教科書執筆者からの挑戦状」に寄せられた授業実践の回答に対する更なる挑戦が草原から紹介されました。教科書の使用者である子どもと教科書を執筆した専門家の間での課題提起と答えの吟味の応答の繰り返しを通じて、単なる正解の追求に閉じない、問いへの回答からさらなる問いが広がり、教科の学びの継続的な深まりを可能とする新しい学習のあり方が提案されました。

パネル討議を経て、EVRIからの提案と挑戦に対して、参加者との質疑応答がなされました。「社会科教科書執筆者からの挑戦状」への回答者の先生からは、教科書執筆の専門家からのフィードバックにより、子どもの学びに対する応答性の広がりとともに、教師の授業づくりのメタ認知も促されたことの意義が言及されました。実践報告を提出された教員の方は、EVRIからの応答を受けて授業観が問い直され、今後のカリキュラムをどのように再編していくかを考える機会となったと述べました。また、学校再開後の学校と子どもの様子が「何か違う」という違和感と向き合っている現状が共有され「新しい日常」がすでに学校の中に始まっており、EVRIにおける新たな授業づくりの探究と更なる議論の重要性が提起されました。

最後にセミナーの統括がなされました。草原教授は、「これまでと何かが違う」というコロナ後の違和感が、新たな学校と授業を作っていくことにつながっていくことが指摘され、今後も学校の新たな日常を作り、問い直していくことを提案しました。吉田准教授は、セミナーを通じて子どもの学び支援と授業づくりに向けて取り組んできた多くの教育実践者の努力と挑戦を評価し、EVRIを通して見えてきた子どもと子どもの学びに応答しゆく教師像を強調し、成果をまとめることの意義を指摘しました。丸山恭司教授は、質疑応答での声を引き受けながら、学校再開後に学校に来れない子どもができていないか、コロナでの対応や取組を「なかったこと」にしてしまわないようにすることの大切さを指摘しました。セミナーの発起人である川口は、コロナ下における学校が直面している問題に向き合うための場として同セミナーが続けられてきた経緯を振り返り、大学教員として教師教育に携わる自身もまた新しい教師教育実践を開き問い直していくことの大切さを自己認識したことに触れ、第1フェーズでのセミナー全体を通しての学びと蓄積が多面的に意義を有していることが指摘されました。

「第1フェーズ」を締めるにふさわしい、休業下の取組を総括するパネル討議と質疑応答が展開され、シリーズ5回を通して提案と協議に参加してきた参加者・提案者に相互の健闘への拍手を送り合って、セミナーは閉会しました。

詳細はこちらをご覧ください。

第44回定例セミナー

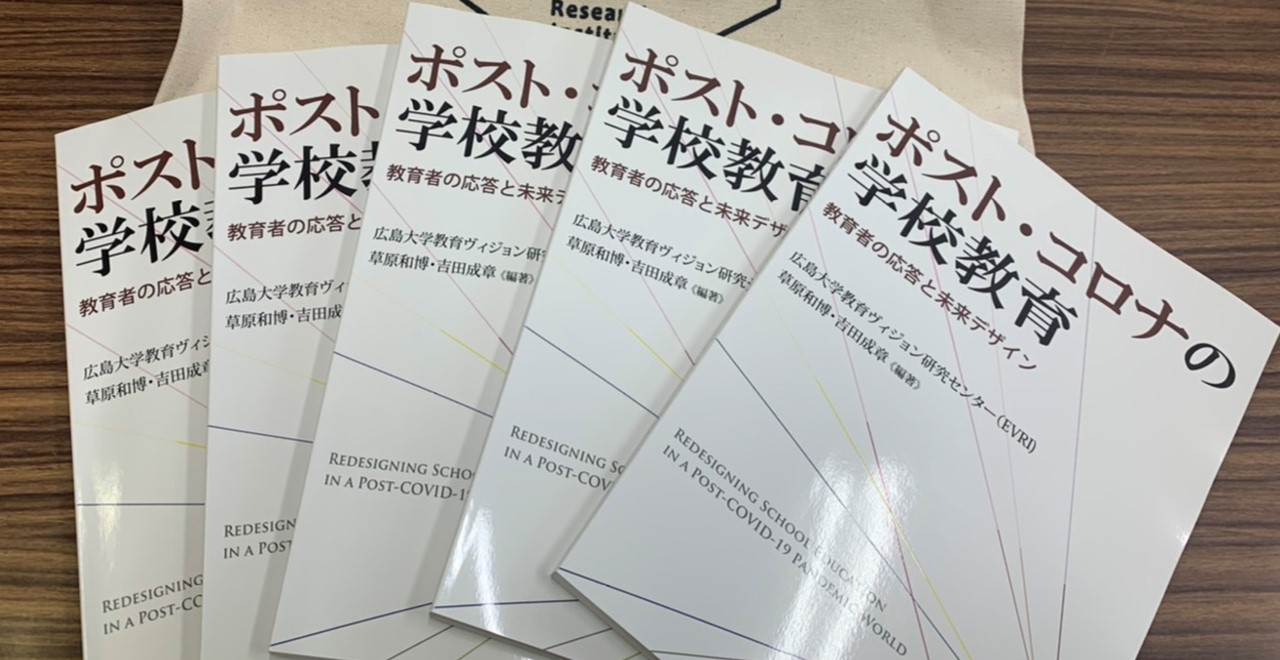

第二フェーズ「ポスト・コロナの学校教育(1)-EVRI緊急出版物を読む-」

2020年7月23日(土),定例オンラインセミナー講演会No.44を87名の参加をもって実施しました。

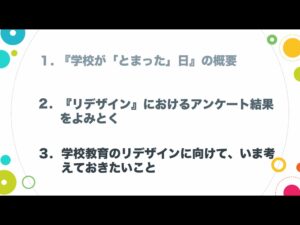

2020年4月から6月までの第一フェーズ「学校休業下の学び支援・授業づくりを考える」を締めくくり,第二フェーズ「ポスト・コロナの学校教育」のシリーズセミナー第一回目となりました。はじめに,司会の草原和博教授・吉田成章准教授より,第二フェーズ開催の趣旨が述べられました。

続けて,木村優氏(福井大学教職大学院),栗本和明氏(中華人民共和国北京日本人学校),寺田拓真氏(広島県総務局付)より、EVRIが刊行した『ポストコロナの学校教育:教育者の応答と未来デザイン』(溪水社)のレビューをしていただきました。

木村氏はストーリー・コミュニケーション・ニューノーマルの三つのキーワードとともに同書の意義を論じました。教師,子ども,地域のコミュニケーションを触発させるOECDマトリクスの開発を評価し,学びと教えのニューノーマルを協働的に探究していくことの重要性を指摘しました。栗本氏は,同書でも紹介された北京日本人学校での取組のポイントを4点にまとめて指摘し,「全員が集う」という規範から離れた新しい授業の形を意義づけました。寺田氏は,はじめに同書を,いいことばかりが書かれたハッピーエンドに尽きる本ではなく,コロナ対策下の様々な登場人物のリアルな葛藤が描かれている点を、いい意味で「泥臭い」と評価し,「しなやかで,したたかで,泥臭い学校」へリデザインしていくことが同書から読み取れることであると述べました。

続けて質疑応答に移りました。提案された学校のリデザインにおいて,履修制度をどう組み替えられるかという質問に対して,履修主義から習得主義への移行の重要性や,授業の参加度による評価ではなく,学習者の学びと育ちを見取る評価のあり方を考えていくことの重要性が指摘されました。そこでは具体的な子どもの姿を描いて教師達が共有することの大切さが確認されました。

最後に吉田准教授・棚橋健司教授・草原教授より総括がなされました。今後の同シリーズのセミナーでは,教育学の言語を取り換えていくことが肝要であることを確認しあい,ポストコロナの中で参加者がそれぞれの立場で今後できることを中長期的に考えていくことの重要性が指摘されました。第二フェーズの開幕にふさわしい,多くの触発と新しいコンセプトの提案がなされた90分間となりました。

詳細はこちらをご覧ください。

第45回定例セミナー

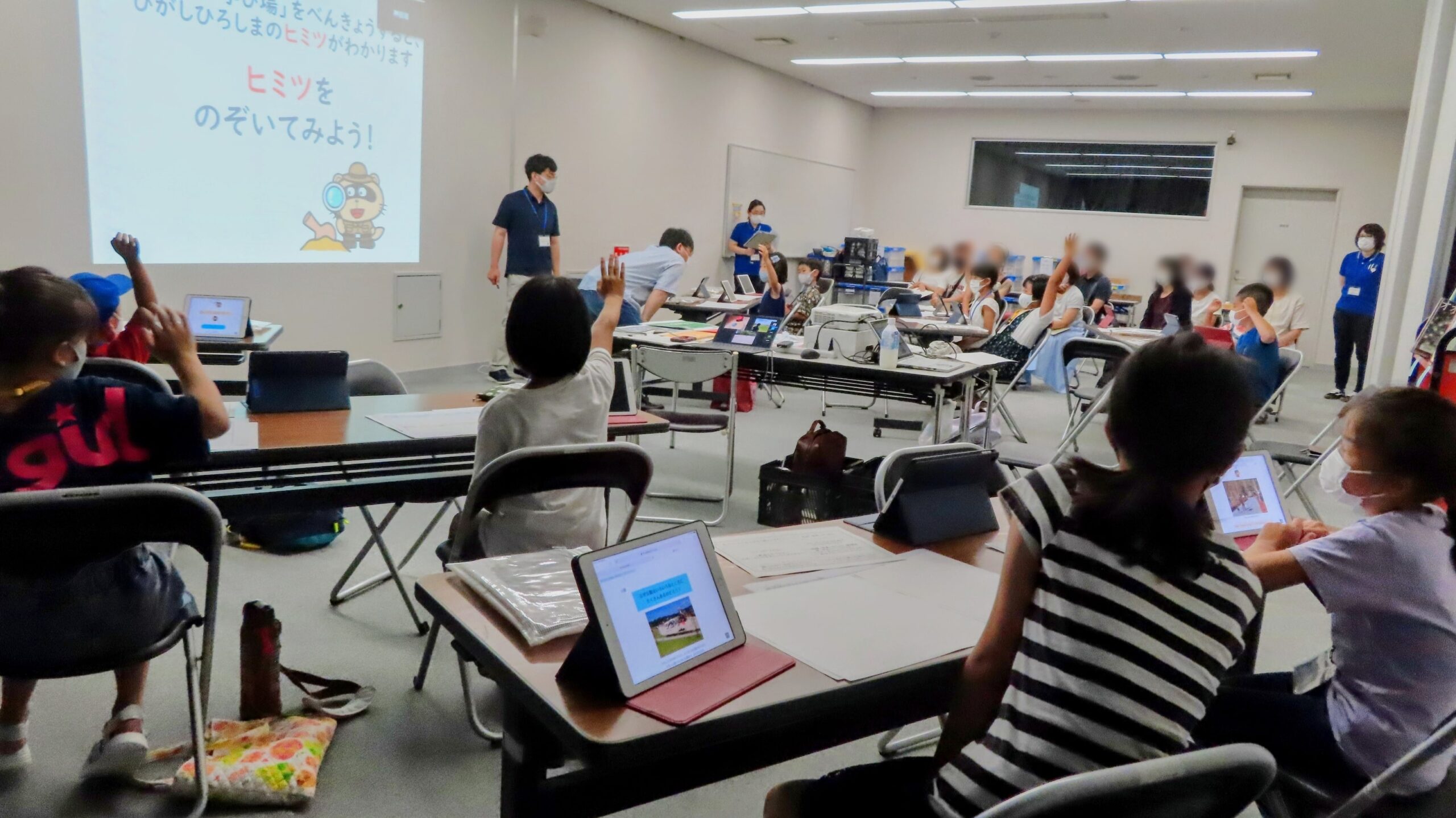

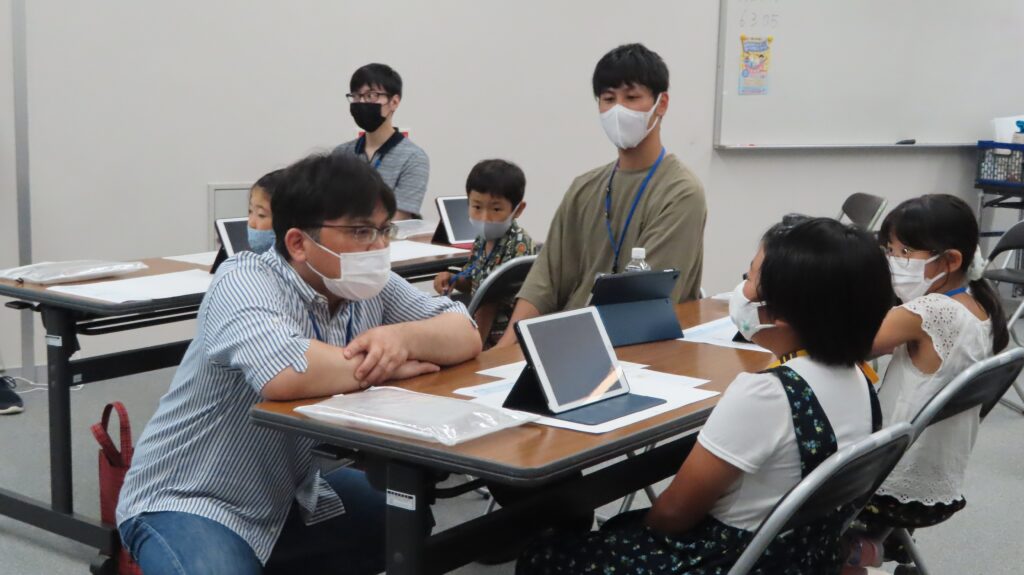

「東広島市地域学習用デジタルコンテンツーのん太の学び場ー活用講座」

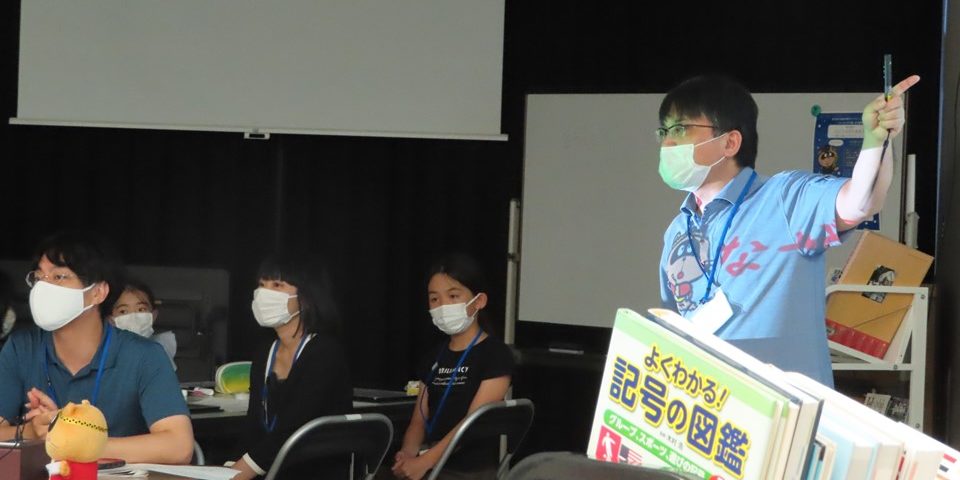

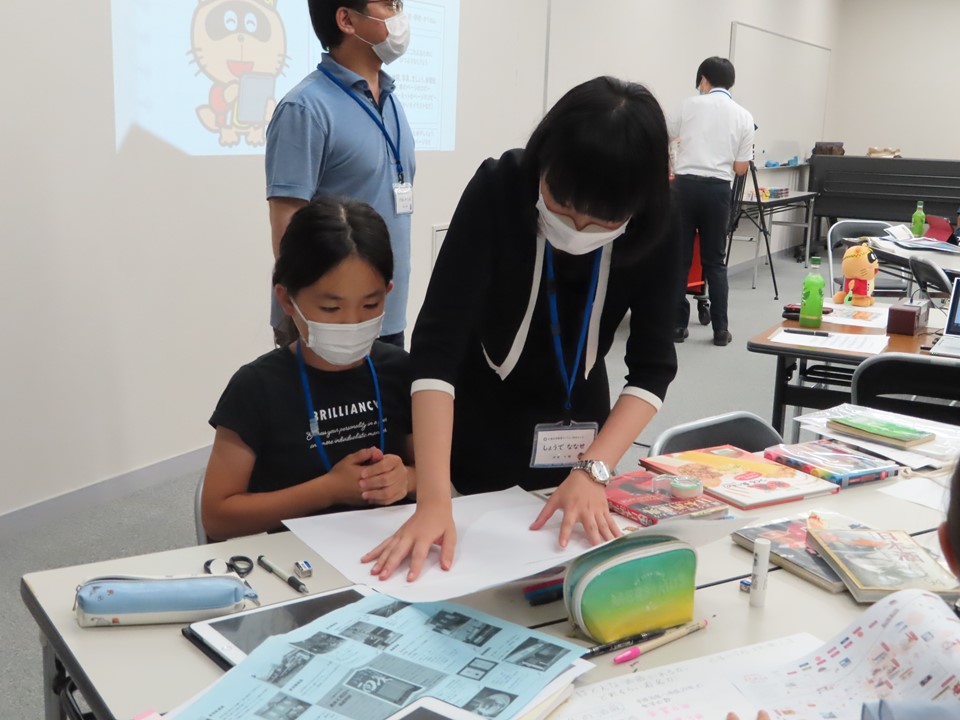

2020年8月15日(土)第45回定例セミナー「東広島市地域学習用デジタルコンテンツーのん太の学び場ー活用講座」を東広島市立図書館で実施しました。市内の小学生9名がタブレット端末を使って「のん太の学び場」での学習に挑戦し,本学学生・大学院生5名が学習支援をつとめました。

13時から16時までの3時間を三分割して進行しました。進行は大坂教育研究推進員が務めました。

1時間目は「のん太の学び場」で何が・どのように学べるかを実体験的に学習しました。20のキーワードと問いを確認するとともに,HPにはどのような問いや資料が提示されているかを解説していきました。当日は,①警察署や消防署,図書館前と②のんバスの乗り場をZoomで結んで中継し,①そこには東広島の市旗が掲揚されているか,②のんバスと他の民間バスとはどこが違うかについて,参加者とともに確認していきました。草原センター長は,①施設に市旗が揚がっている・いない理由を考えたり,②コミュニティバスとしての「のんバス」の特色を追究したいときは,「のん太の学び場」を積極的に使ってほしいと呼びかけました。

2時間目は「のん太の学び場」を使って調べ活動を展開しました。当日は20のキーワードのうち「酒づくり」「公園」「市旗」「牛」「消防署」「広島大学」「のんバス」に関心を寄せる児童が集まり,各自が立てた問いを追究していきました。図書館にご用意いただいた参考図書は,調べ学習に大いに役立てることができました。参加した児童は,A3の紙にインターネットや参考図書を読んで分かったことを書き出したり,資料を引用して貼り付けたりしていました。この指導には大学院生と図書館の担当者が共同してあたりました。

3時間目は「のん太の学び場」の調べ活動の成果発表を行いました。最初に児童がペアで成果を報告し合い,次に大学院生がその価値を全体に向けてレポートしました。最後に草原センター長が短評を述べ,受講証を手渡しました。また図書館長が講評しました。当日は「KAMONケーブルテレビ」が取材に入り,児童の学びの様子はもちろん,支援にあたった学生にもインタビューをしていました。

参加した児童の皆さんには,「のん太の学び場」の作品展への応募を呼びかけました。送られてきた作品は本HPで紹介してまいります。

詳細はこちらからご覧ください。

第46回定例セミナー

「ポスト・コロナの学校教育(2)コロナ下の学校におけるコミュニケーション問題─あいさつから始業式まで─」

2020年8月22日(土)に定例オンラインセミナー講演会No.46を開催しました。学校教員,大学院生,保護者など,60名のみなさまにご参加いただきました。

シリーズ「ポスト・コロナの学校教育」の第2回目となった今回のセミナーは,コロナ下の学校における「コミュニケーション」について,参加者のみなさまからのアンケート結果や実際の声をもとに、二部構成で開催されました。第一部は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のために,「密集・密接・密閉」の回避が求められる現在の学校生活や教室場面において,「コミュニケーション」が変化してきているのではないかという、コーディネーターの間瀬茂夫教授からの問題提起および趣旨説明からはじまりました。

次いで,もう一人のコーディネーターである永田良太教授から,参加者への事前アンケートのまとめ報告が行われました。教師と子どものコミュニケーションより、子ども同士のコミュニケーションがより気になること,授業中ばかりでなく授業外のコミュニケーションも課題として認識されているというものでした。アンケート結果をふまえ、広島大学の尾形明子准教授より,ソーシャルスキルの学習と発達に関するミニ講話およびコメントがなされ、その後,参加者からの質疑や提案が行われました。

第二部は,グループに分かれてのディスカッションが行われました。尾形准教授から「コロナ下における制約された状況で,新たなコミュニケーションの力を学校で育むにはどうすればよいか」という問いが投げかけられ,それぞれのグループで活発な議論が行われました。

今回のセミナーでは,「コミュニケーション」という普段,私たちが無意識的に行っていることが,コロナ下において変化していることが改めて確認されました。同時に,そこでの問題や課題を克服するための工夫や取り組みには,児童や生徒も参加しうること、それらが新たなコミュニケーションのスタイルへとつながる可能性があること,さらには,学校における「コミュニケーション」の意味についても考える時間となりました。

詳細はこちらをご覧ください。

第47回定例セミナー

「主権者教育の改革を考える(2)」

2020年9月19日(土)に, 第47回定例オンラインセミナー「主権者教育の改革を考える(2)―教科論と内容構成・学習指導―」を開催しました。

「主権者教育を考える」シリーズは,現職教員および大学院生を主な対象とした講演会(セミナー)であり,研究成果の発信を目的としています。本研究チームは,科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)))を基盤に,広島大学の草原和博教授をリーダに,日本体育大学の池野範男氏,広島大学の川口広美准教授,渡邉巧准教授,金鍾成助教をメンバーに,オーストリアのグラーツ大学およびウィーン大学の研究者と共同研究を進めています。文部科学省の調査によると,多くの学校で主権者教育が行われていると報告されているものの,その内容は選挙制度の理解や模擬選挙の体験に留まっており,子どもがナマの社会の論点や課題にふれる機会は稀です。そこで,16歳から選挙権を付与し,学校のなかで社会の論点や課題を積極的に扱ってきたオーストリアの取組に注目し,主権者教育の「実質化」,そして社会科教育の「再政治化」のための戦略を考察しています。

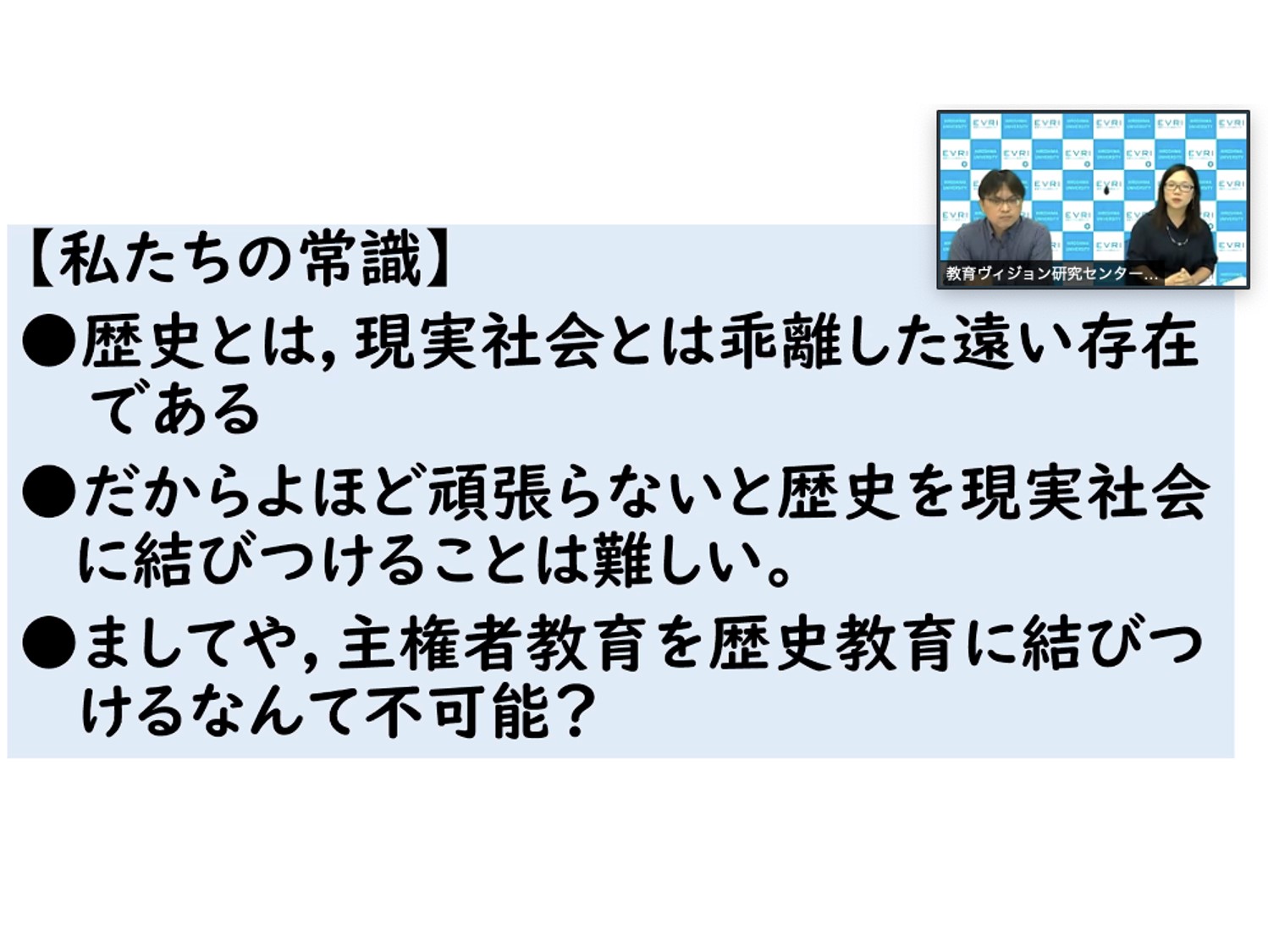

今回は本シリーズの第2回目として,川口准教授と草原教授が,オーストリアの「歴史・社会・政治科教育」のカリキュラムと学習指導上の特徴について報告しました。前半では,本教科では「なぜ歴史教育と政治教育が統合されているか」の問いが検討されました。授業では,現在に埋め込まれた歴史的な課題を取り上げていること,いわゆる「記憶」が教育内容として機能していることが,実践事例に基づいて報告されました。後半では,そういう教科内容が「なぜ概念ベースで指導されなくてはいけないのか」の問いが検討されました。実践事例に基づいて,概念は,権力からの個人の自立を支援するとともに,学習者や共同体がもっている規範をメタ認知させる機能があること,そうすることで教室空間に過度な分断を生み出さず,差異や多様性に対する寛容が養われうることが報告されました。

指定討論者の池野範男氏との対話を通して,いわゆる狭義の主権者教育を歴史・政治教育として捉えなおしていくことの意義が指摘されました。また参加者との質疑を通して,欧州でこのような教育論が成立した背景について理解が深まりました。本シリーズでは,引き続き日本の主権者教育の改革を考える指針を考えてまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

第48回定例セミナー

「ポスト・コロナの学校教育(3)COVID-19をどのように教材化するか?」

2020年9月26日(土)に定例オンラインセミナー講演会No.48を開催しました。学校教員,大学院生,学生・院生など,52名の皆様にご参加いただきました。

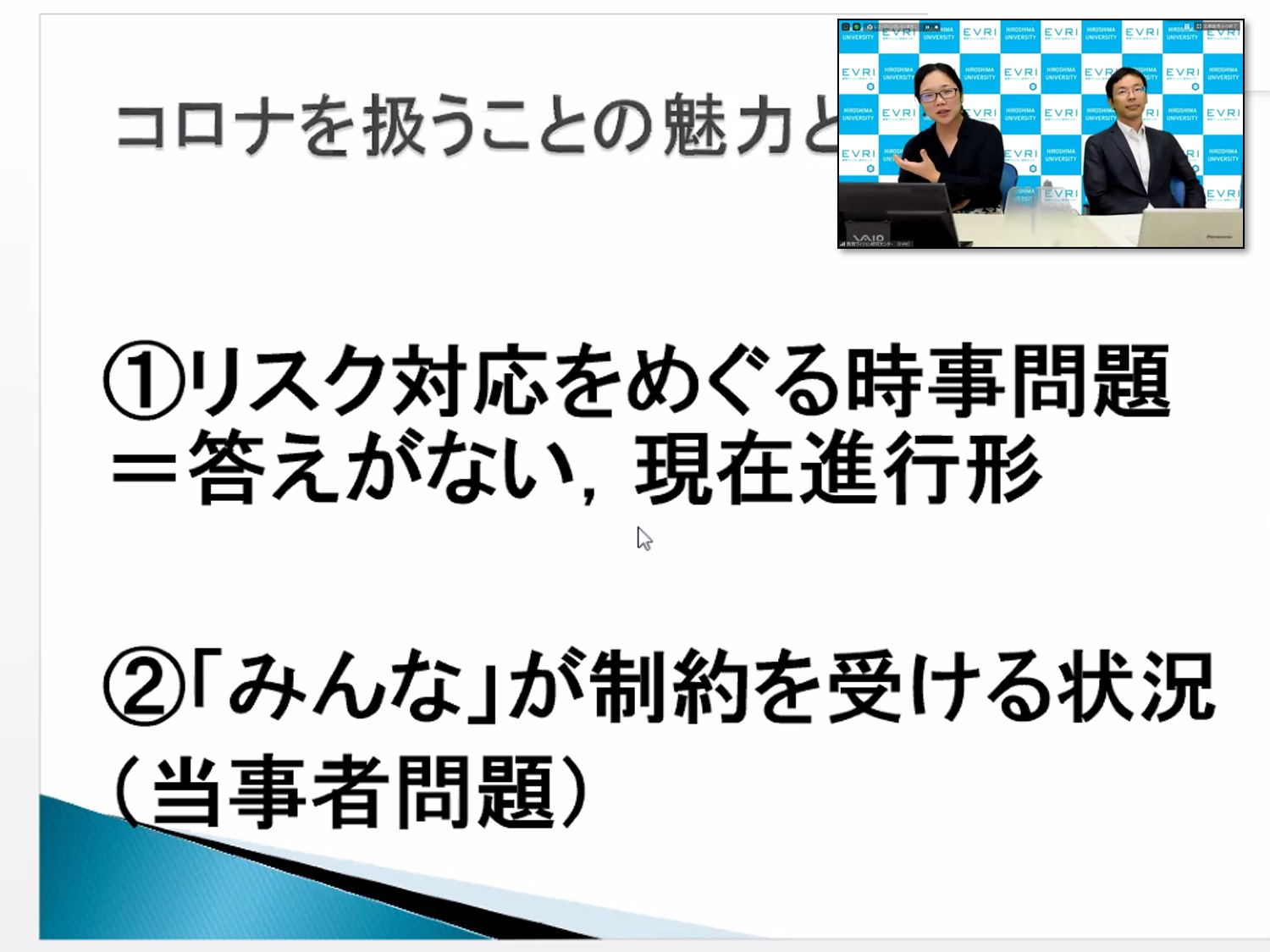

シリーズ「ポスト・コロナの学校教育」の第3回目となった今回のセミナーは,COVID-19をどのように学校に持ち込み,教材として扱うかというトピックについて扱いました。セミナーは,コーディネーターの川口広美准教授による事前アンケートの結果の紹介から始まりました。そこで,多くの教師にとってCOVID-19は「扱いたいけれど扱いにくい」という状況であることが明らかになりました。

この課題に対して,2人の中等学校の教員からの実践報告が行われました。1人目は佐藤甲斐氏による「保健体育科授業における感染症の取扱とCOVID-19」という実践発表です。佐藤氏の実践は,全寮制という特質をもつ学校で,子どもがどのように主体的に感染症対策できるようにするか,という切実な課題に応えるものでした。実践では,子どもたちが「感染症啓発予防の動画」を作るというパフォーマンス課題に応えることを通して,「正しい」COVID-19の対策を考える際に必要な知識やスキルなどを獲得することを目的にしていました。

次いで,2人目は行壽浩司氏による「中学校社会科歴史的分野における「感染症」授業実践」という実践発表です。行壽氏の実践は,中世の終わり~近世を対象とし、天然痘や梅毒など「感染症」によって人々の生活システムが変化し、社会全体がパラダイムシフトしたことを検討していました。様々な学校行事が中止になり,社会が大きく変わっている状況を経験している子どもに対して,歴史という視点からの意義を示すことで,客観的に最近の状況を検討できる実践となっていました。

両氏からの実践報告を受けて,金鍾成助教と大坂遊教育研究推進員から「どのような視点で教材化が行われたか」「教材化ではどのような判断が求められるか」に関しての論点整理が行われました。金助教からは,佐藤氏の実践が「コロナの中でどのように生活するか」という「コロナを考える授業」であったのに対し,行壽氏の実践は「社会の推移と繋がりを考える題材としてのコロナ」であった「コロナで考える授業」との整理が示されました。大坂教育研究推進員からは,他の様々な実践事例の検討から「当事者or非当事者」「直接or間接」「自分ごとor社会ごと」「変容or代替」といった論点があり,実践を行う上では以上の論点をどう捉えるかが中心であることが明らかになりました。

参加者からの質疑の中では,全寮制という特性を持つ学校に対する周囲からの視線といった環境の問題,実践を受けての子どもたちの反応がどのようなものであったか,などの活発な疑問が示されました。セミナーでは,「扱いたいけど扱いにくい」COVID-19の教材としての特性に対し,学校がどのように向かい合うかが具体的に示されました。関心のある教師が繋がり,実践に向けてエンパワーされるセミナーとなっていたのではないでしょうか。

詳細はこちらをご覧ください。

第50回定例オンラインセミナー

「ポスト・コロナの学校教育(4)ICTを活用したポスト・コロナの 授業づくりを考える」

2020年10月24日(土)に定例オンラインセミナー講演会No.50「ポスト・コロナの学校教育(4)ICTを活用したポスト・コロナの 授業づくりを考える」を開催しました。学校教員、大学生・大学院生、教育関係者など、82名の皆様にご参加いただきました。

シリーズ第4回目となった今回のセミナーでは、学校教育におけるICTを利活用したこれからの授業づくりに焦点を当てました。学校の臨時休業期間中、これまで当たり前とされてきた教師と児童・生徒が教室において対面して行う授業が実施できなくなり、その代替として、多くの学校において、ICTを活用したオンライン授業を経験することとなりました。今後コロナの流行のさらなる波も予想される中、今回の事態を契機として、2023年度までに義務教育段階の児童・生徒向けの学習端末を一人1台導入し、高速大容量の通信ネットワークを整備するとしていたGIGAスクール構想が前倒しされ、各学校において急ピッチで環境整備が進んでいます。コロナ禍におけるオンライン授業の経験を活かし、これからの時代に応じた児童・生徒一人一人のよりよい学びを実現するために、これからの授業においてICTをどのように利活用していけばよいのか、先進的な授業実践をもとに考えることとしました。

最初に、平田篤史氏から、「SAMRモデルとICT利活用教育」と題したご講演をいただきました。ICTの利活用がこれまでの授業にどのような影響を与えるか、影響の度合いを定義するモデルの一つであるSAMRモデルをもとに、代替、拡大、変形、再定義の各段階における具体的な授業事例が提示されました。今後のICT利活用の前進に向け、授業づくりにおいて、生徒に育みたい力は何かを起点として、必要な学習活動は何か、学習活動を実現するためにどのツールをどのように使うのか、置かれた環境の中で何ができるかを考えることの重要性が示されました。

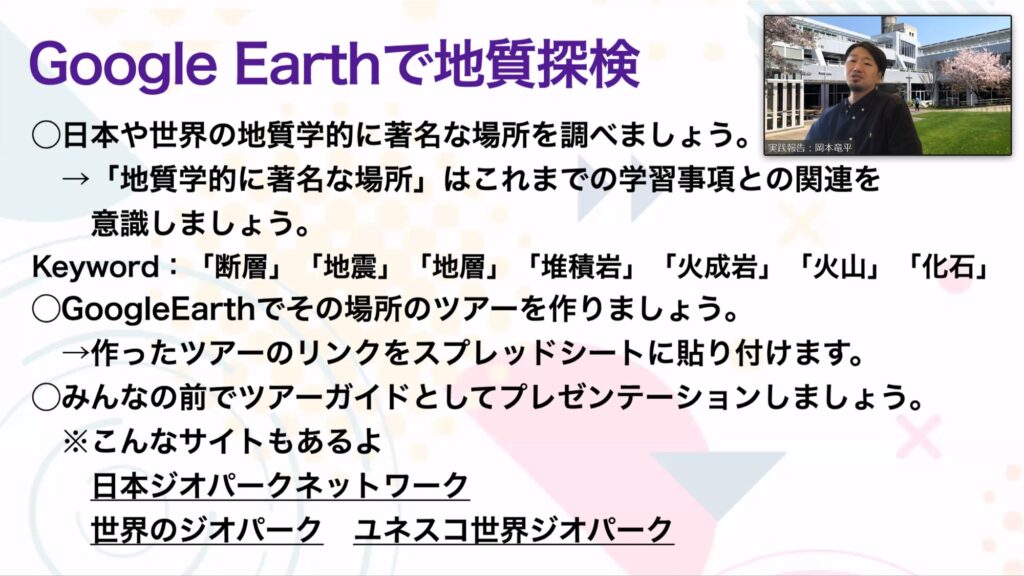

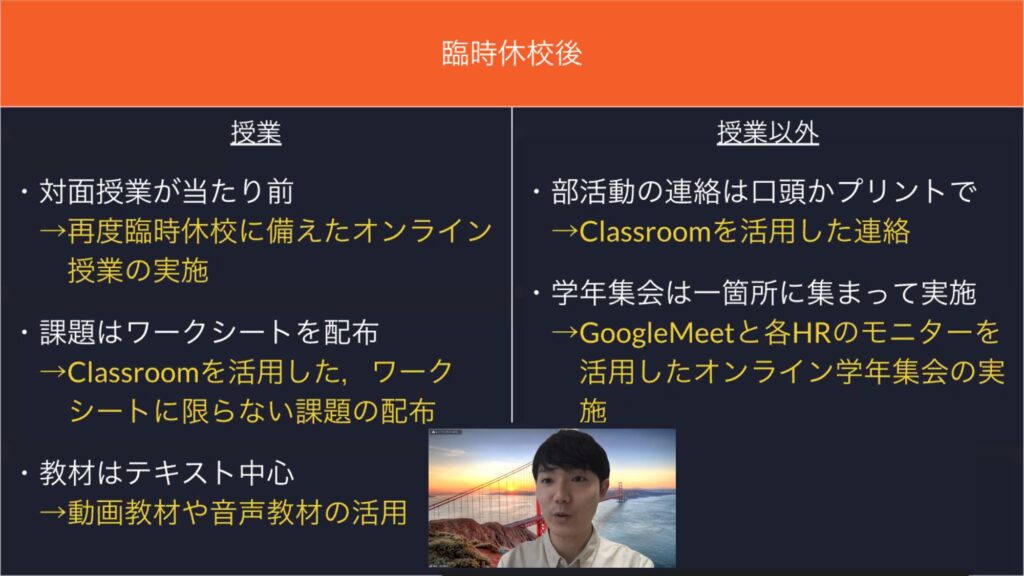

次に、岡本竜平氏から、「中・高等学校におけるICTを用いた授業実践-学習スタイルの多様性に着目して-」と題した実践発表をいただきました。臨時休校期間中の勤務校における取り組みについて、実践の振り返りをもとにスタイルが進化してきたこと、教科の特性を見極めた授業が展開されてきたこと、などの事例紹介がありました。休校明けの授業を含むこれまでの一連の経験を通して、多様な学習スタイルがあることを認めそれに挑戦することの必要性、対面授業における空気感や時間の共有の大切さなど、学校だからこそできる「学び・学習スタイル」が明確になってきたことが指摘されました。

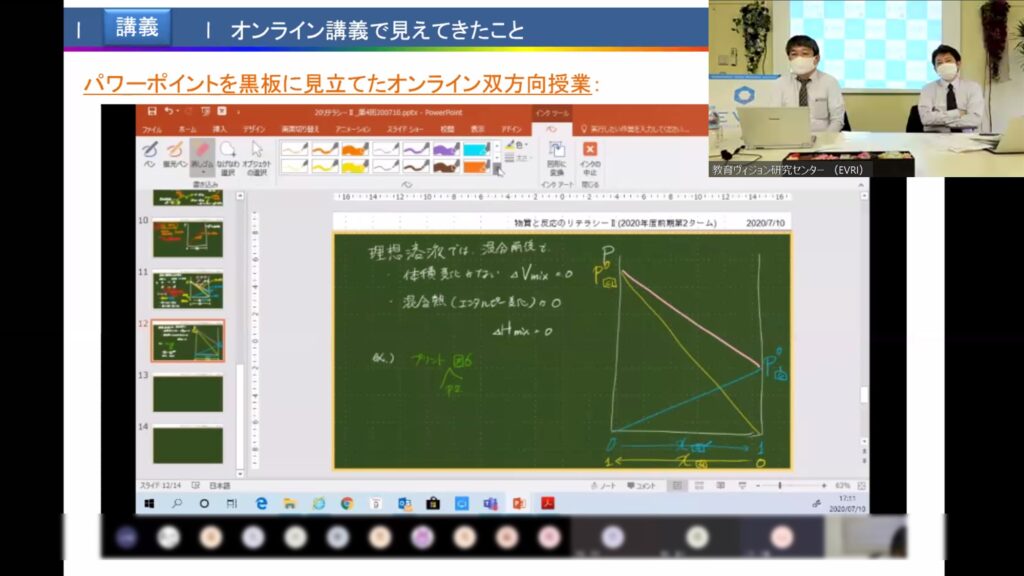

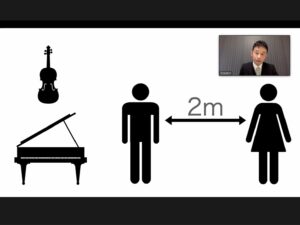

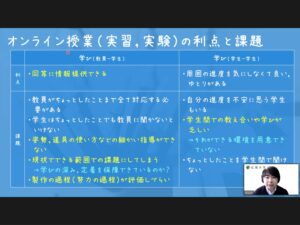

網本貴一准教授からは、「大学でのオンライン授業で見えてきたこと-理科(化学)の講義・実験・演習での実践を通して-」と題した実践発表をいただきました。これまでの対面授業に準じた機能をオンライン授業に持たせるための工夫と、オンラインを活用するからことできることについて、実践を踏まえてお話しいただきました。講義や演習の授業では、パワーポイントを黒板に見立てて使用しながら授業を双方向化させたり、学生同士の協働的な学習活動を取り入れたりすることによって、学生の習熟度を担保することができること、一方で、実験技能等の習得には対面での指導が必要となることが示されました。

講演と実践発表を受けて質疑応答が行われました。それぞれの学習環境に応じて目の前の生徒に適したツールを見極めながら使っていくこと、社会に出ていく生徒の姿を想定しながら授業で行うことを考えること、それぞれの児童・生徒の実態に応じた多様な学習スタイルを取り入れてみること、ICTの利活用に限らず今ある環境の中で可能な児童・生徒の学びを伸ばすための仕掛けを考えていくことなど、これからの授業づくりについての提案が行われました。

最後に、渡辺健次教授よりコメントをいただきました。インターネットが普及してきた平成の30年間の歩みを振り返るとともに、今後のGIGAスクール構想を取り入れた新しい学校づくりに向けて、管理職は力ある若手教員の熱意を受け止め、若手教員は物おじせず取組み議論していくなど、チーム学校で取り組んでいく必要性が指摘されました。

参加者からは、「対面授業だからこそ伸ばせる力とは何かを改めて考える機会となった」、「どのようなICTの利活用ができるのか、多くの実践例を知ることができた」、「改めてオンラインツールを活用してみたい」、などの感想をいただきました。

なお、時間内に取り上げることが出来なかった質問に対して、登壇者より、ICTの利活用に向けた学校の雰囲気づくりの方策については、最初から全員がではなく、できる人ができることから始めること、ICTの活用について相談したい場合には、近隣のGEG (Google Educator Group、参考URL https://edu.google.com/intl/ja/latest-news/communities/)への参加や、Facebook 「Google for Education 研究グループ」に参加すること、などのアドバイスがありました。

詳細はこちらをご覧ください。

第51回定例セミナー

「広島叡智学園HiGAの 平和教育への挑戦(1)-HiGAミュージアムをつくろう-」

2020年10月31日(土),定例オンラインセミナー講演会No.51を開催し,大学院生や学校教員など47名の皆様にご参加いただきました。

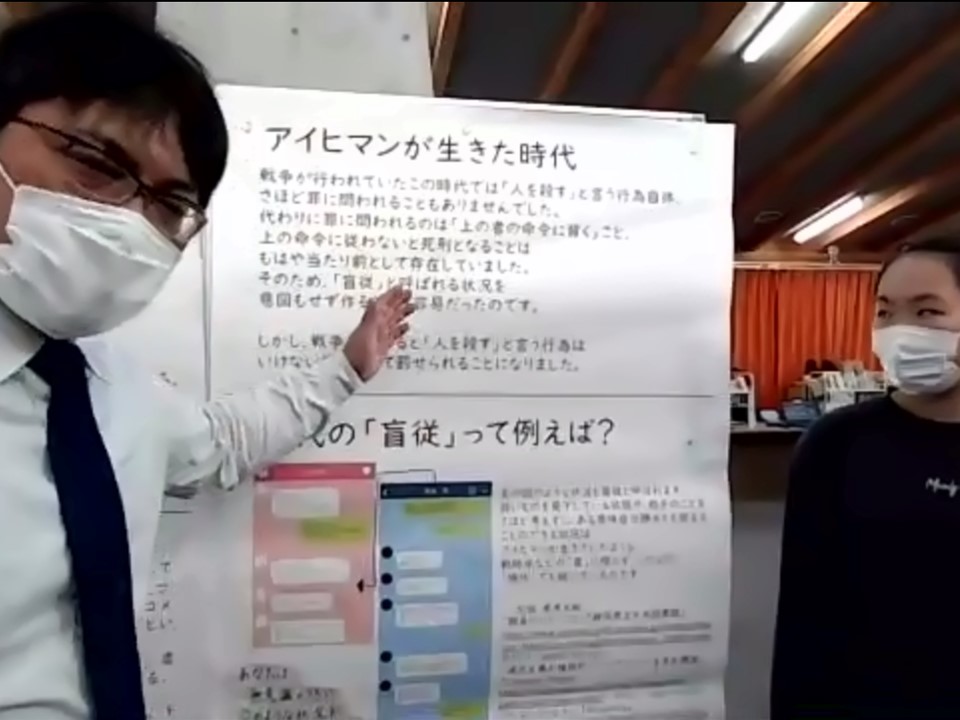

広島叡智学園プロジェクトシリーズでは,Peace Makerの育成をねらいとするGlobal Justiceの単元デザインと子どもの学びに焦点化し,ヒロシマ発・HiGA発の平和教育のあり方を提案するものです。第1回は,Global Justiceの最終成果物である「HiGAミュージアムをつくろう」を紹介し,平和学習の新たな可能性をめぐって意見交換しました。

当日は,広島県立広島叡智学園中学校・高等学校(この後,広島叡智学園と記載)のある大崎上島と中継を結びながらセミナーを進めました。まず司会の草原和博教授より教育ヴィジョン研究センターと広島叡智学園が,研究開発と教員研修に係わる覚書を交わした経緯が解説されました。続いて同校教諭の徳田敬氏より「未来創造科」の教育課程上の位置づけと目標が説明され,さらに草原教授より未来創造科を構成する単元の1つ「Global Justice」のねらいと年間課程が示されました。なお,このGlobal justiceは,覚書に基づいて両組織の教員と大学院生が共同でデザインしたカリキュラムです。このカリキュラムの出口に位置付けられたのが,HiGAミュージアムの作成でした。

セミナーの前半は,同校の生徒10名による,HiGAミュージアムのギャラリートーク風の展示解説で進んでいきました。このミュージアムには,2019年11月から2020年10月までの学習成果が集大成されています。ミュージアムのテーマは「平和×あなた」。1年間に学んだAプロジェクト「日米の子どもでヒロシマの教科書を作ろう」,Bプロジェクト「平和をとらえる概念を身につけよう」,Cプロジェクト「国内外の平和に関する博物館を見学しよう」の成果を視覚化して伝え,来館者との対話を通して「あなたにとっての平和とは何ですか」を問いかけるとともに,生徒全員の「私にとっての平和」の定義を動画でスクリーンに映し出すように構成されていました。生徒からは,異なる多様な見方に接した驚きや,自分には見えていなかった非平和な状態に気づくことができた経験が語られました。

セミナーの後半は,外部の専門家,授業の担当者,そして生徒が一堂に会して,1年間の学びを振り返る場を持ちました。未来創造科を担当した徳田氏は,年間カリキュラムにおける各プロジェクトの意味と配列の妙を語るとともに,Global justiceを核兵器の問題にとどまらない新たな平和教育の試みとして意義づけました。未来創造科に指導者・コーディネータ,そして研究者として参画した金鍾成准教授は,日米韓の歴史教科書におけるヒロシマの取扱いの違いを示し,真正な対話を通じてヒロシマの記憶を交わし再構築していく必要性を説きました。平和・文学の研究者の川口隆行教授は,対話の対象とはなっていない他者を発見したり,対話を拒絶する他者をも巻き込んで対話できる関係を築いていく責任とその難しさを指摘しました。

本セミナーは,対話・概念・記憶を視点に,1年間の平和の学びを立場を異にする当事者が語り合う貴重な場となりました。このシリーズは,今後,Global Justiceの成果と課題をプロジェクトを単位に報告して参ります。

詳細はこちらをご覧ください。

第54回定例オンラインセミナー

「ポスト・コロナの学校教育(5)─パンデミックと学校教育─」

2020年11月21日(土)に、第54回定例セミナー「ポスト・コロナの学校教育(5)─パンデミックと学校教育─」を開催しました。

「ポスト・コロナの学校教育」セミナーシリーズの第5回は、全9回のちょうど折り返し地点でもあり、「コロナと教育」をより広い視点から教育的・教育学的に捉え直すことを意図して、中国四国教育学会第72回大会シンポジウム「学校の日常が突然に引き剥がされた時:戦争、自然災害、パンデミック下の学校教育」との共催で「パンデミックと学校教育」と題して開催されました。EVRIメンバーでもある川口広美准教授(広島大学EVRI)は広島大学教育学部K201のシンポジウム会場より、田端健人(宮城教育大学)氏はオンラインにて、大門正克(早稲田大学)氏は音声・資料提供形式にて、話題提供をしていただきました。K201でのシンポジウム会場での参加者は28名、オンラインでの参加者は57名、そしてEVRIセミナーへの参加者は36名で、合計121名の参加者を得ての共催の会となりました。

川口准教授はEVRIの取組の成果である『ポストコロナの学校教育―教育者の応答と未来デザイン―』(溪水社、2020年)にも言及しながら、学校休業後、学校再開後、2020年秋という三つのタイミングで行った学校教師たちのインタビューをもとに、コロナが大きく教育を変えたという側面と、変わらなかった側面とを指摘した上で、教師の変わらない「価値観」や教育観に学校の日常が支えられているという事実とともに継続的な教師研究の重要性とその研究を支える教育学研究の意義を提案しました。田端氏は、震災被害を受けた小学校を巡る訴訟問題の経緯を丹念に紐解きながら、学校教育が「闘争モデル」による競争・対立・分断の場に陥ることへ警鐘をならしながら、「合意モデル」を軸とした民主主義の場としての教育の可能性を提案しました。大門氏は、戦時下の学童疎開の実態とある子どもの手記およびその子への教育的介入の可能性と課題を捉えることが、教育を視点とした「考える歴史学」という大学でのオンライン授業の取組において学生自身の歴史観・教育観をゆさぶる教育的・教育学的しかけとなることを提案しました。

3者からの提案後に学会シンポジウムは休憩に入り、EVRIセミナーでは森田愛子教授(広島大学EVRI)と吉田成章准教授(広島大学EVRI)の司会のもと、セミナー参加者からの質疑への応答や3者の提案の振り返りを行いました。Zoomのチャット欄に寄せられた質問や要望などを参加者とともに読み解きながら、3者のそれぞれ異なる角度からの切り口の意味を味わうことができる時間となりました。

休憩後に再開したシンポジウムでは、EVRIメンバーである丸山恭司教授(広島大学EVRI)氏より指定討論がなされました。丸山教授は、事実解明(困難への対峙の実践)・根拠探索(暗黙のうちに前提していたものは何か)・将来展望(学校・教育ができること/すべきこと)・多角的視点(過去から今日を捉える角度)から3者の提案の強調点とそれぞれの関係性をまとめ、コロナによる「問題露呈限界水位の低下」によるこれまで隠れていた問題の顕在化とそれに伴うわれわれ教育関係者の暗黙の前提が良くも悪くも明るみにでてきていることの意義と課題の検討の重要性を提起しました。

シンポジウムでは中坪史典教授(広島大学)氏と三時眞貴子准教授(広島大学)氏による司会進行のもと、参加者からの質問と登壇者からの応答がなされました。同時にEVRIセミナーでもチャットを用いて参加者からコメントや質問が多数寄せられ、森田教授・吉田准教授がそれらのコメントや質問の論点をまとめ、シンポジウム会場にEVRIセミナーからのコメントと質問として声を届けました。その要点は、「教育という営みには多様なステークホルダー(学校教師はもちろん、保護者、地域、行政、福祉関係者、そして子ども自身)が介在している。今回のシンポジウム・セミナーで開かれる『教育的関係』とはどのようなものだと考えるか」でした。この問いは、シンポジウム会場から提起された「学校でしかできないことはあるのか?あるとすれば、それは何か?」という問いとも接続して、まさにパンデミック下で教育という日常が引き剥がされる中で、われわれ教育者は何に対峙し、誰とどのような関係のもとで教育という営みを考えてきた/いるのか、という本セミナーシリーズに通底する問いへと昇華していきます。

シンポジウム会場での三時准教授によるまとめに続いて、セミナーでは森田教授・吉田准教授による振り返り(問いの重要性とその問いに応える角度の重要性、そしてその問いに答えることの難しさとセミナー等を通じたEVRIを介した関わりの重層性の意義)とともに本セミナーを終了しました。

詳細はこちらをご覧ください。

第55回定例セミナー

「主権者教育の改革を考える(3)―選挙の事前・事後教育をなぜ・どのように行うか」

「主権者教育を考える」シリーズは,科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「オーストリア政治教育の挑戦-教室空間で政治問題をいかに教えるか-」)の成果発信と実践者との対話を目的としています。本科研では,草原和博教授を代表者に,日本体育大学の池野範男氏,広島大学の川口広美准教授,渡邉巧准教授,金鍾成助教をメンバーとして,オーストリアのグラーツ大学およびウィーン大学の研究者と共同研究を進めてきました。文部科学省の調査によると,多くの学校で主権者教育が行われていると報告されてはいるものの,その内容は選挙制度の理解や模擬選挙の体験に留まっており,子どもがナマの社会の論点や課題にふれる機会は稀です。

そこで16歳から選挙権を付与し,学校のなかで社会の論点や課題を積極的に扱ってきたオーストリアの取組に注目し,主権者教育の「実質化」,そして社会科教育の「再政治化」のための戦略を考察していきます。

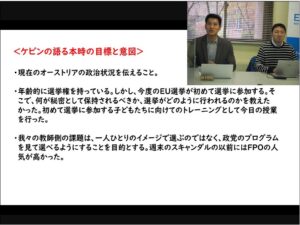

本シリーズの第3回目として渡邉准教授と金助教が,オーストリアの「歴史・社会・政治科教育」における選挙前・選挙後教育の実践動向を報告しました。オーストリアでは,EU議会,大統領,国会,州議会,地元議会等が実施されるたびに,選挙関係の指導が行われています。その意味で選挙教育は日常化した教育活動であって,決して特殊な位置づけではありません。両氏によると,調査対象校では普段の授業でも社会の争点やスキャンダルなどが取り上げられており,それは選挙教育時でも変わらないこと,そして仮想ではないホンモノのニュースや政党の主張を取り上げる点では共通するといいます。しかし,指導の重点や教師のスタンスには,個人差がみられたようです。①一人ひとりの投票行動にあたっての判断基準づくりを重んじる教師もいれば,②制度や政策を批評する科学的知識の習得と活用を重んじる教師もいれば,③政治的な談話を楽しみ,政局をめぐって対話することを重んじる教師もいました。そういう政治教育が社会的に承認されており,そのための学習アプリや選挙データが広く提供されているところに,オーストリアの特色があるようです。

後半では,池野範男氏による指定討論が行われました。とくに特定の人(候補者)を選ぶのではない政党を選ぶヨーロッパの選挙制度の特徴が指摘され,それが本報告のような実践を可能にしている可能性が指摘されました。また日本への示唆について質問があり,上述のような指導の再生産を可能にする文化を醸成していく必要性が確認されました。

司会者の草原和博教授と川口広美准教授からは,教室空間は社会空間と隔てられることなく連続するとともに,社会空間から教育的に区画された特別な空間であることも指摘されました。具体的には,選挙権を持たない(移民や16歳未満の)子どもにも模擬投票の機会を認めること,実際の選挙結果とは異なる(若者に偏った)投票傾向が見られること,また社会のパワーバランスから解放されて主体的な意見が尊重されやすいことなど,教室空間の虚構性と非現実性も確認されました。

提案者と指定討論者との対話を通して,オーストリアの選挙前・選挙後教育から浮かび上がってくる政治教育の意味とその背景が確認されました。本シリーズでは,引き続き「日本の主権者教育の改革を考える」指針を考えてまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

第60回定例セミナー

「広島叡智学園HiGAの平和教育への挑戦(2)-日米の子どもによるヒロシマ教科書づくり-」

2020年12月12日(土),定例オンラインセミナー講演会No.60「広島叡智学園HiGAの平和教育への挑戦(1)-日米の子どもによる教科書づくり-」を開催し,大学院生や学校教員など35名の皆様にご参加いただきました。

広島叡智学園プロジェクトシリーズでは,Peace Makerの育成をねらいとするGlobal Justiceの単元デザインと子どもの学びに注目し,ヒロシマ発・HiGA発の平和教育のあり方を提案していきます。第2回の今回は,Global Justiceの第1単元「日米の子どもによる教科書づくり」(以下,本単元)の成果をめぐって意見交換することとしました。

第1パートでは,広島大学の草原和博教授が本プロジェクトの歴史的経緯を紹介するとともに,広島県立広島叡智学園中学校・高等学校教諭の徳田敬氏よりGlobal Justiceのカリキュラム上の位置づけが解説されました。とくに本単元には,学校のミッションに直接的なつながる場として,平和の担い手の育成に期待を寄せたことが語られました。

第2パートでは,広島大学の金鍾成助教と草原教授が,単元のねらいと構造を解説しました。金は,国家の語りを超えて子どもが公共圏をつくる単元のデザイン原則を示すとともに,草原教授は叡智学園と米国のL小学校がともに「ヒロシマ」の「教科書」を作成し,相互に批評しあう対話の過程(5回のラウンド)を写真を交えて紹介しました。また,広島と長崎,そして核兵器廃絶について知識を深めていったL小学校の子どもと,教科書記述に隠されたバイアスとそのバイアスを生み出すナショナルな歴史言説と教科書制度についてメタ認知を深めた叡智学園の子ども,それぞれの言葉が再現されました。あわせて両校の子どもが,双方の立場を「ヒロシマ教科書」に併記することで公正さを追究し対立を解消しようとする相対主義的な合意形成の実態も確認されました。

続いて広島大学の川口広美准教授,鈩悠介さん(同大学大学院生),星瑞希氏(東京大学大学院生)が,両校の児童生徒にみる歴史観を報告しました。ヒロシマをめぐる17の歴史的出来事の重要性(歴史的意義付けの仕方)を調べたところ,広島の歴史に焦点化するか/核軍縮の課題を語るのか,広島の被害を強調するか/被爆者のトラウマを強調するのか,歴史的に解決された出来事として描くか/現在進行形の出来事として描くかで,日米で違いが見られたことが報告されました。また学校外の経験や個人のアイデンティティが,歴史認識に影響を与えている可能性が指摘されました。

第3パートでは,原爆文学を研究する川口隆行准教授と被爆の心理的社会的影響を研究する川野徳幸教授がコメントしました。川口教授は,教科書に語られていないことにこそ注目する必要性を説き,米国国内の核実験地や先住民・ウラン鉱山等の被爆者の存在,広島で被爆した南方留学生や朝鮮人の存在を紹介しながら,子どもの語りを二国間の語りに収束させず,多様な声と語りに開いていく可能性を提起しました。川野教授は,対話を通して歴史認識の合意をつくっていく教育の価値に言及するとともに,教育現場で核兵器廃絶の主張や被爆者感情の取り扱う難しさを指摘しました。あわせて教育内容に原爆後障害の問題を組み込む必要性を提案しました。

これらのコメントを受けて,Global Justiceの学びを1回に留めるのではなく螺旋型カリキュラムとして編成する可能性,そしてヒロシマや被害・加害を語る「視点」と「当事者」を徐々に複線化,重層化していくカリキュラムのあり方が議論されました。

本セミナーは,平和教育を共通テーマに異なる分野の専門家が語り合い,本単元の改善・発展の行き先を考える貴重な場となりました。次回(2021年1月30日)は,概念を通して平和のあり方を考える第2単元の成果と課題を報告します。

詳細はこちらをご覧ください。

第61回定例セミナー

「ポスト・コロナの学校教育(6)「諸外国の現状から見た教師教育・教育研究の展望」

2020年12月26日(土)に、第61回定例セミナー「ポスト・コロナの学校教育(6)─諸外国の現状から見た教師教育・教育研究の展望─」を開催しました。

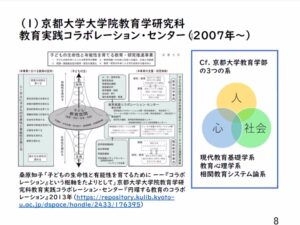

「ポスト・コロナの学校教育」セミナーシリーズの第6回は,教育ヴィジョン研究センター及び広島大学教育学部共同研究プロジェクト「「ポストコロナの学校教育」の提起する学術知共創の可能性と課題」の主催,広島大学の異文化間教育推進室とIinternational Network of Education Institute(INEI)委員会の共催で開催されました。桑山尚司講師と丸山恭司教授を司会に、INEI事務局からChen Wang氏を基調講演者にお迎えし、広島大学附属中・高等学校長でもある鈴木由美子教授、異文化間教育推進室のBrett R. Walter講師とRussell S. Kabir准教授、Tinka Delakorda Kawashima講師を話題提供者として、35名の参加者を得て開催されました。

はじめに丸山恭司教授より趣旨説明が行われました。Covid-19から日本や世界の学校教育がどのような影響を受け,教師や教育研究者がこれにどのように応答していくかが議論される中,大学・教員養成機関の役割があらためて問われていることが指摘されました。これを踏まえ本ウェビナーでは,教員養成課程をもつ研究大学の国際的なネットワークINEIのシンポジウムの議論を紹介しながら,インターナショナルな文脈とナショナル/ローカルな文脈を交わらせることから見えてくる教師教育と教育研究の課題を検討したい旨の趣旨が述べられました。

まず,Brett R. Walter氏とRussell S. Kabir氏は,12月14日・15日にINEIが主催したシンポジウム”How is the Covid-19 global pandemic reshaping the debate on education?”の要旨を報告しました。同シンポジウムでは,1日目に韓国・シンガポール・日本・中国・オーストラリアの登壇者が,二日目にはカナダ,南アフリカ,ブラジル,アメリカの登壇者が,2020年下半期の教育実践や教育言説,研究や政策の状況を紹介しました。1日目の主な論点が,カウンセラーとしての教師の役割や,「学習の喪失(Learning loss)」に対するオンライン学習やハイブリッド学習の質的向上に向けられたのに対して,2日目は,資源分配の不平等や教育政策の批判的検討が論点となったことが報告されました。教師教育の課題としては,テクノロジの可能性と限界を意識した研修プログラムの開発,そして新任教師の支援が指摘されました。

Chen Wang氏は,はじめにINEIの設立の経緯と趣旨を紹介し、パンデミック下における教育研究機関の連携の重要性を指摘し,続けてパンデミックが学生・大学院生に与えた影響について報告しました。特に学生の流動性(Mobility)に着目して,留学の機会を失った学生や,留学先で研究と学習のアクセスを閉ざされた学生がいかにこの困難に向き合い克服しているかの考察が行われました。さらに対面での実施が通常とされてきた質的研究の困難さにも触れ,パンデミック下での海外在住留学生の困難と自己調整の姿をいきいきと描き出しました。

指定討論者の鈴木由美子教授は,広島大学附属中高等学の校長としての経験を踏まえ,教師教育と教育研究のあり方を提案しました。学校休業下でのオンライン学習の拡充とカリキュラム上の柔軟な対応などを紹介しつつ,この動向が各国の報告と重なるところが多いところを指摘しました。パンデミックを単なる一過性のものではなく,常に起きるものだと捉え,災害や緊急事態への対応を含んだ教師教育の必要性と,すべての子どもに学習権を保障する公教育の意義を今一度見つめなおすこと,そしてこれに関連した教育の平等性に関わる論点を提起しました。

Tinka Delakorda Kawashima氏は,出身地のスロベニアでのパンデミック下の状況を紹介しました。スロベニアでは早期にオンライン学習の環境が整えられ,教育実習ができなかった学生がポータルサイトで子どもと交流し学習支援が可能となる機会を開いていったことが紹介されました。広島大学での取組に触れながら,言語的・文化的に多様な子ども、障害児や社会経済的に不利に置かれた子どもに焦点をおいた教育の拡充の必要性を提起しました。

各報告と議論を通して,パンデミック下で各国の教師教育・高等教育機関が教育実践に向き合う時の共通の課題が浮かび上がり,さらにそれに対して多様な解決策が提案されてきたことが確認されました。EVRIもまたこのような国際的な動向を参照しつつ,ポスト・コロナの学校教育のあり方を提案してまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

第64回定例セミナー

「ポスト・コロナの学校教育(7)ポスト・コロナの学校教育に要請される数理的思考」

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2021年1⽉23⽇(土),第64回定例オンラインセミナー「ポスト・コロナの学校教育(7):ポスト・コロナの学校教育に要請される数理的思考」を開催しました。⼤学院⽣や学校教員など47名の皆様にご参加いただきました。

「ポスト・コロナの学校教育」セミナーシリーズ第7回,今回のテーマは数理的思考でした。新型コロナ禍をあえて教材としてみて,卒業後においても生きて働く能力や態度の形成を促すことは取り組まれてもよいでしょう。本報告を書いている時点(令和3年2月頭)でもこの感染症拡大は地球規模で収まりを見せていません。だからこそ,結末を知っている題材だけを取り上げて後世の者たちが教訓として学ぶだけではなく,「現象を理解しようと努め」「現象の展開を予測し」「個人レベル・集団レベルでできる裏付けのある対処は何かを問う」ことを当事者として行うことは,数理に関わる知識・技能を駆使することの意味と意義を知る絶好の機会と言えます。

このセミナーでは,数理的思考を次のように規定しました【指標等の意味や意義をある程度以上に利活用でき,判断の根拠にできること。】そして,このような思考力等を養う機関として学校は機能しているのか?という漠然とした問いにアプローチするために,現行の確率教育の刷新を図ろうとする石橋一昴氏(岡山大学)と,諸外国学校教育のパラダイム転換に関心のある早田透氏(鳴門教育大学)の二人を専門家として招きました。

同セミナーはオンライン開催であり,小山正孝教授,影山和也准教授の2名の主催者から今回セミナーの主旨と上記の問いの概説,ならびに日本学術会議による数学教育への「提言」が説明されました。次いで専門家からそれぞれの立場からの講演があり,フロアからの質問を糸口にして講演の理解を深めたり上記問いへの解答の可能性を考えたりしました。

石橋氏の講演では,医療検査の結果を確率的に理解することから話題を起こし(いわゆる精度の問題),その結果がメディアでは数理的とは言いがたい仕方で扱われている様に触れながら,ポスト・コロナにおいて我々が覚悟するべき事柄が次の二つにまとめられました:(i)適切とは言えない数学活用は増加しているがそれらを絶対視できないこと,(ii)メディア等で目にする数値やメッセージに批判的に対処すること。早田氏からは,学校にある制約を改めて問いながら,変わらず学校数学は重要でありながらもその枠組みを変えてみることを恐れない態度の大切さが求められました。したがって,我々は学校数学の限界に向き合うべきであるし,そのためには“学校外”では自然な活動(たとえばインターネット検索によって情報収集したり,その情報の信憑性を色々な仕方で疑ったりすること)にも取り組むべきであることが言われました。

講演後のフロアからは,本セミナーのテーマに沿った興味深い問いが出されました:ある都市の一斉検査は有効な仕方か,そして市民は数理的に考える場合,どう対処するべきか。数学科だけにとどまらない教科の形が問われているように感じられるが,教科の融合等はどのように考えたらよいか。前者の問いなどは典型的ですが,意思決定のためには数理的思考は大きく働くが,現実的に行動する場合には,勘案したほうがよい要因が多くあるためこれらを列挙し重みづけたりすることが求められることが確認されました。また教科の融合についても,やはり“学校内”に収まる限り,そこで得られる知識・技能,共に培う知恵すらも学校という場に根ざしてしまうので,意図的に融合・連携を図るにしても如何にして自分事として問題を仕立て直していくかが鍵になることが言われました。

現実的に我々が突きつけられ直面する問題はあまりに大きく,一人で対処するだけの能力を培うべきなのか,あるいはそれぞれの得意領域を磨いて分業して事に当たる術,すなわち問題解決のための広義のコミュニケーション能力をも育成の射程に入れねばならないのか,学校教育には常に転換が迫られています。これからの学校教育では,ポスト・コロナに関わらず「探究」は一つの鍵言葉ですが,ポスト・コロナだからこそ「探究」として具体に為すべき事や論点が見えやすくなったと言えるでしょう。これまで異領域とされてきた人たちが関わり合うことで新規の知恵が生まれることは,協同することの醍醐味であることが再認識されました。

詳細はこちらをご覧ください。

第66回定例セミナー

「広島叡智学園 未来創造科プロジェクト(3)―平和をいかに定義するか―」

2021年1月30日(土),定例オンラインセミナー講演会No.66「広島叡智学園HiGAの平和教育への挑戦(3)-「平和」をいかに定義するか-」を開催し,大学院生や学校教員など50名の皆様にご参加いただきました。

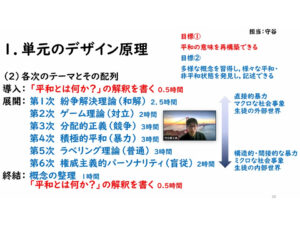

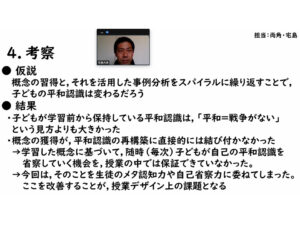

広島叡智学園プロジェクトシリーズでは,Peace Makerの育成をねらいとするGlobal Justiceの単元デザインと子どもの学びに注目し,ヒロシマ発・HiGA発の平和教育のあり方を提案しています。第3回の最終回は,Global Justiceの第2単元「概念プロジェクト-専門家の考えを学び,使いこなそう」(以下,本単元)の成果をめぐって意見交換を行いました。

第1パートでは,広島大学の草原和博教授が本プロジェクトの歴史的経緯を紹介するとともに,本単元のカリキュラム上の位置づけを解説しました。

第2パートでは,本プロジェクトを構想し実践した広島大学の大学院生が,本単元の指導を記録映像を交えて紹介しました。具体的には,①米国のIDMモデルを参照したカリキュラムデザイン,②直接的暴力から構造的・文化的暴力まで多様な非平和な状態を捉える社会諸科学の概念をベースとした単元構成,③概念を活用して,子どもの外部世界に広がる非日常的な非平和から子どもの生活に埋め込まれた日常的な非平和な構造までを順次捉えなおしていく単元展開,④概念と対応した社会現象をリアルに再現する教材の選定,⑤概念を適用した一次資料の読解,あるいは自己の評価・行動をめぐって意見表明する場面づくりなど,単元構成の基本原則が語られました。

第3パートでは,学習成果物を手がかりとして,概念を活用した「平和」の意味の捉えなおしの実態について報告が行われました。分析結果を踏まえて,両者の関係は必ずし単線的の進行するわけではなく,概念学習を契機に平和観の省察を促進させることは容易ではないこと,また,平和は「どれも大切」といった相対化志向や「平和なんてムリ」いった諦観志向も確認できることが報告されました。

第4パートでは,広島県立広島叡智中高等学校の徳田敬氏と草原が1年間の協働実践を振り返りました。徳田氏は,今回のデータには必ずしも表れていないが,子どもには普段の学校生活の中で概念に影響を受けた発言や行動が認められること,直ぐには言語化できないが平和をめぐる深い思索と逡巡の跡が認められること,平和というテーマを継続的螺旋的に学ぶ機会を作っていく必要性などが報告されました。最後に原爆文学を研究する川口隆行教授と教育哲学を専門とする丸山恭司教授よりコメントをいただきました。参加者との質疑を通して,教育のもたらす意味を,学校の各教科の時間内だけでみとることの限界,そして生活や社会との関わりの中で学校での学びをいかに意味づけ,活かしているかを捉えていく可能性が確認されました。

本セミナーは,平和教育を共通テーマに異なる分野の専門家が語り合い,記憶と表象の視点から平和教育の新たな展開を考える貴重な機会となりました。3回のシリーズを通してご参加いただいた方々に御礼を申し上げます。

詳細はこちらをご覧ください。

第68回定例セミナー

「主権者教育の改革を考える(4):評価と試験」

「主権者教育を考える」シリーズは,科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「オーストリア政治教育の挑戦-教室空間で政治問題をいかに教えるか-」)の成果発信と実践者との対話を目的としています。本科研では,草原和博教授を代表者に,日本体育大学の池野範男氏,広島大学の川口広美准教授,渡邉巧准教授,金鍾成助教助教を研究分担者として,オーストリアのグラーツ大学およびウィーン大学の研究者と共同研究を進めてきました。文部科学省の調査によると,多くの学校で主権者教育は実施されていると報告されてはいるものの,その内容は選挙制度の理解や模擬選挙の体験に留まり,子どもがナマの社会の論点や課題にふれる機会は稀です。そこで16歳から選挙権を付与し,学校のなかで社会の論点や課題を積極的に扱ってきたオーストリアの取組に注目し,主権者教育の「実質化」,そして社会科教育の「再政治化」のための戦略を考察していきます。

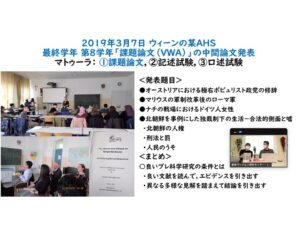

主権者教育の「評価」に焦点化する本シリーズの第4回目は,2021年2月6日(土)に第68回のEVRI定例セミナーとして開催しました。大学院生や学校教員など47名の皆様にご参加いただきました。特に今回は,オーストリアを中心とする欧州の教育事情に詳しく,『変動する大学入試ー資格か選抜か、ヨーロッパと日本』を出版されたばかりの伊藤実歩子氏(立教大学)をお招きし,「オーストリアのマトゥーラ改革と 歴史・社会・政治科の評価」についてご講演をいただきました。

伊藤氏のお話では,①オーストリアでは2000年代にはPISAショックに由来する教育改革が加速した,マトゥーラ(中等教育資格修了試験)の改革もその流れに位置づくこと,②マトゥーラは,学校単位で実施される課題論文と,同一日時同一内容で試験される記述試験(外・数・独),そして口述試験の3本柱があること,③記述試験が統一化・中央化される一方で,コンピテンシーと高大接続を意識した課題論文が必修化され,伝統的な口述試験が残るという対照的な動きが見られること,④口述試験は,各教科の内容と方法の組み合わせで作成され,事前に準備された問題からランダムに出題されること(教育的な介入や配慮の余地が低減したこと),⑤都市部でのマトゥーラの大衆化が進んでいること,などが報告されました。

同発表に対して,指定討論者の池野範男氏,川口広美准教授,渡邉巧准教授,金鍾成助教より多面的な質問が提起されました。具体的には,マトゥーラにおいて期待されている(日本とは異なる)「公正さ」とは何か,記述試験の内容にオーストリアの標準的な政治規範や民族性が投影されることはないのか(移民等のオーストリア化の装置になってはいないか),立ち振る舞いや言葉使いを含みこむ口述試験は階級の再生産につながらないのか,マトゥーラの評価方法が3つに分かれたことの意味とは何か,などの論点をめぐって意見が交わされました。

最後に司会の草原教授より,東アジアと欧州の試験をとりまく制度的文脈の違い,中等教育資格試験だからこそ評価主体としての教師への信頼とそれを裏付ける専門性と自律性が依然として残っていること,また資格試験ゆえに問題がプールされ,それを社会の誰もが参照できるシステムが構築されていることの意味についてコメントがありました。

報告者と指定討論者との対話を通して,市民性を多面的なアプローチで評価していくことの意義が確認されました。本シリーズでは,引き続き「日本の主権者教育の改革を考える」指針を考えてまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

第70回定例セミナー

「ポスト・コロナの学校教育(8)多様なニーズのある子どもを支える人々を孤立させない支援ネットワークの在り方」

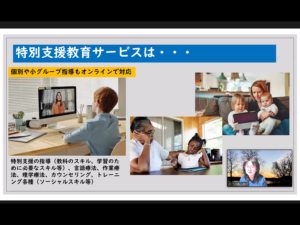

2021年2月13日(土)、第70回定例オンラインセミナー「ポスト・コロナの学校教育(8)多様なニーズのある子どもを支える人々を孤立させない支援ネットワークの在り方」を111名の参加をもって実施することができました。

ポスト・コロナの学校教育シリーズの第8回目となる今回のセミナーは、それでは多様なニーズのある子どもを支える側をどう支えていくのかを考える契機とするために、長年米国ニューヨーク州でスクールサイコロジストとして活躍されているバーンズ亀山静子氏、東京都議会議員で保護者でもある龍円愛梨氏、日本の特別支援教育施策に重要な提言をし続けてきたLITALICOの野口晃菜氏の3名の立場の異なるシンポジストにご登壇いただきました。まず、松宮奈賀子准教授・川合紀宗教授から全体の趣旨説明等を行った後、シンポジストからは、それぞれの立場で「支える側を支える」ために実施してきたこと、今後実施していくことについて話題提供いただきました。

続けて川合教授が指定討論者となり、会場からの質問やコメントも一部紹介しつつ議論に移りました。3名のシンポジストとの話題提供から、①すでに支援者側には十分な支援スキルはあるものの、テクノロジー等が使いこなせていないため、そのスキルが子供に対して十分に発揮できていない状況への支援、②多忙のため十分に支援に集中できる時間が取れない支援者に対する時間的節約の側面からの支援、③支援者がスキルアップできるための支援、④地域のリソースの活用など、連携を促進していくための支援、の4つが主な「支援者を支えるために必要な考えるべき側面」として浮かび上がってきました。

最後にまとめとして、①特別支援教育が必要な幼児児童生徒も今後減少していく中で、支援者の増加が見込めなくなる可能性がある中、どのようにテクノロジーと賢く共存していくか、②研修や連携等を通して支援者がつながり合い、十分に知識と技術を兼ね備えたという自信をもって指導支援できるようなサポート体制をどのように作っていくか、③民間とつながり、有効活用することで支援者が支援に集中できる環境をコストエフェクティブ実施していくための体制をどのように作っていくか、の3点についてさらに掘り下げて検討していくことの必要性が提起されました。

詳細はこちらをご覧ください。

第72回定例セミナー

「ポストコロナの学校教育(9)ポストコロナ社会における「プラクティス」と遠隔教育 :「3実(実技・実習・実演)」の視点から」

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2021年3月6日(土)に,第72回定例オンラインセミナー「ポストコロナの学校教育(9)」として「ポストコロナ社会における「プラクティス」と遠隔教育」:「三実(実技・実習・実演)の視点から」を開催しました。

井戸川教授と岩田准教授が司会を務め,話題提供は以下の3名から行われました。まず(1)八木健太郎氏(広島大学,造形芸術教育)から「遠隔授業による美術/デザイン教育」というテーマで,(2)住岡健太氏・Mary Popeo氏 (NPO法人 Peace Culture Village)・松本幸市氏(一般社団法人まなびのみなと/PCV,木江宿庭火)からは「オンラインツアーで広がる自己探求学習の可能性」について,そして(3)高旗健次氏(広島大学・広島大学附属幼稚園長)からは「遠隔での実践指導―幼稚園での取り組みと大学での音楽実技指導の事例―」について,お話しいただきました。指定討論では,高田宏准教授(広島大学・人間生活教育)に「家庭科住生活分野の実習指導者の立場から」コメントいただき,学ぶ側への配慮と技術的可能性の2つの論点から討論を行いました。井戸川のコーディネートのもと,参加者からの質疑にも応えながら議論を深めることができました。当日のオンライン参加者は約40名となりました。

今回のセミナーでは,「ポストコロナ社会に向けて,「三実(実技・実習・実演)」のような特質を持つ教科は,いかにして子どもの学びを保障すべきなのか」をめぐって,多様な専門職の方々と理論や実践事例を共有することができました。今回が「ポストコロナの学校教育」シリーズの最終会となりましたが,EVRIでは,次年度以降もこの問題を追究してまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

Educational Vision Research Institute(EVRI) Forum No.21/The third JERASS-ISSA International Forum

How can social studies contribute to achieving Sustainable Development Goals?: Focus on SDG3―Teaching and Learning of “Health and Disease”

2021年1月24日(日)に「全国社会科教育学会ISSA連携フォーラム」が開かれました。教育ヴィジョン研究センターとの共催で行われた本フォーラムでは、「How can social studies contribute to achieving Sustainable Development Goals?: Focus on SDG3: Teaching and Learning of “Health and Disease”( SDGsの達成に、社会科はどのように貢献することができるか-SDG3「健康と疾病」の指導と学習に焦点を当てて-)」というテーマに基づき、議論がなされました。

フォーラムのテーマ「SDGsの達成に、社会科はどのように貢献することができるか」を議論すべく、フォーラムの企画者である吉水裕也氏(兵庫教育大学)、阪上弘彬氏(兵庫教育大学)より、日本とシンガポールから二人のパネリストが招聘されました。一人目のパネリストは、井田仁康氏(筑波大学)です。地理教育およびESDを専門とする井田氏は「How to Protect Yourself from Disasters: The Role of Social Studies with collaboration in Asia(災害から自らを守る方法―アジアと協同した社会科の役割)」と題して、日本の社会科における防災教育の状況を紹介しつつ、アジア諸国との連携のあり方を提案しました。二人目のパネリストは、Chew-Hung CHANG氏(National Institute of Education, Nanyang Technological University)です。地理教育および気候変動(教育)の専門家であるChang氏からは「What does future-ready social studies education look like? Insights from teaching and learning geography(将来に備える社会科教育とはどのようなものか?地理の指導と学習から得られる見識)」という題目の発表で、社会の変化、OECD2030、地理教育の動向、気候変動など、グローバルな視点から持続可能な社会に向けての社会科(地理)のあり方が主張されました。

日本国内外から約50名(パネリストなど運営者を含めると約60名)の参加者を得て、限られた時間ながらも積極的な質疑応答がなされました。金鍾成助教、坪田益美氏(東北学院大学)、川口広美准教授のファシリテーションのもとで、(1)持続可能な開発のための教育(ESD)に取り組む際の社会科や地理の強み、(2)社会科において健康や幸福を確保・促進する方法、(3)学習方法論、(4)日本における教員養成・研修の制度についての議論を深めることができました。

全体を通して90分という短い時間ではありましたが、本テーマを介して、(1)SDGsあるいは持続可能な社会に関する学習の事例、(2)社会科・地理の役割、(3)教師(教育)の役割の重要性の再確認、について議論や情報の共有ができました。COVID-19により対面で本フォーラムを実施することは断念しましたが、オンラインで開催されたために国外の研究者が参加できた点は、本フォーラムにとってプラスの影響であったといえます。

詳細はこちらをご覧ください。

2020 East Asian Social Studies Symposium 1 / Educational Vision Research Institute(EVRI) Forum No.22

(2020年度東アジア社会科教育シンポジウム(第1部)/ 研究拠点創成フォーラムNo.22)

Teaching World War II in Asia―History Education and Historical Reconciliation―

アジアの第二次世界大戦を教える―歴史教育と歴史和解―

2021年2月27日(土)の午前10時から12時(日本時間)にかけて、研究拠点創成フォーラムNo.22「2020年度東アジア社会科教育シンポジウム(第1部):アジアの第二次世界大戦を教える―歴史教育と歴史和解―」が開催されました。金鍾成助教が代表者を務める科学研究費助成事業(若手研究_19K14238)「他国の語りに開かれた教育観を育成する社会科教員養成のデザインベースド・リサーチ」のプロジェクトであり、広島大学教育ヴィジョン研究センター (EVRI)、International Social Studies Association (ISSA)、全国社会科教育学会、韓国社会教科教育学会が共催した本シンポジウムには、世界各地から50名の皆様にご参加いただきました。

金助教の趣旨説明では、第二次世界大戦の「何を」「どのように」記憶するか、またそれは「なぜか」という問いが現在の東アジアの緊張関係を理解する上で避けて通れない問題であることが指摘されました。第二次世界大戦を取り巻く記憶の競争のなかで「歴史教育は何ができるか」を考えるために、日本、韓国、台湾の専門家と話し合う時間を設けたフォーラムであるとの趣旨説明され、討論のファシリテーターと討論者が紹介されました。

Terrie Epstein氏のファシリテーションのもとで、日本の事例を川口広美准教授が、韓国の事例を金助教が、台湾の事例をYu-Han Hung氏が紹介してくださいました。各討論者は、以下の三つの問いに対する各国の状況を話し、各国の状況を比較・検討しました。

・あなたの国の第二次世界大戦に対する主なナラティブは何か。それは、今日の東アジアの緊張関係とどのようにつながっているか。

・あなたの国では、第二次世界大戦がどのように教えられているか。

・歴史和解のために第二次世界大戦を教える場合、直面しうる問題とは何か。それをどのように乗り越えることができるか。

討論が進むにつれて、第二次世界大戦の記憶と各国のアイデンティティの問題、歴史教育における感情の捉え方、学校歴史と学校の外の歴史の関係、歴史と政治の関係など論点が浮き彫りになりました。複数の参加者からも各国の歴史教育の現状や歴史和解のための新たな取り組みに関する質問や学校歴史の役割の捉え直しの必要性など、討論者の議論を深める質問をいただきました。

EVRIは、今後も本シンポジウムのような国家を超えて記憶とその教育に関して語り合える公共圏を創造し、歴史和解を追求する平和・市民性教育ユニットの拠点形成を目指します。

詳細はこちらをご覧ください。

2021年2月27日(土)の午後2時から4時(日本時間)にかけて、研究拠点創成フォーラムNo.23「2020年度東アジア社会科教育シンポジウム(第2部):他者の語りに開かれた社会科教員養成のデザインリサーチ―国の言説を乗り越える相互理解を目指して―」が開催されました。金鍾成助教が代表者を務める科学研究費助成事業(若手研究_19K14238)「他国の語りに開かれた教育観を育成する社会科教員養成のデザインベースド・リサーチ」のプロジェクトであり、広島大学教育ヴィジョン研究センター (EVRI)、International Social Studies Association (ISSA)、全国社会科教育学会、韓国社会教科教育学会が共催した本シンポジウムには、日本と韓国から34名の皆様にご参加いただきました。 司会の川口広美准教授は、2020年度東アジア社会科教育シンポジウム(第1部)で議論された歴史和解のための歴史教育を言及し、第2部ではそのような教員をどのように育成することができるかを議論すると説明しました。その後、話題提供者の金助教、日本側の指定討論者の藤原孝章氏、韓国側の指定討論者の李貞姫氏、通訳の車・ボウン氏が紹介されました。 金助教は、ご自身で日本と韓国を行き来しながら授業実践を行った日韓の社会科教員志望学生による「より良いヒロシマ教科書」プロジェクトと、そのプロジェクトの中での参加者の学びを発表しました。プロジェクトにおいて、韓国の参加者は、ヒロシマに原爆が投下されるまでの経緯を重視する「歴史教科書」を作り、それに対して日本の参加者は、ヒロシマに落とされた原爆の悲劇とそこからのヒロシマの平和への活動を重視する「地域教科書」を作りました。互いに「より良いヒロシマ教科書」を提案し合うなかで、合意と非合意を繰り返しながらも、両国の参加者は、自身の既存の考えに対するメタ認知、相互理解をともに追求する他者の存在の実感、構築主義に基づく歴史教育の可能性と必要性の発見という学びを得たと報告しました。 藤原孝章氏と李貞姫氏は、金助教の実践を「国民」と「市民」の関係を捉え直す社会科教育および国際理解教育の新たな試みとして評価しました。一方、先行研究との相違点を明確にする必要性、「より良いヒロシマ教科書」に対する前提を揃える必要性、参加者の感情的な反応に対する取扱いの問題、安全な公共圏づくりの方略といった多様な観点からのコメントをいただきました。なお、両国の参加者からも、日本と韓国といった国家単位でプロジェクトを行うことの長所と短所を考える必要性などのコメントをいただきました。 EVRIは、今後も本シンポジウムのような国家を超えて記憶とその教育に関して語り合える公共圏を創造し、歴史和解を追求する平和・市民性教育ユニットの拠点形成を目指します。 詳細はこちらをご覧ください。

2020 East Asian Social Studies Symposium 2 / Educational Vision Research Institute(EVRI) Forum No.23

(2020年度東アジア社会科教育シンポジウム(第2部)/ 研究拠点創成フォーラムNo.23)

타자의 이야기에 열려 있는 사회과교원양성의 디자인리서치-국가의 담론을 넘어선 상호이해의 추구-

他者の語りに開かれた社会科教員養成のデザインリサーチ―国の言説を乗り越える相互理解を目指して―

「主権者教育を考える」シリーズは,科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「オーストリア政治教育の挑戦-教室空間で政治問題をいかに教えるか-」)の成果発信と実践者との対話を目的としています。 川口准教授と草原教授の報告によると,①ボローニャプロセスの一環で欧州高等教育圏では大学の単位互換化が進んでいること,②並行して高等教育と教師教育の改革を通して欧州市民を育てる動きが活発化しており,オーストリアもそれに漏れないこと,③その結果,初等中等教育の歴史教育はナショナルな歴史を教えるだけではない,歴史に埋め込まれた現代的課題を,または欧州の文脈に埋め込まれた各国の政治的・社会的課題を探究させる歴史教育が期待されるようになったこと,④この動きは歴史と公民を統合して教える「CHE教師」「CDE教科」という概念に結実したこと,⑤各国の教育課程をCHE教科化するには制度的制約が大きいため,各大学ではCHE教師を養成し輩出することで,歴史系教科の実質的なCHE教科化を図っていること,⑥そのためにグラーツ大学の歴史教師の養成課程は,国際化,欧州化,市民教育化の方向で改革されてきたこと,などが報告されまし た。 最後に司会の金准教授が,ご自身の博士論文研究で直面した課題に言及されました。すなわち,アジア各国の異なる支配的な歴史言説と対話しつつ,子どもが歴史の語りをつくっていける教師を育てることが急務だが,それは決して容易ではないこと,またアジア各国で歴史教育のあり方をめぐって議論していくためにも,研究者の間で共通の言語(概念)をもつことが大切なことが確認されました。本シリーズでは,引き続き欧州・オーストリアの政治教育の動向を手がかりにして,「日本の主権者教育の改革を考える」視点を提供してまいります。 詳細はこちらをご覧ください。 広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,平和・市民性教育ユニットの活動の一環として,2021年5月30日(日)に,第78回定例オンラインセミナー「これからの平和教育を考える(1)-平和教育者アーカイブ構築の意義と可能性-」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に136名の皆様にご参加いただきました。 「これからの平和教育を考える」シリーズは,PELSTE(平和教育・授業研究国際セミナー)や広島叡智学園との共同研究プロジェクトといった,これまでEVRIで取り組んできた平和教育の実践と研究を,より総合的に展開していくために考えられたシリーズです。 シリーズ第1回となる本セミナーでは, EVRIが取り組んでいる,広島の平和教育者のオーラルヒストリーをまとめた動画作成の意義と可能性に関して,動画作成に協力して頂いた平和教育者をお招きして,それぞれの立場から具体的な報告が行われました。 はじめに,司会の川口隆行教授(広島大学)より,本セミナーの趣旨が説明されました。社会におけるアーカイブのもつ意義,平和教育者(教師教育)におけるアーカイブのもつ意義に触れながら,特に新しい知を作り上げるアーカイブの創造的機能を考える必要性について,セミナーの参加者全体で確認されました。 次に,草原和博教授(広島大学),宮本勇一助教(広島大学),小松真理子さん(広島大学大学院・博士課程後期)から「なぜアーカイブをつくったのか」と題して発表が行われました。草原教授からは,アーカイブ作成に至る経緯の説明があり,さらに今後の方向性として,多様性が担保されたアーカイブのデザイン,広島の平和教育の歴史的見取り図の作成,アーカイブを利用した新しい平和教育の提案が示されました。小松さんからは,取材対象や質問項目の選定で考えた問題,取材時における「聞き手」としての役割の難しさや葛藤について報告がありました。宮本助教からは,動画編集者としてコンセプトの限定化や技術的な限界と向き合った経験,そこから考えるアーカイブの活用可能性と持続可能性について報告がありました。 次に,動画作成に協力してくださった森下弘氏(元広島県立高校教諭),多賀俊介氏(廣島ヒロシマ広島を歩いて考える会・元私立中高教諭),野元祥太郎氏(小学校教諭)の3名の先生方に「どうアーカイブをうけとめたのか」についてお考えを語っていただきました。まず,それぞれの方に自分の動画についての感想や意見を確認し,さらにはお互いの動画を視聴しての気づきなどを自由に語っていただきました。公開された動画を通して,自分の教育活動を改めて振り返ることができたこと,三人の動画を見ることで自分の教育活動の歴史的位置を知ることができたことなどが話題となりました。また,三人の動画や解説動画で詳しく触れることができなかった話題,特に九〇年代後半の平和教育の動向についても話題になりました。 以上の発表を受けて,指定討論者の川口広美准教授(広島大学)からは,平和教育アーカイブを利用した教師教育の可能性について,金鍾成准教授(広島大学)からは,今後の平和教育・実践研究の体系化におけるアーカイブの果たす意義について,それぞれ問題提起がなされました。 また,ウェビナーのQ&A機能を活用して行われた質疑応答では,「動画の解説もバージョンアップする必要があるのではないか」「アーカイブをオンラインで公開する際の問題はないのか」といった質問や「教育現場における平和教育実践の継承のために,動画をうまく活用できるのではないか」「動画編集される過程で切り落とされざるを得なかった要素について,他のメディア(Webサイト等)を用いてスピンオフ的な情報として配置してアクセス可能にしてはどうか」といった意見も出されました。平和教育者のアーカイブ構築に向けて,具体的にどのようなことを考えて行けば良いのか,参加者全体で理解が深まりました。 今後もEVRIでは「平和・市民性教育ユニット」ユニットを中心に,平和教育の実践と研究のあり方について引き続き検討してまいります。 詳細はこちらをご覧ください。第75回定例オンラインセミナー「主権者教育の改革を考える(5)―歴史・政治教育の教師をいかに育てるか-」

Ⅱ.アンケートにご協力ください

第78回定例オンラインセミナー「これからの平和教育を考える(1)-平和教育者アーカイブ構築の意義と可能性-」

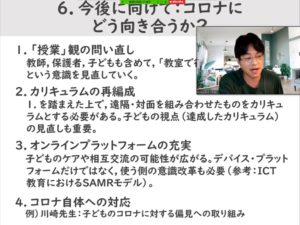

はじめに,草原和博教授(広島大学)より,本セミナーの趣旨が説明されました。草原教授からは,過去1年間のEVRIの取組を振り返り,「第3フェーズ」の「第1回」の位置づけを述べると同時に,一定間隔でセミナーを開催することでポストコロナの学校教育を定点観測していく構想が示されました。さらに,教育関係者の間で,「コロナ」によって学校教育は変わったのか,変わっていないのか,変わる契機となるのかについての認知面での対立が生じているという見立てが提起され,学校教育の動向を継続的に検討していく必要性が提起されました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想します。

① 大学という場に,多様なアクターが学校教育のリデザインを議論する場を,またそれを実際に実践に移していく場を構築すること。② ①の場を,教員の自主的な研修機会として活用できるしくみをつくること。とくに教員が,大学等が提供する研修の場を積極的に活用できるしくみをつくること。

今後もEVRIでは,引き続き,学校教育のリデザインを通して,教育そのもののあり方を検討してまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

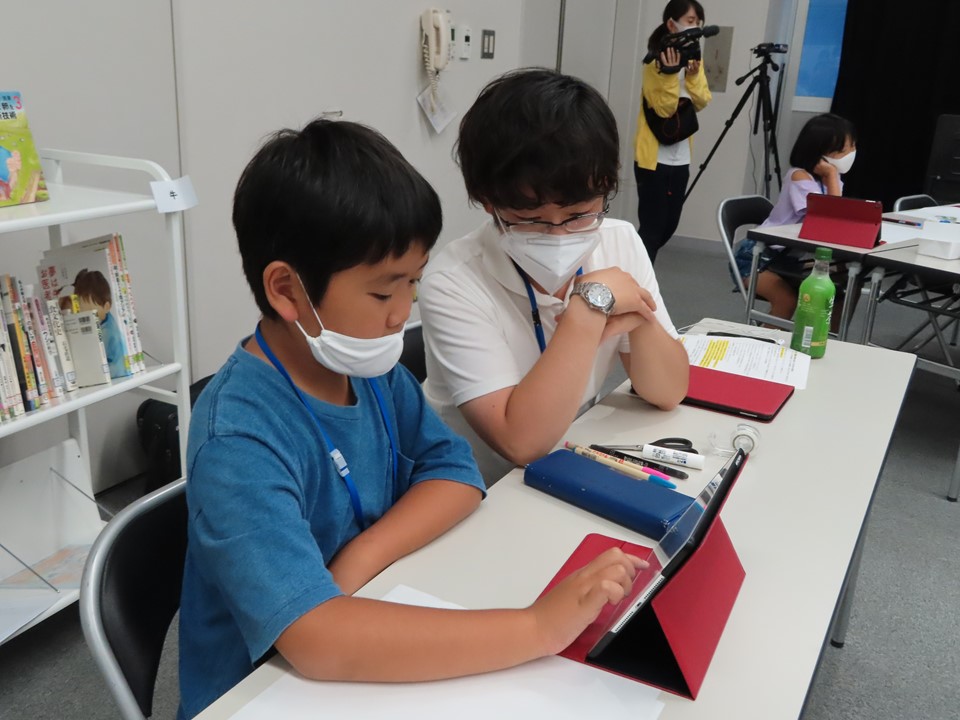

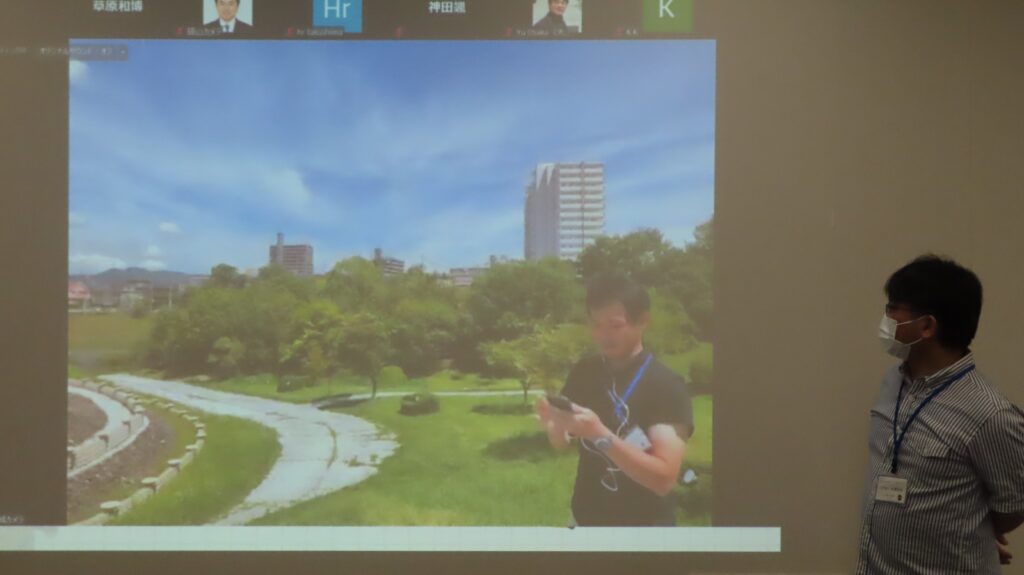

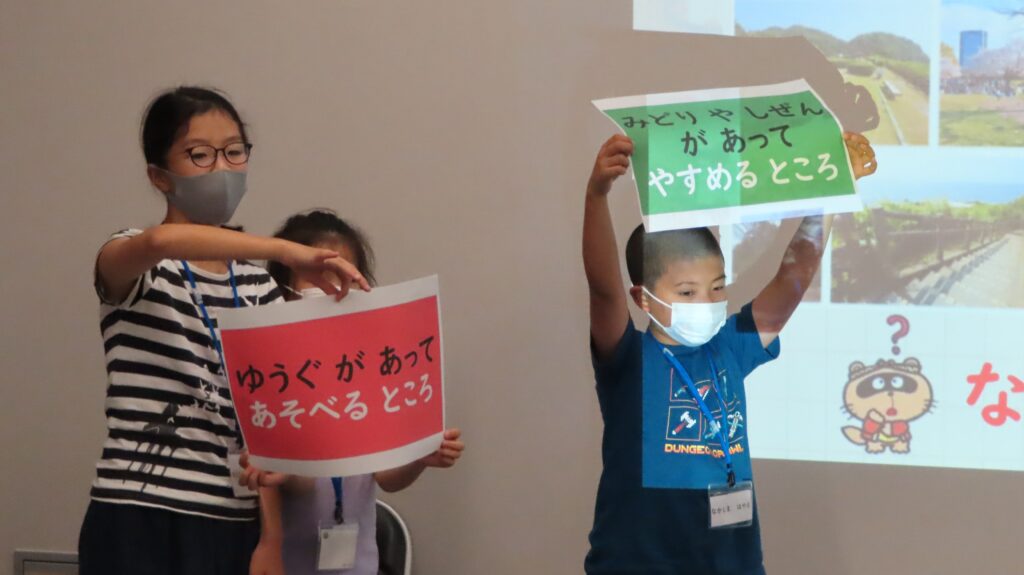

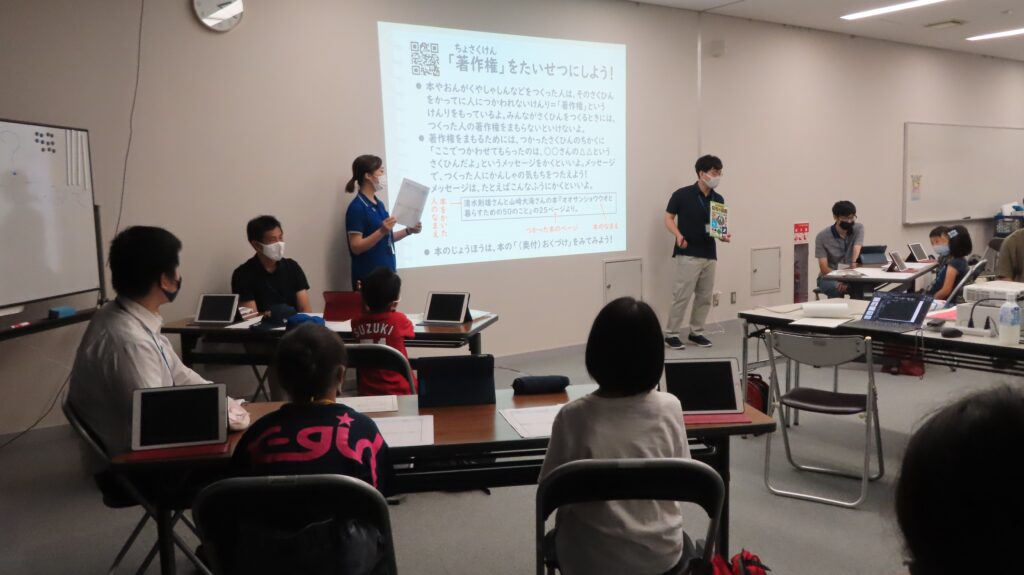

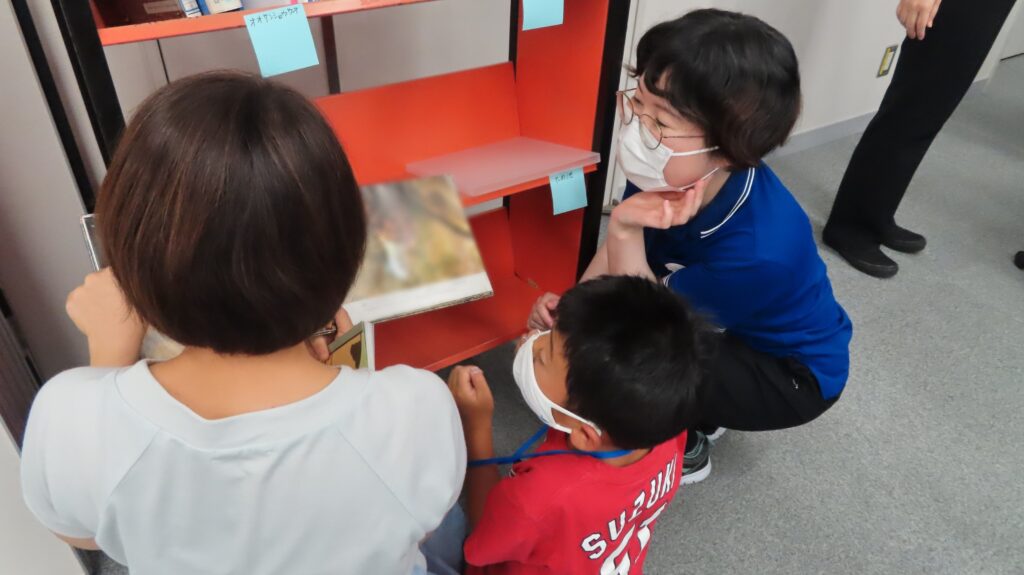

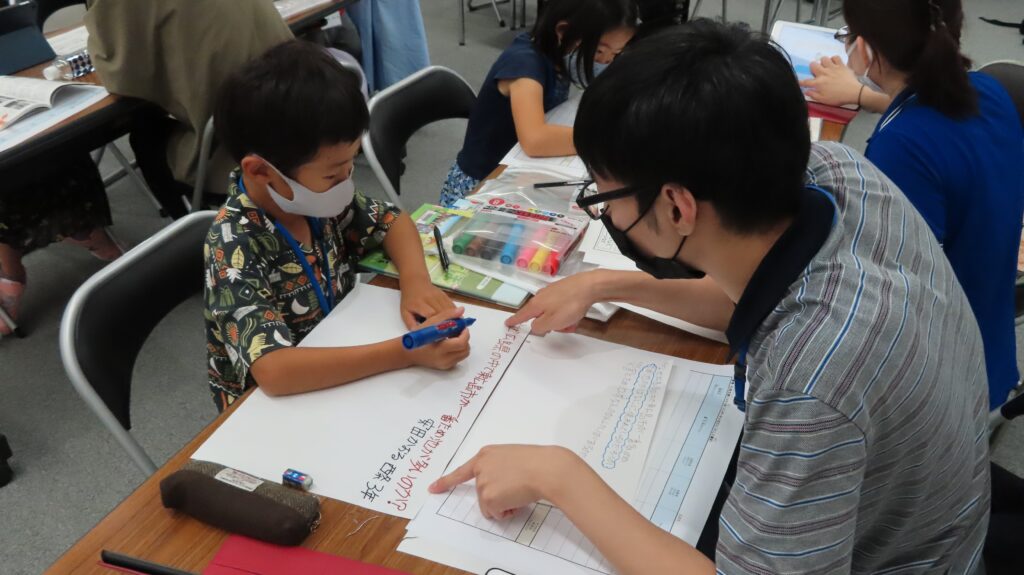

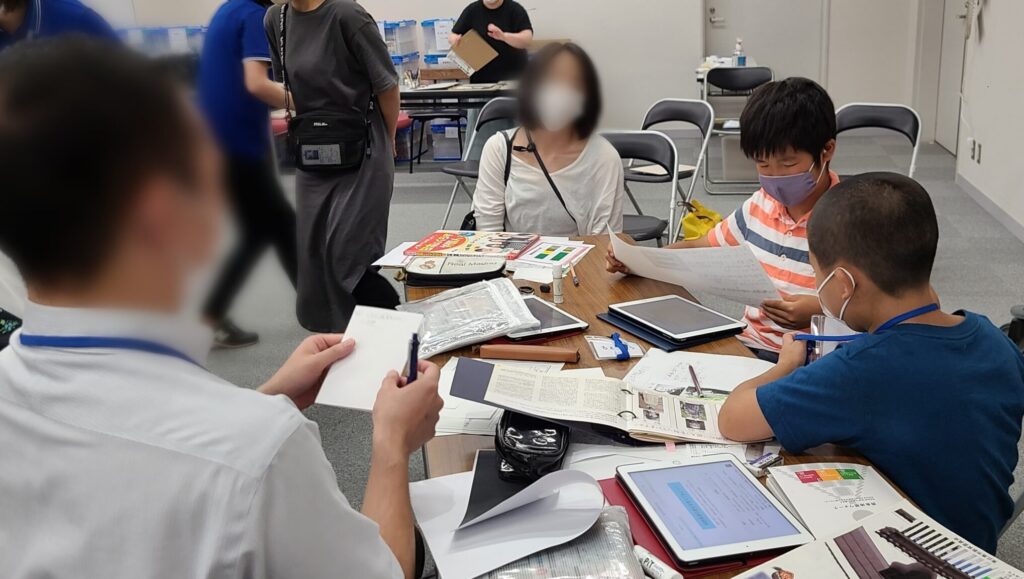

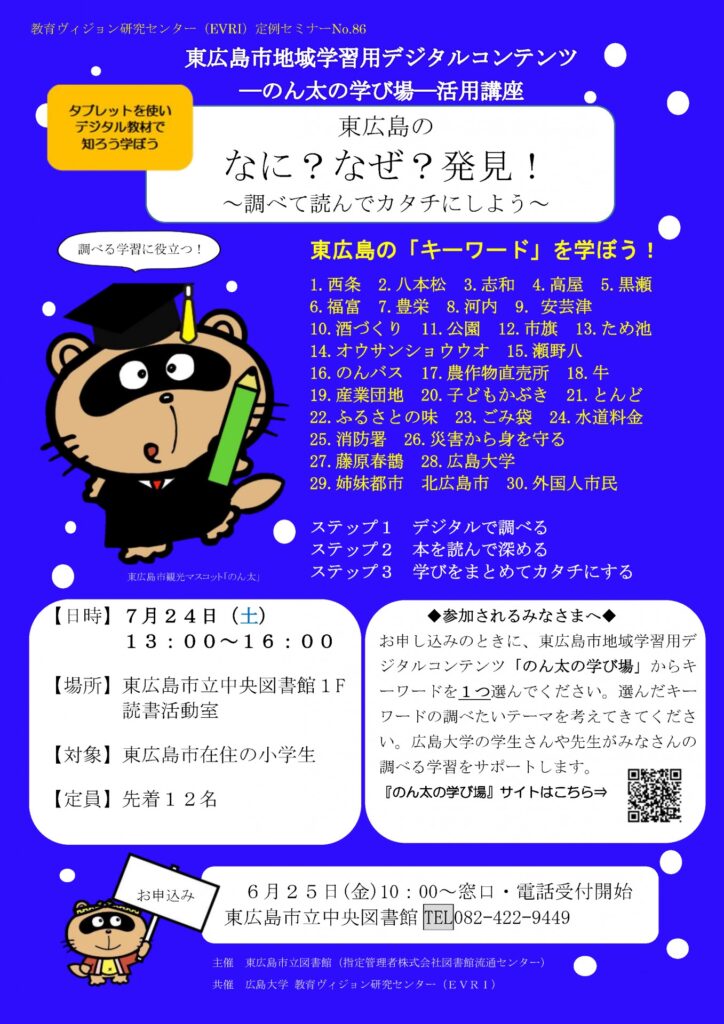

2021年7月24日(土)に,第86回定例セミナー「東広島市地域学習用デジタルコンテンツ-のん太の学び場-活用講座」を東広島市立中央図書館1階読書活動室で実施しました。市内の小学生12名がタブレット端末を使って「のん太の学び場」での学習に挑戦し,本学学生・大学院生6名が学習支援をつとめました。

13時から16時までの3時間を三分割して進行しました。進行は草原和博教授と大坂遊教育研究推進員が務めました。

1時間目は,デジタルコンテンツに実装されている30のキーワードを確認するとともに,「のん太の学び場」で何が・どのように学べるかを実体験的に学習しました。この日は,キーワード「公園」を事例に,「公園ってどんなところだろう?」という問いを子どもと一緒に考えました。大学生・大学院生たちが鏡山公園や三ツ城近隣公園からビデオ会議システムで現地中継を行い,子どもたちからの疑問に答えていくなかで,子どもたちは「自然があって休めるところ」「大切なものを残すところ」といった,遊ぶ場所以外の公園の機能に気づいていきました。

2時間目は「のん太の学び場」を使って調べ活動を展開しました。当日は30のキーワードのうち「オオサンショウウオ」「市旗」「ため池」「とんど」「酒づくり」「外国人市民」に関心を寄せる児童が集まり,各自が立てた問いを追究していきました。今年は,図書館スタッフの方から資料の引用・出典表記の方法についてもお話があり,子どもたちに著作権を守ることの大切さも学んでもらいました。また,図書館にご用意いただいた参考図書は,調べ学習に大いに役立てることができました。参加した児童は,A3用紙にインターネットや参考図書を読んで分かったことを書き出したり,資料を引用して貼り付けたりしていました。この指導には大学生・大学院生と図書館スタッフが共同してあたりました。

3時間目は「のん太の学び場」の調べ活動の成果発表を行いました。最初に児童がペアで成果を報告し合い,次に大学生・大学院生がそれぞれの作品の特徴や良さを全体に向けて紹介しました。最後に草原センター長が短評を述べ,受講証を手渡しました。また図書館長が講評しました。館長は,このようなイベントをきっかけにぜひ積極的に図書館に足を運んでほしいと呼びかけていました。

東広島市立図書館と連携した「のん太の学び場」活用講座は今年度で3回目を迎え,子どもたちの考えた問いの質も高くなり,講座の時間中に作品を完成させることができないケースが増えてきました。でも,夏休みはまだ始まったばかりです。子どもたちには,自分が見つけた鋭く深い問いの答えを,図書館や自分の足で時間をかけて見つけ出してほしいですね。

「のん太の学び場」は,「資料(ウェブや本)と現場を往還する学び」をコンセプトに,東広島市立図書館からEVRIが委託を受けて開発した東広島市地域学習用デジタルコンテンツです。「のん太の学び場」開発の経緯や活用実績については,EVRIのプロジェクトページでご紹介しています。

東広島市地域学習用デジタルコンテンツ(通称:のん太の学び場)のプロジェクトページはこちら(バナーをクリック)

*第86回定例セミナーの告知ポスターはコチラです。

|

本イベントに関するご意見・ご感想がございましたら、

下記フォームよりご共有ください。

※イベント一覧に戻るには、画像をクリックしてください。

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2021年8月29日(日)に,第87回定例オンラインセミナー「主権者教育の改革を考える(6)-オーストリアの歴史・社会・政治科の教員との対話-」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に54名の皆様にご参加いただきました。

「主権者教育の改革を考える」シリーズは,科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「オーストリア政治教育の挑戦-教室空間で政治問題をいかに教えるか-」)の成果発信と実践者との対話を目的としています。本科研では,草原和博教授を代表者に,日本体育大学の池野範男氏,広島大学の川口広美准教授,渡邉巧准教授,金鍾成准教授が研究分担者として連携し,オーストリアのグラーツ大学およびウィーン大学の研究者と共同研究を進めてきました。16歳から選挙権を付与し,学校のなかで社会の論点や課題を積極的に扱ってきたオーストリアの取組を手がかりに,主権者教育の「実質化」,そして社会科教育の「再政治化」にむけた戦略を考察してきました。

シリーズ第6回となる本セミナーでは,実践者の教育観とカリキュラムデザインに注目します。これまでは研究の「対象者」として語られてきたオーストリアの「歴史・社会・政治科」の教師が,実践の「主体」として,自らの声で自らの教育観を語る場として企画されました。

はじめに,Ecker, Alois 氏(ウィーン大学)より,基調報告としてオーストリアの教育改革の動向が概説されました。オーストリアの歴史教育は,ファシズムへの反省を踏まえ,歴史教育と市民教育を切り離すことなく接続させ,過去と現在の関係を重視し,「歴史的思考」と「批判的で責任感のある市民性」を一体的に育成してきたところに特質があることを述べました。

続いて,Zapusek, Bernhard氏,Lang, Thomas氏,Buchegger, Karin氏より,それぞれの先生方にとっての「良き市民」「良き学校」「良き授業」について報告が行われました。Zapusek先生は,子どもが学校や授業で民主主義を肌で感じる機会を作ることを大事にしていること,とりわけ支配の構造を見抜き,疑うことができる資質の大切さを語りました。Lang氏は,メディアを読み解き,批判的かつ反省的な意見を形成する意義を主張するとともに,「スペイン風邪」と「covid-19」のパンデミックを比較した自らの実践を紹介しました。Buchegger氏は,人道,連帯,寛容,平和,正義,その他の民主的価値の重要性と説きました。とくに概念や史料を扱うこと,これらの諸価値は,個々の教科に限られず教科横断的に学校生活全体で育まれていることを強調しました。

以上の発表を受けて,2名の研究者よりコメントが寄せられました。 Marschnig, Georg氏(グラーツ大学)は,まずオーストリアの「歴史・社会・政治科」の特質として,①主体志向,②ソース志向,③コンピテンス志向,④政治教育の4点を提示しました。それを踏まえ,最年長のZapusek氏を,論争を通して子どもを成熟させようとするコンピテンス志向の先駆的な実践者として評価するとともに, Lang氏の実践をソース志向の典型として,またBuchegger氏を学習者の主体性=子どもを尊重した実践者として位置付けました。

近藤孝弘氏(早稲田大学)は,日本で社会科教員の養成に従事している研究者の立場から,3人の教育観に強い共感を示されました。一方で,必ずしも3人の実践を安易に日本に転移させる議論には与しないこと,むしろオーストリアでこのような自由な教育が実践できる状況が構築されてきた歴史的経緯こそ問われるべきであり,日本においても政治教育に関するコンセンサスを時間をかけて形成していく可能性を提起しました。

終わりに,池野範男氏(日本体育大学)より,本日の議論のまとめが行われました。3人の教師の語りには,民主主義を重視し,歴史上のテーマを取り上げながらも,過去と現在の対話を通して,共同で意見形成し、決定し、遂行し、結果を判断していくという点で共通の構造が認められると指摘しました。また,その構造に,日本の社会科教育は学ぶことができると示唆しました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想してします。

以下の2点を支援する法・制度を整備していくこと

①学校内での政治的対話を期待し・許容する,学校外の規範・システムを構築する。

②学校外の様々な主体や議論を取り入れて,学校内の政治的議論を活性化させる。

今後もEVRIでは,平和・市民性教育ユニットを中心に,引き続き欧州・オーストリアの政治教育の動向を手がかりにして,「日本の主権者教育の改革を考える」視点を提供してまいります。

詳細はこちらからご覧いただけます。

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、ユニットの活動の一環として、2021年9月11日(土曜日)に、第90回定例オンラインセミナー「政治的中立性をめぐる日本の教師(1) 日本の学校で論争問題を扱うには? ―ヘス『教室における政治的中立性』を踏まえてー」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に89名の皆様にご参加いただきました。

「政治的中立性をめぐる日本の教師」シリーズは、日本の民主主義教育の実現のために「論争問題学習」に注目しています。本シリーズは、(1)日本の教師は、「政治的中立性」や「論争問題学習」をどのように捉えているのか、(2)(1)の結果を踏まえると、今後どのような教師教育や専門性開発が求められるか、について考察を深めていきます。なお、本シリーズは、科学研究費_若手「社会科教師は論争問題をどのように捉えているか―「政治的中立性」との関係から」(研究代表者:川口広美)の研究公表の一環として実施されるものです。

シリーズ第1回となる本セミナーは、論争問題学習を行いたいと考えている教員志望者が、「より民主的で政治的な空間の中で論争問題学習を進める上での課題とは何か?促進していくには何が必要か?」について議論を深めることを目的としました。

本セミナーでは、充実した議論を行うため、課題図書としてHess、 D. (2009) Controversy in the classroom(日本語版:『教室における政治的中立性』、2021)を取り上げ、考えをまとめてきたうえ、4つのグループに別れて議論を深めるという形式で行われました。なお、各グループのファシリテート、広島大学・愛媛大学の学生・院生が務めました。広島大学からは,玉井さん(D1)・田中さん(M1)・野瀬さん(M1)・吉田さん(M1)がファシリテーターとして参加されました。また愛媛大学からは,矢野氏(M2)・沖村氏(M2)・峰山氏(M2)・木下氏(B4)がファシリテーターとして参加されました。

はじめに、司会の川口広美准教授(広島大学)、井上昌善氏(愛媛大学)より、本セミナーの趣旨が説明されました。論争問題学習の定義や重要性、学校教育で行うことの意味がセミナーの参加者全体で確認されました。さらに、①将来の教師、②従来型の教育の受け手、③学校の内と外の世界の媒介者としての教員志望学生の位置づけが示され、討論者としての教員志望学生、それを見つめる観覧者としての教師教育者という場を設定した意味や意図が説明されました。

上記の本セミナーの趣旨を踏まえ、第1セッション「自分が考える論争問題学習とは?」が行われました。第1セッションでは、アイスブレークの後、書籍の内容を踏まえ、①論争問題学習に取り組みながらも異なる目的をとる3名の教師の中で誰に最も共感するか、②どのような種類の問題を取り扱うことが重要であるか、について検討しました。セッションでは、議論のスキルや批判的思考を高めるという目的の重要性はあるが、まずは意見の多様性や異質な意見に触れる機会を充実させる必要があるのではないか。また、議論をどのように評価するかで,議論の目的やトピックは変わりうることなどが論点として上がっていました。

続いて、第2セッションが「日本で論争問題学習を行う際の課題は?どのように進めたらよいか?」と題して行われました。第2セッションでは、第1セッションと比べても活発な意見交換が見られ、論争問題学習を実践するのにあたり、保護者や管理職からの理解が得られるのか。子どものニーズと教師のさせたいことのミスマッチが起こるのではないか。子どもの議論をマネジメントすることへの不安、などついて懸念が出されました。また、そうした課題を乗り越えるためには、教材研究の支援、議論のファシリテートに関する教授技術、子どもや保護者への説明やそのための環境整備をより充実させることの重要性に議論は発展しました。

以上2つのセッションの後、観覧者から質問や意見が多数寄せられました。具体的には「学校文化として教師の意図に沿わない意見に対して、ネガティブな評価を付けがちなことへの悩み」「論争問題を議論する力を育成するには時間がかかり、学校文化との兼ね合いも大きく難易度が高い」といった現職教員としての悩みや葛藤、「子どもの関心がある/ない話題にどう取り組んだらいいか」というものがありました。こうした意見・質問に対して活発な意見交換が行われました。

最後に総括として、コメンテーターの渡部竜也氏(東京学芸大学)からは、今回の課題図書の翻訳に至った経緯や意図の説明が行われました。「中立」は教師が意見を言わないこととする日本の学校教育の前提に疑問があったこと。論争問題を議論することから忌避する傾向への反発が、研究の原点にあったことなどが示されました。次に、草原和博教授(広島大学)からは、日本において論争問題学習の位置づけが変化してきた時代背景についての説明の後に、キーワードでもある“Tip”について、取り上げるトピックそのものの性質だけでなく、教師の側の判断基準も問われていること。また、教えるべき内容や論点を選択する教師の行為そのものが政治的であり、その点を自覚することの必要性について問題提起がありました。

今回のセミナーを踏まえ、EVRIは以下のような政策提言を構想してします。

①論争問題学習を進めるにあたっては、保護者や管理職などの周辺の理解が欠かせません。そのため、論争問題学習の意味や意義について教科を超えて発信し、理解を促進していく仕組みをつくる必要があります。

②論争問題学習の具体的なイメージを示したり、方略の多様性を提供したりするために、教材や事例を収集・掲載し、方向性を共有する教師のプラットフォームづくり支援が欠かせません。

今後もEVRIでは「平和・市民性教育」ユニットを中心に、「政治的中立性をめぐる日本の教師」について引き続き検討してまいります。

※イベント一覧に戻るには、画像をクリックしてください。

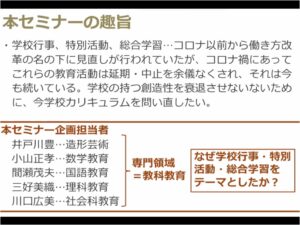

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2021年9月18日(土)に,第91回定例オンラインセミナー「ポスト・コロナ第3フェーズ第2回セミナー「コロナ下における学校カリキュラムを問い直すー学校行事・特別活動・総合学習の事例からー」」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に52名の皆様にご参加いただきました。

「ポスト・コロナ第3フェーズ」シリーズは,「「コロナ」から学校教育をリデザインする学術知共創の可能性と課題」と称する共同研究プロジェクトの一環で開催される連続セミナーです。今年度は,「コロナと教育」に関する国内外の文献調査および「コロナと教育」に関する大規模アンケート調査等を実施するとともに,教育学以外の分野とも連携することで学術知を共創し,その成果を6月・9月・12月・3月の計4回のセミナーで報告してまいります。

シリーズ第2回となる本セミナーでは,コロナ下にあって延期・中止を余儀なくされている学校行事,特別活動,総合学習などの教育活動に着目し,コロナ下における各学校の取り組みに関して報告が行われました。

はじめに,間瀬茂夫教授(広島大学)より,本セミナーの趣旨が説明されました。ご自身の小学校校長としての経験に基づいて,コロナ下における学校行事等の教育活動は学校ごとに検討がなされている一方で,教育行政からのトップダウン的な決定に依るものが多い現状が紹介されました。そのうえで,学校行事の延期・中止あるいは実施のもつ意味はどのようなものであるか,また学校行事の実施に関わって起こる問題は教科学習も含む学校教育全体のあり方にも関わるのではないかとの課題意識がセミナーの参加者全体で確認されました。

次に,梅比良麻子氏(広島大学附属小学校)から「なぜ合唱祭を中止しなかったか」と題して発表が行われました。音楽科の専科である梅比良氏は,伝統的な学校行事として実施されている合唱祭に関する2020年度の取り組みについて,自身の工夫や気づきを中心に報告されました。従来の方法による合唱祭の開催の断念を余儀なくされた梅比良氏は,児童の「みんなと一緒に」との発言を踏まえ,「合唱に取り組む姿勢を認め合う」ことを目標とした全校での合唱「鑑賞会」を提案・実施されました。合唱「鑑賞会」を身体的な共有の場として価値づけ,学校に集まって「一緒に」実施するといった身体・空間・時間のもつ「身体性」に注目する必要性が述べられました。

続けて,広戸茉里氏(島根県立安来高等学校)から「コロナが浮き彫りにした学校行事や部活動の本筋」と題して発表が行われました。広戸氏は,吹奏楽部,音楽科の授業,総合的な学習の時間の3つの取り組みについて報告されました。吹奏楽部では,定期演奏会や吹奏楽コンクールの中止を乗り越え,部員(3年生)の要望や他の教員の後押しにより文化部合同演奏会の開催に至りました。音楽科の授業では,一人ずつレコーディングを行うことで校歌の新しい音源を作成するといった課題解決型の学習を設定しました。総合的な学習の時間では,市の施設(演芸館)との連携により地域課題を生徒たちが自分ごととして捉え,課題解決に取り組む機会を創出しました。以上の取り組みを踏まえ,コロナだからと安易に諦めず,工夫し取り組んだからこそ見える各活動の価値があるのではないかと主張されました。

以上の2つの実践発表を受けて,白松賢氏(愛媛大学)からは「学校行事と特別活動の現状と課題」と題して指定討論が行われました。白松氏は,特別活動をめぐる賛否やコロナにより学校・教員が多忙化している現状を述べたうえで,今回の2つの事例報告を,子どもの声に基づいた教員の提案が他の教職員の協力を得て実現に至るという一連の流れが上手くいったモデルケースとして位置付けました。また,特別活動は子どもと教員の基礎的な関係性に応じてプラスにもマイナスにもなることが述べられました。この背景には,学校カリキュラムの中核に各教科が位置し,それらを取り囲むように感化の「道徳」,行動化の「特別活動」が位置するというカリキュラムの構造的特性が根本にあることが指摘されました。

ウェビナーのQ&A機能を活用して行われた質疑応答では,「入学式や卒業式等の式典がオンラインになることについてはどのように考えるか」といった質問や「今回の実践は,音楽(合唱祭,吹奏楽部)が学校行事等につながっていく道筋であったが,逆に今回の実践を音楽科の授業にかえしていくうえでのアイデアは何かあるか」などの質問が寄せられました。また,「吹奏楽部は,演奏会を開催したり活動していくのに費用がかかったりすることから地域や保護者との距離感が他の部活より敏感になる。こうした学校外部の関係者の理解,もしくは学校管理職の理解が生徒たちの活動を制限することにもつながる場合があり,このあたりは課題となってくるのではないか」といった意見も出されました。

最後に,司会の間瀬教授(広島大学)・井戸川豊教授(広島大学)より,教員の働き方改革や負担感の観点,あるいはコロナ下において学校行事等を実施するうえで必要な配慮の観点から本セミナーのまとめがなされ,今後の課題や方向性の在り方についてコメントをいただき,参加者全体での理解を深めました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想します。

①コロナ下においても特別活動や学校行事等を「実施できる」ようにするための指針や基準を設けること

②〈実践者–研究者〉間にとどまらず,学校行事等に関わる様々なステークホルダーが相互に広く議論を展開するための

機会を設けること

③教科学習の視点から,学校行事等の教育活動の意味や意義を問い直すこと

今後もEVRIでは,学校教育のリデザインから教育そのもののあり方を検討することをテーマに検討してまいります。

詳細はこちらからご覧いただけます。

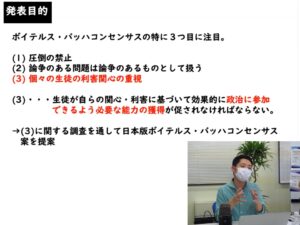

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2021年10月10日(日)に,第94回定例オンラインセミナー「主権者教育の改革を考える(7)日本版「ボイテルスバッハ・コンセンサス」考」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に85名の皆様にご参加いただきました。

「主権者教育の改革を考える」シリーズは,科学研究費助成事業(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))「オーストリア政治教育の挑戦-教室空間で政治問題をいかに教えるか-」)の成果発信と実践者との対話を目的としています。本科研では,草原和博教授を代表者に,日本体育大学の池野範男氏,広島大学の川口広美准教授,渡邉巧准教授,金鍾成准教授が研究分担者として連携し,オーストリアのグラーツ大学およびウィーン大学の研究者と共同研究を進めてきました。16歳から選挙権を付与し,学校のなかで社会の論点や課題を積極的に扱ってきたオーストリアの取組を手がかりに,主権者教育の「実質化」,そして社会科教育の「再政治化」にむけた戦略を考察してきました。

シリーズ第7回となる本セミナーでは,日本の政治教育が直面する課題と政治教育を推進するための原理・原則に関して意見交換が行われました。

はじめに,草原教授(広島大学)より,本セミナーの趣旨が説明されました。これまでの6回の連続セミナーを受けて,1976年に提唱された政治教育の基本原則:ボイテルスバッハ・コンセンサス1)を,日本的な文脈から再構築するための意見交換をしたい旨が示されました。近藤孝弘の見立てによると,政治教育を,政党が掲げる政治目標を達成する手段とみなすのではなく,子どもの政治的成熟を目標に求めることで本コンセンサスは成立したといいます。しかし,それから45年が経過し,時代状況が移り変わる中で,社会全体でこれからの政治教育の中心課題をめぐって議論していく必要があるとの問題意識が示されました。

次に,池野範男氏(日本体育大学)が,「セミナーの振り返り-オーストリアの教育実践が示唆すること-」について報告しました。池野氏は,歴史と公民を統合した教科課程に注目するとともに,(歴史的な)状況把握から行動のあり方を分析し,その結果に基づいて自己の(現在・未来の)行動を判断する学習指導の構造に,オーストリアの「歴史・社会・政治科」の特質を見いだしました。

続けて,①教師,②子ども,③教育課程,それぞれの側面と政治教育との関わりに焦点を当てて,話題提供が行われました。

初めに,吉田純太郎さん(広島大学・院)が,「高校教師は政治的中立性をどのように受けとめているか-西日本の調査結果から-」について発表しました。吉田さんは,西日本の高校公民科教師約350人に対する質問紙調査の結果に基づいて,論争問題の指導に対する積極性,および論争問題の指導頻度を左右しているのは,論争問題を扱う上での教師の自己効力感にあると指摘しました。

次に,小栗優貴さん(広島大学・院)は,「中学生の社会参加を促進・抑制している教育課程とはなにか-3県15校の調査結果からー」について発表しました。小栗さんは,約1500人に対する調査結果に基づいて,学校外との学び合いよりも学校内での学び合いの方が社会参加を促進すること, 良好な教師-生徒間関係よりも良好な生徒-生徒間関係の方が社会参加を促進していることを指摘しました。

最後に,北川弘紀氏(兵庫県立篠山鳳鳴高等学校),古塚明日人氏(同西宮香風高等学校),望月翔平氏(兵庫県立西宮香風高等学校),小栗優貴さん(広島大学・院)らのグループは,「社会参加を促進する教育課程をいかにしてつくり出すか-ある定時制高校の実践から-」について発表を行いました。発表者らは,子どもの表現必ずしも言語能力にのみ依存しない教科連携のあり方,理想的に準備された対話に開かれた空間といっさいの配慮なき現実の対話空間,それぞれの空間に参加させる教育課程のあり方が提起されました。

以上の発表を受けて,お二人の指定討論者がコメントをされました。唐木清志氏(筑波大学)は,社会参加を評価する規準づくりの必要性とエンパワメント格差に注目した本研究の意義に着目されました。 田中伸氏(岐阜大学)は,政治教育の規準=コンセンサスを定めるという行為そのものに対する疑義が示されました。

この指摘に対して,企画者の草原教授からは,コンセンサスづくりの主体と手続きの問題を含めて,政治教育という場で社会的合意をつくりだす必要性が指摘されました。総括コメントを述べた池野氏からは,教師の実践を抑圧・否定するためのコンセンサスではない,より積極的な実践を支え・促進するためのコンセンサスの必要性が提起されました。

以上の「日本版・ボイテルスバッハ・コンセンサス」をめぐる議論にもとづいて,

・教師には,学校で自立的に発言・表現できる権利を与えるべき

との政策を提言します。

引き続きEVRIでは,平和・市民性教育ユニットを中心に,引き続き欧州・オーストリアの政治教育の動向を手がかりに,「日本の主権者教育の改革を考える」視点を提供して参ります。

詳細はこちらをご覧ください。

Ⅰ.開催報告

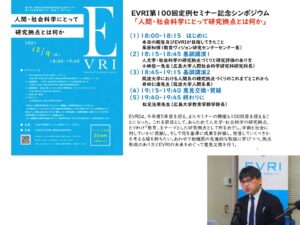

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は, 2021年12月9日(木)に,第7回人間社会科学研究科設立記念セミナー「EVRI第100回定例セミナー記念シンポジウム:人間・社会科学にとって研究拠点とは何か」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に61名の皆様にご参加いただきました。

本セミナーは,定例セミナー開催100回ならびにEVRI設立5年を記念し,人文学・社会科学の研究拠点のあり方をめぐって意見交換することを目的としています。「教育」をテーマとした研究拠点として何をめざし,学術と社会にいかに貢献し,そして何を基準にして成果を評価し,発信していくべきかについて考える場を持つこととしました。

はじめに,EVRI・センター長の草原和博教授が,本日の趣旨及びEVRIが目指してきたことを説明しました。設立の経緯を一次史料に即して再現し,EVRIは,旧研究科の共同研究プロジェクト「カリキュラムR&Dセンターの構想と課題」の取組および平成27年度「ヴィジョンと戦略ワーキンググループ教育学研究科シンクタンク構想サブワーキンググループ答申」を基盤にしていることが確認されました。また,①研究の蛸壺化に抗する学際的な研究拠点をつくりたい,②社会貢献や国際貢献を組織的に展開できるプラットフォームを構築したい,③専門職者の育成や政策提言を担うシンクタンクを組織したい,このような当時の声をうけて立ち上がった拠点であること,研究拠点として機能とアウトリーチ先を拡張しつつ,たえず新たなテーマに取り組んできた歴史的過程が説明されました。

次に,広島大学人間社会科学研究科研究科長の小林信一特任教授より「人文学・社会科学の研究拠点づくりと研究評価のあり方」と題して基調講演をしていただきました。日本の人文社会系の研究振興策を歴史的に振り返り,それは戦時下の人文社会科学振興政策(戦争協力)を起源としていること,人文・社会科学の振興にあたっては,アカデミアと国家・国策との関係に反省的である必要性が指摘されました。また,戦後の振興政策の中で,未だ実現していない課題として,特定の研究目的を持たない,研究者間の交流の場となる「人間社会インスティテュート」の設立があり,そのような組織の構築をめざしたいとのコメントがありました。さらに人文・社会科学の評価について,自然科学に準拠するのは自殺行為であり,研究者は,異なる領域を結ぶ「媒介の専門家」として,研究の社会的・経済的なインパクトや書籍出版,メディアへの露出を含めて評価されるべきことが提起されました。

次に,筑波大学人間系長の井田仁康氏より「筑波大学における人間系の研究拠点づくりのこれまでとこれから」と題して基調講演をしていただきました。筑波大学では,研究者一人ひとりの個人研究をベースとしながらも,多様な組織研究やアウトリーチが展開されている状況が説明されました。具体的には,月1回ペースで研究者が個人研究を語り合い,共同研究のシーズを探る「人間コロキアム」,社会貢献事業を通して外部資金の調達をめざす「エクステンションプログラム」,教育学・心理学・障害科学の3分野の研究者が越境して取り組む共同研究プロジェクト,さらには世界展開力強化事業へのコミットなど,学際的・国際的な研究の展開を支援している状況が開示されました。今後は, Ed.D構想の実現に向けて,教育系3分野が連携し,実務研究者養成と研究者養成,それぞれに特化した大学院博士課程のプログラムを充実させたい意向が示されました。

以上の発表を受けて,教育ヴィジョン研究センターの武田信子諮問委員からお言葉を頂戴いたしました。過去5年間,将来的に可能性のある糸を一本一本たどり,それらを束ねて大きなネットワークを構築してきたEVRIの取組を評価いただきました。参加者との質疑では,「総合知」のあり方やEVRIの評価について意見交換が行われました。

セミナーの最後には,広島大学教育学部学部長の松見法男教授からセミナー100回のあゆみに対して,賛辞とご助言のお言葉を頂戴いたしました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想しています。

① 特定の国策や目的に集約されない,イノベーティブな教育をデザインする学際的な研究所を設立すること。

② 人文・社会科学の特性を踏まえた標準的で多元的な評価規準を,研究者のイニシアチブで構築する体制を支援すること。

今後もEVRIでは,教育学研究を牽引する研究拠点のあり方を模索していきます。

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2021年12月18日(土)に,第103回定例オンラインセミナー「ポストコロナ第3フェーズ第3回「子どもたちの「声」を聴こう」」を開催しました。大学教員や大学院生を中心に49名の皆様にご参加いただきました。

「ポストコロナ第3フェーズ」シリーズは,「「コロナ」から学校教育をリデザインする学術知共創の可能性と課題」と称する共同研究プロジェクトの一環で開催される連続セミナーです。今年度は,「コロナと教育」に関する国内外の文献調査および「コロナと教育」に関する大規模アンケート調査等を実施するとともに,教育学以外の分野とも連携することで学術知を共創し,その成果を6月・9月・12月・3月の計4回のセミナーで報告してまいります。

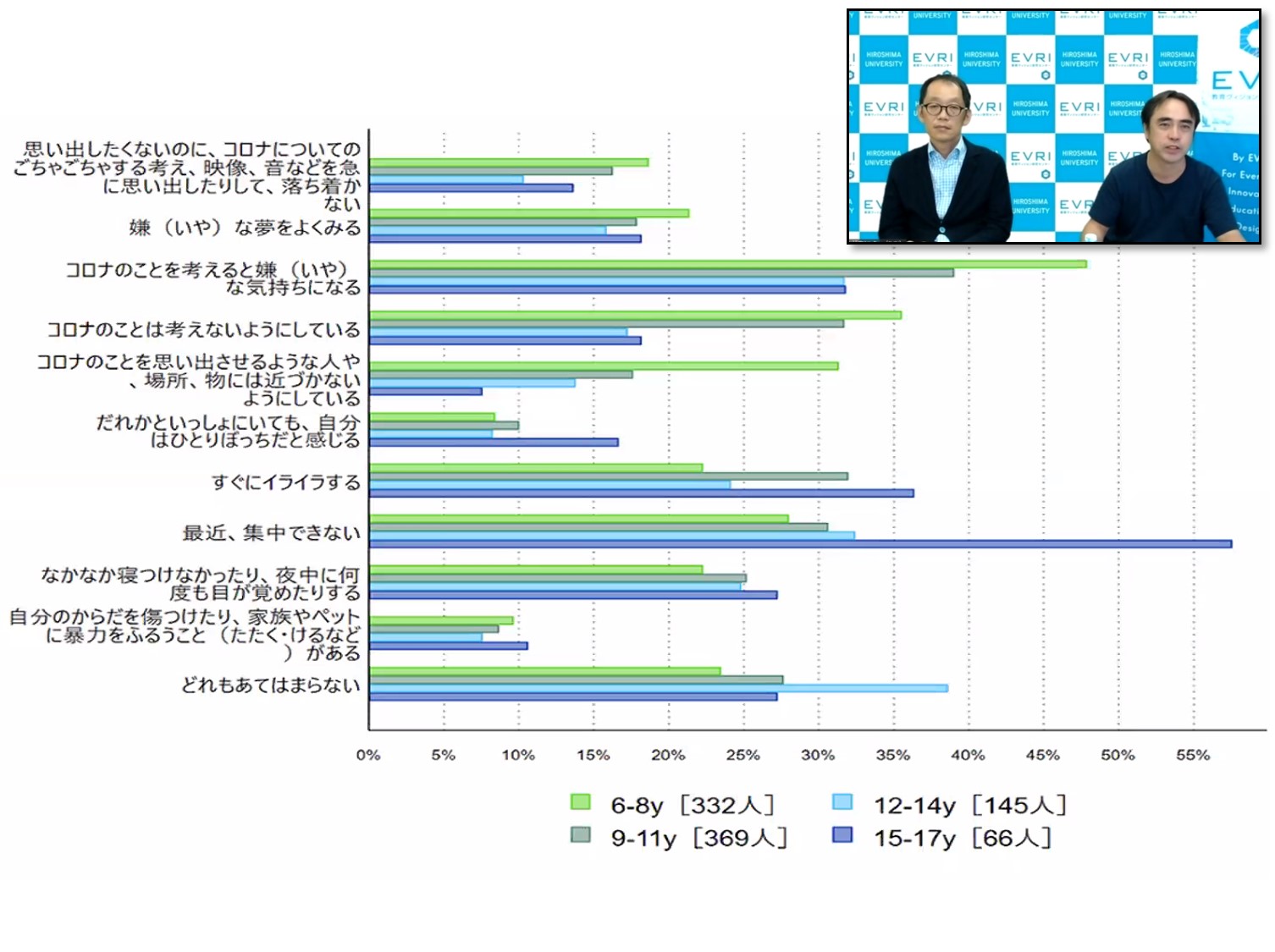

シリーズ第3回となる本セミナーでは,コロナ禍において子どもたちがどのように感じているのかについて、実際に小学生、中学生、高校生たちに行ったインタビュー動画の供覧と、それに対する教育学と心理学の立場からのコメント、およびブレークアウトセッションを利用したセミナーの参加者同士での議論・意見交換が行われました。

はじめに,三時眞貴子准教授(広島大学)より,本セミナーの趣旨が説明されました。コロナ禍の学校教育実践を通してこれからの学校教育をリデザインするフェーズとして、これまでは現場の教員などの声や実践を見てきた一方で、当事者である子どもたちの声を聴く機会がなかったことを課題とし、子どもの「声」を聴くことでリデザインを考える場として本セミナーが位置付いていることが述べられました。具体的には、私たち大人にとっては非日常だと感じる状況を日常として生きている子どもの実態、つまり様々な社会的緊張や制限を強いられているように見える子どもたちの日常生活を、子どもたちはどのように生き抜いているのか、どのように楽しんでいるのかという私たち大人の問いかけに、子どもたちがどう答えたのかを自由に感じ、考えていきたいということがセミナーの参加者全体で確認されました。

次に,3本のインタビュー動画の供覧が行われました。動画はそれぞれ小学生、中学生、高校生各2名を対象に、約1時間ずつ行われたインタビューを各10分程度に編集したもので、コロナ前後で学校での様子や学校がない休日の様子がどのように変化したか、どう感じているかということに加え、コロナが無かったら、あるいは終わったら何をしたいのかについて、子どもたち個人の様々な「声」を聴くことができました。例えば、小学生へのインタビューでは学校では友達とお喋りができずつまらないという思い、中学生へのインタビューでは家にいてもオンラインでずっと繋がっていて話ができお互いをより深く知ることができたという経験、高校生へのインタビューではコロナがあったからこそ人とのつながりが大事だと感じられたという気持ちなどが語られていました。

次に,子安潤氏(中部大学)から「教育学の立場から」としてコメントが行われました。まず、子どもの生活や保護者の見る子どもの様子に関する調査研究の紹介がなされ、子どもの家での過ごし方は家庭によって異なるものではあるものの、総じてコロナ禍で子どもの生活はストレスの高いものになっているという情報が共有されました。次に、学校においては孤立的な学びの増加で子どもたち同士の関係が深まらず、オンライン上でのコミュニケーションは他者の反応が限られるために誤解が増えて子どもの関係が険悪になりやすい一方で、オンライン上で長く繋がっていることは見方を変えるとそれ以外の人々との繋がりが切れた状態とも捉えられると述べられました。さらに、オンライン上の活動においては、リアルの場合と異なって、誰にどんなコメントをしたのかがログとしてずっと残ることで事態が大きくなってしまう危険性があることが指摘されました。最後に、ブレークアウトセッションに向けて、このようなコロナ禍での子どもの生活に生じる制約をどこでどのようにカバーするのか、あるいはカバーできずに残るものは何かという論点が提示されました。

次に,金山元春氏(天理大学)から「心理学の立場から」としてコメントが行われました。まず、インタビュー動画での「声」は個別の状況であり、子どもたちそれぞれのものという意味と、語り手(子どもたち)と聴き手(インタビュアー)との相互作用で生まれたものという意味の2つの個別性があることが指摘されました。そして、子どもの姿は私たち大人とは切り離されたものとして理解されがちであるが、実際にはその子どもと関わる自分との相互作用として、あるいはこちらの子どもへの関わりの反映として現れるものであることが解説されました。次に、そうでありながらも発達心理学の知見における一般的な傾向も見受けられるとして、ギャンググループ、チャムグループ、ピアグループという概念を用いながら小中高生それぞれのインタビュー内容について分析がなされました。ブレークアウトセッションに向けては、学校から帰れば同調圧力から解放されたかつての子どもとは異なって、SNS以後の今の子どもは24時間365日気を使わなければならない生活を続けているのではないかという金山氏の疑問から、個人の時間と他者と繋がっている時間とのバランスはどうなっているのか,という論点が提示されました。

次に,ブレークアウトセッションに分かれて参加者間での議論が行われました。参加者は各グループに4,5人振り分けられ、20分程度の枠内で、子安氏・金山氏より提示された論点を中心に意見交換が行われました。各グループで司会と報告者を決め、円滑に充実した議論が進められました。

その後,メインルームでブレークアウトセッションの報告が行われました。人間関係や環境上の様々な制約がある中で、子どもはオンラインツールを使ってコミュニケーションを取ろうとするなどして大人の配慮に関係なくたくましく生きており、そのあり方に大人が励まされていると子どもの「声」を肯定的に捉える意見が寄せられました。一方で,制約を補うツールである子どものインターネットの利用をどのように指導するのかという意見や、子どものあり方は家庭の状況の写し鏡となっているのではないか、大人・教師の目の届かない場所に子どもたちが避難所を設けていることを許容する必要もあるのではないかという意見が出されました。各グループの報告を通して、「子どもが語りたいことではなく、大人が聴きたいこと」の答えとしての子どもの「声」に対し、私たち大人がどう向き合うのかについて考えていくべきことが了解されました。

次に,子安潤氏・金山元春氏からブレークアウトセッションの報告を踏まえ,改めてコメントが行われました。子安先生からは、コロナ禍での生活の「ひずみ」に直面した子どもの「声」から正と負の両面を捉えることと、「ひずみ」の中で困難を抱えた子ども一人ひとりの「個の問題」に応えることの重要性が述べられました。金山先生からは、今の子どもの姿は、それを見ている人自身が見ている姿であり、同じものを見たとしても、映る姿は見る人によって様々で異なることが再度強調されました。

最後に,川合紀宗教授(広島大学)から終わりの言葉として,インタビューの内容、子安氏・金山氏のコメントおよび参加者の議論から、子どものたくましさや柔軟さが感じられた一方で、様々な個別具体的な問題が山積していることの両面がうかがえたことを振り返りました。また,これまでの概念が通用しない今の状況を理解し、課題解決に取り組むには、私たちが時代の変化に追いつき、見通しを持っていくことが大事とまとめられました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想しています。

①多様な子どもの声を「聴く」ことによる教育ヴィジョンの構想です。このたびのセミナーでは子どもの発言からポスト・コロナの学校や社会、生活について議論をしました。その声は個別的・具体的であるとともに、寄り添うべき多様な声,しかも声にならない声があること,も示唆しています。こうした個々の声を「聴く」ことと、そこから教育を構想していくことが,これまで以上に重要であると考えます。

②教育におけるデジタル化について、コロナ前の導入に向けた動向やその課題を踏まえた上で、ポスト・コロナのデジタル化の動向を検証する必要があると考えます。SNSやウェブを介した子ども同士のつながりや、子どもと社会のつながりは、教育におけるデジタル化によってさらに加速かつ変質していきます。デジタル化の恩恵のみならず,その副作用として生じる課題を含めて検討していく必要があります。

今後もEVRIでは,学校教育のリデザインから教育そのもののあり方を検討することをテーマに検討してまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,平和・市民性教育ユニットの活動の一環として,2022年1月8日(土)に,第104回定例オンラインセミナー「政治的中立性をめぐる日本の教師(2)現職教員の調査から」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に84名の皆様にご参加いただきました。

日本の民主主義教育の実現のために「論争問題学習」に注目しています。本シリーズは,(1)日本の教師は,「政治的中立性」や「論争問題学習」をどのように捉えているのか,(2)(1)の結果を踏まえると,今後どのような教師教育や専門性開発が求められるか,について考察を深めていきます。なお,本シリーズは,科学研究費_若手「社会科教師は論争問題をどのように捉えているか―「政治的中立性」との関係から」(研究代表者:川口広美)の研究公表の一環として実施されるものです。

シリーズ第2回となる本セミナーでは,日本の社会系教科の教師が論争問題学習をどのように受け止め,進めているか。なぜ,そのように進められているかに関しての2本の発表と,それについての報告がありました。

はじめに,司会の川口広美准教授(広島大学)より,本セミナーの趣旨が説明されました。本セミナーでは,論争問題学習は民主主義教育の推進にとって重要であるという立場をとること。しかしながら,論争問題学習が積極的に行われていないという実態があることが示されました。以上の問題意識を踏まえて,今後,論争問題学習をどのようにして進めていくかという教師教育や研究の方向性を検討することの重要性がセミナーの参加者全体で確認されました。

続いて,2つの話題提供がなされました。

まず,玉井慎也さん・田中崚斗さん・野瀬輝さん・小野創太さん(広島大学院生),奥村尚氏(独立研究者),川口准教授(広島大学)から「論争問題学習に対する教師のスタンス:全国地理歴史科・公民科教師への質問紙調査を基に」と題して発表が行われました。発表では,10個の論争問題を学習することに対する地理歴史科・公民科教師のスタンスについての第一次調査結果として,主に次の2点が報告されました。①多様な論争問題を地理歴史科・公民科で取り上げることが適切だと考えている積極的な姿勢の教師が多い一方で,実際に論争問題学習を行っている教師はごく少数であったこと。②論争問題の具体的な問い(イシュー)ごとにスタンスが変わる教師が多数を占めていること。こうした①・②の結果を踏まえ,論争問題学習の意義や意味を伝えるだけでは教師教育として十分でなく,イシューレベルでの丁寧な検討を行う研究が今後重要になることなどが示されました。

次に,金鍾成准教授(広島大学),岡田了祐先生(お茶の水女子大学),村田一朗さん(広島大学院生),川口広美准教授(広島大学)から「教師は社会の生々しい問題を教える際に,何をどのように考慮するか―同性婚を授業で取り上げた二人の社会科教師のゲートキーピング―」と題した発表が行われました。

本発表は,「社会の生々しい」問題として「同性婚」を取り扱った2人の教諭の事例をケーススタディとして取り上げ,どのように行ったのか,なぜ行ったのかを明らかにしました。調査の結果,両教師共に同性婚を扱うことを正当化する自信があったこと, 子どもの反応に対する課題・怖さを感じ,それぞれ解決策を講じていたこと,また自由なカリキュラムがデザインできる環境が促進する要因になり得ることを説明しました。同性婚を扱うことに対して,教師個人がリスクを背負うことになっている現状では,進めることが難しく,環境を整備する必要があることが今後の課題として見えてきました。

以上の発表を受けて,2名の指定討論者の先生からコメントをいただきました。

まず,岩崎圭祐氏(佐川町立佐川中学校)からは,ご自身の実践者としての経験を踏まえたコメントがありました。論争問題学習に対する教師のスタンスが文脈依存的であると同様に,論争問題学習を行う/行わない要因も文脈依存的ですそのため,今後論争問題を扱うためには,どの時期にどのような支援を行えばいいかを,深めることが重要ではないかという助言を頂きました。また,政治的中立性と論争問題学習についての近年の言説そのものも一度検討する必要性があることも調査結果から見えてきた点であると説明いただきました。

続いて,溝口和宏氏(鹿児島大学)からは,2つの調査についての質問と共に,今後,「民主主義観」や「社会観」との検討をあわせて行うことが重要ではないかという提案をしていただきました。民主主義教育としては,共同体の中で生きる主体形成の側面と共同体を改善する社会批判の側面の双方を育成することが求められます。そのため,教師の実践や受け止めの背景にある民主主義観にまで迫ることで,より深い分析が行えるのではないかという助言をいただきました。また,文脈依存性についてもさらに深めていく必要があると説明されました。

ウェビナーのQ&A機能を活用して行われた質疑応答では,「教師の子ども観について掘り下げる質問項目は存在したか」,「高等教育と中等教育の違いは何か」,「年間計画においてどのように位置づけられるか」といった質問や,「論争問題学習を促進するための環境整備の必要性は理解できた反面,実際は難しさもある」といった意見も出されました。コメントや質疑を踏まえ,論争問題学習を促進するには,理論的背景と実践の条件の双方についての目配りや深化が重要であることを確認することができました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想しております。

①論争問題学習を進めていくためには,その重要性や意義を,より丁寧に伝えていくことが必要です。児童・生徒の学習への動機付けに効果的といったところを超えて,民主主義教育としての重要性を示していくことが相当します。

②重要性や意義を伝えるだけでなく,イシューや学校の文脈ごとに,論争問題学習についてどのような難しさが発生しそうか,どのように乗り越えられるかを検討し,教師が抱える不安の可視化とその解消を促すツールを提案していく必要があります。

③実践上のリスクを教師一人に担わせる現状では,リスクが伴う論争問題学習は促進されません。教師の自由なゲートキーピングを促進する体制を整備してゆくことが重要です。

今後もEVRIでは平和・市民性教育ユニットを中心に,「政治的中立性をめぐる日本の教師」について引き続き検討してまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

Ⅰ.開催報告

広島大学インキュベーション研究拠点「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2022年3月5日(土)に,第109回定例オンラインセミナー「ポストコロナ第3フェーズ第4回 「学校休業」からの2年間をどう総括するか ―地域・学校・社会を「教育」でつなごう―」」を開催しました。大学院生や学校教員を中心に58名の皆様にご参加いただきました。

「ポストコロナ第3フェーズ」シリーズは,「「コロナ」から学校教育をリデザインする学術知共創の可能性と課題」と称する共同研究プロジェクトの一環で開催される連続セミナーです。今年度は,「コロナと教育」に関する国内外の文献調査および「コロナと教育」に関する大規模アンケート調査等を実施するとともに,教育学以外の分野とも連携することで学術知を共創し,その成果を6月・9月・12月・3月の計4回のセミナーで報告してまいりました。

シリーズ第4回となる本セミナーでは,全国一斉の「学校休業」から2年間経ったいま,子どもたちがいない学校で何ができるのか,コロナで人と物理的に距離を取ることになったなか,人と地域と社会の「交流」はどのように変化してきたのか,何をどのように支援することが未来に繋がるのかを明らかにすることに焦点を当てました。そのため,法曹界や教育行政に関わる方や地元の新聞記者の方といったような,一見教育現場から離れた立場にいる人々との「対談」を通して,コロナ禍の2年間を振り返っての働き方の変化や悩み,教育に関わって考えたことに関して報告が行われました。

はじめに,吉田成章准教授(広島大学)より,本セミナーの趣旨が説明されました。学校を介しての地域と社会の「交流」が希薄になってきているという問題意識が述べられました。それぞれの対談者の紹介と,多様な立場からコロナ禍の2年をどのように振り返り意見を交わしていくかという会の方向性がセミナーの参加者全体で確認されました。

次に,濱本信成氏(福山正剛法律事務所),前田有紀氏(前田法律事務所)と岩田昌太郎准教授,桑山尚司講師(広島大学)と「対談1」が行われました。まず岩田・桑山より,対談者同士で事前に行われていたミーティング(2/19)の中から,濱本氏と前田氏とのミーティングで出てきた印象的な3つの言葉「法曹界のオンライン利活用」「合理性」「教育の機会均等と格差」が取り上げられ,それらの言葉をめぐって対談が進んでいきました。オンライン化により移動に係る時間の削減などメリットもある一方,対面であれば可能なちょっとしたやり取り(「ごにょごにょタイム」)が制限されたことや,相手の表情や様子を十分に見取れないなどの難しさがあることが挙げられました。また,人の意思決定や行動には感情の影響が大きく,効率や合理性だけでは物事を進められないこと,画一的な正解はなく,その人その人にとって解決方法は異なることも紹介され,教育と繋がる点が多いと感じました。その他,学校の授業に講師として関わられたご経験をもとに,学校内の規則について外部の立場から関わる難しさがあるとされながらも,生徒と教師が一緒に対話を繰り返していくことの重要性などを示していただきました。

続いて,松村智由氏(湯本豪一記念日本妖怪博物館館長,前・三次市教育長)と滝沢潤准教授,棚橋健治教授(広島大学)と「対談2」が行われました。まず,滝沢准教授より,教育長としてコロナ禍の2年間はどのような方針をもって教育行政の仕事をすすめていたのかについて問いかけられました。これに対し松村氏より,コロナ禍で教育を止めないための予算の確保,ICT化への対応や「学校現場での子どもの生存確認」ということを教育現場と一体感をもって取り組んできたことが述べられました。続いて,コロナ禍での三次市における教育の強みや課題で浮かび上がったことは何かという質問がなされました。松村氏より,通常の教育活動が難しかった中でも,学校と教育委員会がお互いを頼りにしあう体制づくりをすることを通して,子どもの学習・生存の保障を最大限意思疎通しながら考えていくことができた経緯が述べられました。最後に,学校の統廃合が進む動向と小規模の学校の可能性と展望をいかに描けるかについて問いが出されました。松村氏より,三次市として育んできたICT活用の促進や教育の土壌が,コロナ禍では困難さではなく良さとして発揮されたということが回答されました。棚橋教授からは,コロナが収まってもICT化は進み,今後も学校にどのようにICTを取り入れていくかはいつでも問われること,さらに今回の対談で,学校規模が小さく人員に限りがあってもオンラインの利活用を教育活動とうまく組み合わせながら進めるための示唆を得たことが述べられました。最後に松村氏より将来子どもたちが三次に帰ってきたい,という気持ちになるためには地域を知ることが重要であり,そのために様々な施設を活用して体験的に三次を知ったり,三次市と交流のある海外都市とICTを活用して交流したりという取り組みを続けることで,子どもたちが成長し,将来,三次を盛り上げていく大人になってほしい,という願いが述べられました。

さらに,新本恭子氏(中国新聞社)と吉田准教授,川口隆行教授(広島大学)とによる「対談3」が行われました。取材形式が対面からオンライン形式になったことから議論が始まり, オンラインを用いることによって距離を超えてつながれることが可能になるといったメリットがある一方で,オンライン取材ゆえの難しさも指摘されました。例えば,対面取材では存在した,本題の取材が終わった後のちょっとした雑談の時間が取りにくくなったこと,取材先の建物の雰囲気などから取材相手を理解したり,掘り下げる間合いなどをつかみ取ったりすることが難しいといった具体的な体験談が紹介され,対談1の法曹界の実態と重なる点が多いことが示されました。また,たとえ対面取材であっても,マスク着用の影響が大きく,表情から得られる情報が少なく分かりにくくなってきたことが述べられ,吉田,川口からも,言葉が持つ力が大きくなってきているのではないか,という点が指摘されました。その後,新本氏が担当された記事を時系列に振り返り,コロナ禍の学校の戸惑いや挑戦,課題などが紹介されました。それらの記事を出発点に,オンラインでの取組の良さと見えてきた難しさ,超えられないもの等が複数の場面を取り上げて議論されました。複雑さを抱えた現実を,多様な切り口から毎日伝えていく「新聞」の立場についても新本氏のお考えを紹介していただきました。

また,ウェビナーのQ&A機能を活用して行われた質疑応答では,「夫婦関係の紛争解決において,子どもの教育に関してどのような点が争点となるのか,どのような点が考慮されるのか」,「子ども,保護者,働く教員など,それぞれの立場にバランスのとれた決定を各学校で行っていくためにどのようにすればよいか」といった質問や,「主権者教育という側面から法教育を進めるべきであり,校則を教材として,ルールは自分たちでコントロールするという生徒を育成して行く必要がある」といった意見も出されました。子どもたちが経験したことをセンシティブに捉えながら,大人自身が経験したことを整理し,教育活動を構想していかなければならないこと,またそのためには,関わり,つまりネットワーク構築が求められ,その責務をどう果たしていくのかについて参加者全体で理解が深まりました。

以上の発表を受けて,棚橋教授からは,これまでの社会の価値観や考え方,つまり社会の在り方を社会全体で考えていく変革期に差し掛かっているとの指摘がなされました。それは新たな価値観,新たなコミュニケーション,新たな人間関係といった正解のない価値観についての論議や葛藤を経験していることを意味しており,このような議論を続けることを通して新たな社会を作っていく必要性があると,議論を締めくくりました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想してします。

①「教育」に関わる仕事の多様性と多層性を踏まえて,公共圏における教育に関する議論を活性化していくことの重要性の提起

②子どもの社会における教育的経験の多様性と多層性を踏まえて,地域・家庭・学校をつないでいく「教育」を模索することの重要性の提起

今後もEVRIでは,学校教育のリデザインから教育そのもののあり方を検討することをテーマに引き続き検討してまいります。

イベント一覧に戻るには、画像をクリックしてください。

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2022年6月19日(日)に,第112回定例オンラインセミナー講演会「ポスト・コロナの学校教育を提起する「コロナから学校教育をリデザインする―広島県学校教員意識調査の結果から―」」を開催しました。学生・大学院生や学校教員を中心に118名の皆様にご参加いただきました。

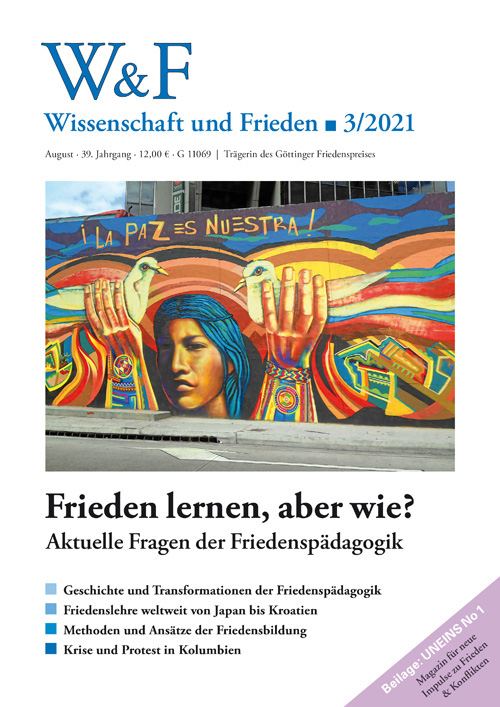

「ポスト・コロナの学校教育を提起する」プロジェクトは,第1フェーズ~第3フェーズにおいて、「コロナと教育」に関する国内外の文献調査および「コロナと教育」に関する大規模アンケート調査を実施し、18回のセミナーを開催してきました。第3フェーズの研究成果として、『教育の未来デザイン―「コロナ」からこれからの教育を考える―』(溪水社、2022年6月)を刊行し、2022年度教育学部共同研究プロジェクト「地域課題に応える教育学研究の革新による学術知共創」の支援を受け、本セミナーが開催されました。

本セミナーでは,2021年11月にEVRIが広島県内の全学校を対象に実施した「広島県の学校における新型コロナウイルス感染症の影響調査」の回答結果のなかでも,コロナによって生じた問題を5件法で問うた24の質問項目および学校教育の展望にかかわる3の質問項目に関して報告が行われました。

司会の木下博義准教授(広島大学)と吉田成章准教授(広島大学)より会の趣旨が述べられ,草原和博教授(広島大学)より2年4ヶ月の「ポスト・コロナの学校教育を提起する」プロジェクトの概要が説明されました。パンデミック前をA期,パンデミック中をB期,そしてパンデミック後をC期としたとき,未だB期がこびりついているものの徐々にC期に突入しつつある現在,改めて2021年11月に集めた学校教員の声を捉えることの意義を確認しました。吉田成章准教授(広島大学)より本セミナーの趣旨が説明されるとともに,EVRIがコロナ下の学校教育とどのように向き合ってきたのか,というプロジェクトのあらましが説明されました。

次に,滝沢潤准教授,尾川満宏准教授(広島大学),安藤和久さん,川本吉太郎さん,武島千明さん(広島大学大学院・博士課程後期) から教員意識アンケートの調査報告が行われました。報告では,「学校教育が持つ未来への可能性を教師自身がどう捉えているのか?」を問いとしたアンケートへの回答から,①小学校,公立,大規模校,大都市(広島市),ベテラン(16年以上の教員歴)を属性とする教員がコロナの影響をより大きな問題として考える傾向にあったこと,②多くの教師がコロナ「以前の学校に戻る」ことにも,「新たな学校になる」ことにも,明確な指針を見いだせていないこと,③他校種と比較し,高等学校ではコロナの影響と学校リデザイン意識に一定の関連性が見られたこと,の3点が浮かび上がったことが共有されました。

以上の報告を受けて,3つの指定討論が行われました。

まず,EVRIが実施した3回のアンケートすべてにかかわった森田愛子教授(広島大学)が,「第1回・第2回調査との比較」と題した指定討論を行いました。森田教授は,学校教員のかかえる困難感が3回のアンケートの間でどのように変遷していったのかを,学校休業と学校再開という社会的な背景をふまえて整理しました。そのうえで,現状維持バイアスの概念を用いながら,「学校教員らは,メリットが大きくなければ「学校リデザイン」というストレスを伴い得る変化に向かわないのではないか」と,学校リデザインを推し進めるうえで直面する可能性のある問題を提起されました。

次に,杉原満治氏(広島県立教育センター)が指定討論を行いました。杉原氏は,2020年2月の学校休業以降,校長・教育行政など様々な立場からコロナと教育に向かい合ったご自身の経験,さらには広島県立教育センターに着任後,広島県でのコロナ下の教員研修をどのように推し進めていったのか,に関してお話されました。そのうえで,「子どもたちがすでにタブレットなどの端末を持っており,新学習指導要領の実施がなされているなかで,何を『以前の学校』とし,何を『リデザイン』とするのか」という問いを全体に投げかけました。

最後に,辻野けんま氏(大阪公立大学)が「広島県学校教員意識調査によせて」と題した指定討論を行いました。辻野氏は,ご自身が新型コロナウイルスの陽性者となった経験や、海外におけるコロナ対応に関する調査で感じたことをふまえたうえで,広島県での調査結果について①学校種による異同の要因をどう見るか?、②学校レベルで現象化したが実は教育行政の影響と考えられるものはないか?、③学校をめぐる多様な意思(学校/教職員、地方自治体、国、研究者、保護者、地域住民、そして子どもの意思)の交錯から新たな学校像をどう構想するのか?という3つの問題提起をしました。

対面やオンラインでの参加者を含めたオープンディスカッションでは,「これからの学校をリデザインするのは誰なのか,また誰であるべきなのか」といった質問や「学校にかかわる様々なステークホルダーのリデザイン志向が必ずしも一致するとは限らないのではないか」,「コロナは学校が全日制であることの重要性を問うたのではないか」といった意見も出されました。このような質問や意見をとおして,本セミナーのタイトルにもある「学校教育のリデザイン」を私たちがどのように定義し,検討していくべきなのか,という点への議論がいっそう深まりました。

最後に,丸山恭司教授(広島大学)によって,コロナ「から」学校での危機管理やオンライン活用などを考えることができている現状が整理され,コロナによる経験を昇華していくという肯定的な視点の提示をもって,今回のセミナーが総括されました。

今回のセミナーを踏まえ,EVRIは以下のような政策提言を構想しています。

①コロナの学校教育への影響の継続的・実証的な調査に基づく教育理論・政策の立案・検証

②教育行政と学校教育のそれぞれの立場から「教育のヴィジョン」を描くことで、現実的かつ建設的な教育制度を維持・構築・発展させること

今後もEVRIでは,学校教育のリデザインから教育そのもののあり方を考究することをテーマに,引き続き検討してまいります。