2. 広島叡智学園中学校 共同プロジェクトについて 未来創造科「Global Justice」

未来創造科とは

2019年度より、教育の専門家ユニット・IB教育クラスタの活動に関連して、冒頭で紹介した本プロジェクトの目的の一つである「1.教育カリキュラムとその指導法・評価法の開発・改善」のために、叡智学園未来創造科の一領域「Global Justice」において、カリキュラムの共同開発・共同実践に取り組むこととなりました。

未来創造科

戦争、貧困、環境、エネルギー、食糧、少子高齢化、地域の衰退…。世の中には、たくさんの課題があります。これらの課題について、「自分たちで課題を設定し、国籍や文化の違いを越えた仲間たちと力を合わせて、課題の解決にチャレンジする」。そして、「テレビや新聞に載っている課題」から、「自分たちの課題」に変える。これが、本校の教育活動の核となる「未来創造科」(Global-Project Based Learning)です。

Global Justiceの3つのプロジェクトとは

未来創造科の一領域「Global Justice」は3つのプロジェクトから成り立っています。これら3つのプロジェクトを通して、自身の平和観を問い直し、Peace Makerを目指していきます。

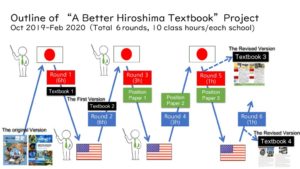

カリキュラムのポンチ絵

(クリックすると拡大します)

Global Justiceの3つのプロジェクト

【X:プレ・プロジェクト】・・・ 広島平和記念資料館を見学します。

【A:教科書プロジェクト】・・・ 叡智学園の中学生と米国の小学生が共同で「より良いヒロシマ教科書」を作成します。

【B:概念プロジェクト】 ・・・ 平和に関する6つの概念を獲得し、平和の意味を再構築ちます。

【C:博物館プロジェクト】・・・ 概念を活用して、他者の平和の語り方を分析します。

【D:総合プロジェクト】 ・・・ 私たち平和の語りを再構築・発信するため、HiGAミュージアムを作ります。

3. Aプロジェクト:教科書プロジェクト -アメリカの小学生と教科書を作ろう!-

教科書プロジェクトの流れ

(クリックすると拡大します)

本プロジェクトでは、金鍾成助教の単元理論(金鍾成(2016)「対話型」国際理解教育への試み―日韓の子どもを主体とした「より良い教科書づくり」実践を事例に―、 社会科研究、84巻、 pp. 49-60等参照)に基づき、日米の子どもたちが「より良いヒロシマ教科書」を作成しています。

叡智学園の中学生は、 【奇数】ラウンドの担当です。Round1・3・5を通して米国側へ教科書の方向性・教科書の具体を提案していきます。米国の小学生は、【偶数】ラウンドの担当です。Round2・4・6を通して日本へ教科書の方向性・教科書の具体を提案していきます。

これ以降、叡智学園が担当した奇数ラウンドを詳細に見ていきます。これらの実践は、プロジェクト代表者である草原和博教授が行いました。

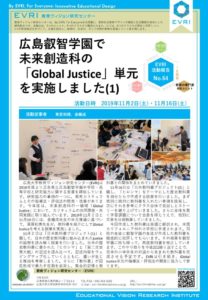

【Round1】日米教科書プロジェクト(1)(2)(2019年11月2日/16日)(クリックすると開きます)

【Round1】

日米教科書プロジェクト(1)(2)

(2019年11月2日/16日)

2019年11月2日と16日に、【Round1】を行いました。【Round1】では、叡智学園の中学生が「より良いヒロシマ教科書」を提案します。

11月2日 :「日米教科書プロジェクト(1)」

第1回目は、新たな教科書を提案するための準備として、日米の歴史教科書に組み込まれたjusticeの論理を読み解く3時間の授業が行いました。

1時間目では、未来創造科「Global Justice」の単元開きとして、本単元の目標でもある「Peace Makerになる」ことについて考えました。これまで学んできたヒロシマについて振り返る活動や日本人留学生として話題となった古賀野々華さんの新聞記事を読む活動を通して「Peace Makerってどんなひと、どんなこと」なのかを問いました。

2時間目では、日米の歴史教科書に書かれた「ヒロシマ」と「第二次世界大戦」の記述を読み比べて記述内容をウェビングマップ化していき、どのような違いがあるのかを話し合いました。

3時間目では、2時間目の違いが「なぜ起きるのか?」について話し合い今後教科書を執筆していく上での方向性を検討しました。さらに「教科書」が国民形成で果たす役割を追究し、集合的記憶と教科書との関係をまとめていきました。

11月16日:「日米教科書プロジェクト(2)」

第2回目は、「ヒロシマ」をテーマにした歴史教科書を叡智学園の中学生自ら作成する3時間の授業が行いました。

1時間目でまず、班別に絶対に教科書を入れたい事項を8個から10個挙げて、その事項の関係性をウェビングマップ化していきました。その後、クラス全体にグループ学習での成果を共有し、教科書執筆の方向性を探っていきました。

2時間目では、教科書に入れたい事項を絞り込んでいきました。草原和博ファシリテートのもと見出しとストーリーを練り上げていき、学習課題に関する合意もしまし、教科書執筆の方向性を決定しました。

3時間目では、前時までに決まった学習課題・ストーリーラインに基づいて、班で担当箇所を決めて分担執筆していきました。文章だけではなく、文章の周りに位置づく写真や資料も自分たちで決定していき、Text book1を完成させていきました。

今回、作成した教科書は英語に翻訳され、米国カリフォルニア州の小学校に手渡されます。米国の小学生は、【Round2】として叡智学園が作成した教科書を徹底的に批評していきます。

*レターも合わせてご覧ください。

【EVRIレターNo.64】

この実践については、叡智学園のHPにも掲載していただきました。

2019.12.13. 広島大学教育ヴィジョン研究センター(EVRI)と連携して授業を実施しました

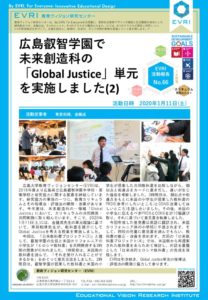

【Round3】未来創造科「Global Justice」における授業実践(3)(2020年1月11日)(クリックすると開きます)

【Round3】

未来創造科「Global Justice」における授業実践(3)

(2020年1月11日)

2020年12月に米国の小学生が【Round2】として叡智学園が作成した教科書を徹底的に批評し、新たな教科書(Textbook2)を提案しました。それを受け、2020年1月11日に、【Round3】を行いました。【Round3】では、叡智学園の中学生が米国より送られてきた新たな「より良いヒロシマ教科書」を読み、意見書を書きます。

1月11日 :「日米教科書プロジェクト(3)」

広島県立広島叡智学園中学校・高等学校の生徒に授業をする草原和博教授

1時間⽬は、⽶国側の教科書を読んで、「それを受け⼊れることができるか」をめぐってTake a stand (自分の立場を表明)し、みんなで米国の教科書を分析していきました。

2時間⽬は、叡智学園が提案した教科書と⽶国の⼩学⽣が提案した共同教科書を⽐較しながら、類似点と相違点をカードに書きだし、違いが⽣じた理由を考察しました。

3時間⽬は、類似点や相違点をもとに⽶国の⼩学⽣が提案した教科書のPROS(参考にしたいところ)とCONS(改善してほしいところ)を話し合いました。その後、⽶国の⼩学⽣に伝えるべきPROSとCONSを計10個選び取り、それに基づいて意⾒書を執筆しました。

今回作成した意⾒書は英語に翻訳され、⽶国カリフォルニア州の⼩学校に⼿渡されます。米国の小学生は、【Round4】として意⾒書を読み、教科書の修正・改善を行います。

*レターも合わせてご覧ください。

【EVRIレターNo.66】

【Round5】未来創造科「Global Justice」における授業実践(4)(2020年2月8日)(クリックすると開きます)

【Round5】

未来創造科「Global Justice」における授業実践(4)

(2020年2月8日)

【Round4】では、叡智学園の中学生が送った意見書に対して米国の小学生が返事を書いてくれました。それを受け取り、2020年2月8日に【Round5】として「日米教科書プロジェクト(4)」を行いました。

2月8日 :「日米教科書プロジェクト(4)」

今回は,⽶国カリフォルニア州グレンドラ学校区からレベッカ(Rebecca Valbuena)氏をお招きし「⽇⽶教科書プロジェクト(4)」と題して授業を⾏いました。レベッカ氏はこれまで叡智学園と⽶国の⼩学校が共同作成してきた「ヒロシマ教科書」の⽶国側の⼩学校にて勤務される先⽣です。

広島県立広島叡智学園中学校・高等学校の生徒に米国の小学生からの意見書を渡すレベッカ氏

レベッカ氏から叡智学園が構想した「ヒロシマ教科書」に対して⽶国の⼩学⽣から出された8つの意⾒が話されました。その後,⽶国の⼩学⽣の8つの意⾒に対して,「同意します」「反論します」という⽴場性を⽰した上で,意⾒書を書きました。最後に,⽶国側の意⾒に基づいて⾃分たちが作成した教科書を⾒直し,実際に修正・追記していくことで、Textbook3が完成しました。

今回で、叡智学園の中学生が執筆する⽇⽶共同「より良いヒロシマ教科書」は最後となります。作成した意⾒書・教科書は英語に翻訳され、⽶国の⼩学校に⼿渡されます。米国の小学生は【Round6】として教科書(Textbook4)を完成させます。

*レターも合わせてご覧ください。

【EVRIレターNo.75】

2019年度の取組が冊子になりました。

「より良い教科書づくり」プロジェクト-広島県立広島叡智学園の未来創造科との連携-が完成いたしました。(2020年3月31日)

EVRI研究プロジェクト叢書 No.1【平和教育研究拠点形成企画】

(クリックしたらリンク先で閲覧できます)

4. Bプロジェクト:概念プロジェクト -6つの概念を学び、平和の意味を再構築しよう-

未来創造科 Global Justice

「Bプロジェクト:概念プロジェクト」

2020年1月〜2020年7月

概念プロジェクトの流れ

(クリックすると拡大します)

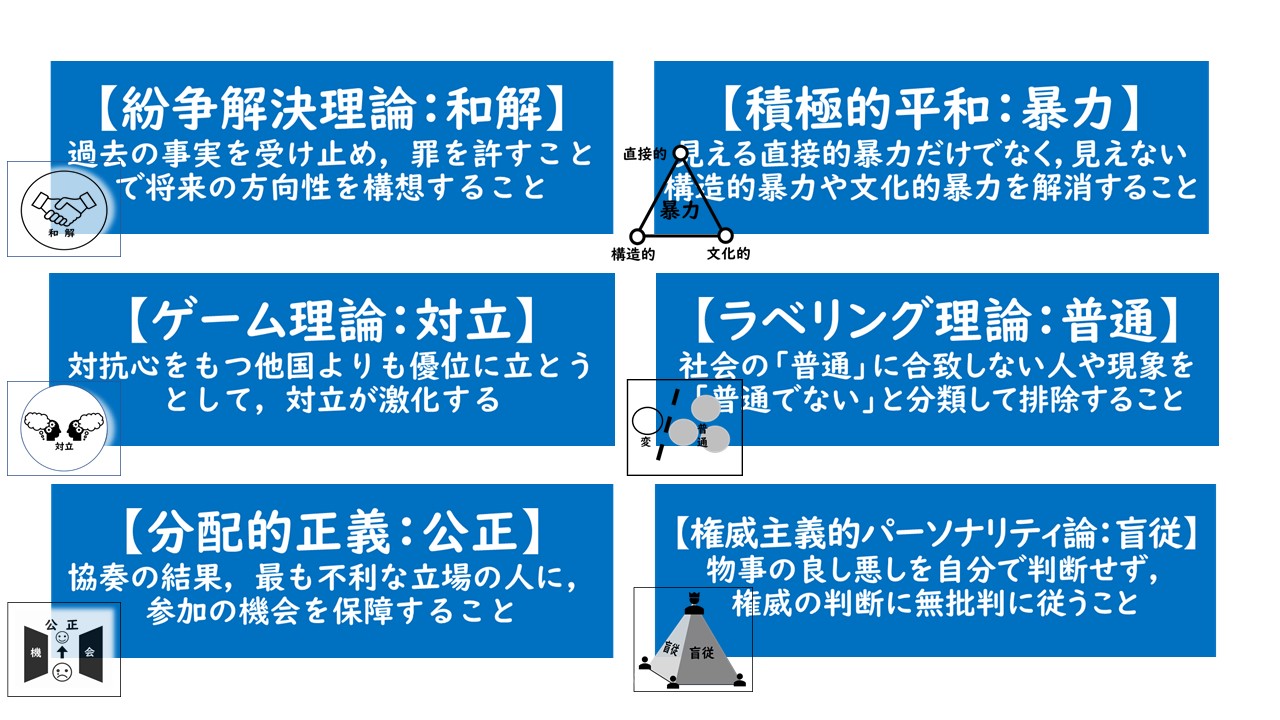

本プロジェクトでは、平和に関する専門家の6つの理論を習得・活用しながら、自身が抱いている平和の意味を吟味し、再構築を目指します。

6つの概念は、以下の原則に沿って配列しました。

・目に見える平和・非平和状態を捉える概念→目に見えにくい平和・非平和状態を捉える概念へ

・マクロな社会事象に内在する平和・非平和をとらえる概念→ミクロな社会事象に埋め込まれた平和・非平和をとらえる概念へ

・学習者が直接関与していない外部世界を捉える概念→学習者が当事者になりうる内部世界を捉える概念へ

これらBプロジェクトの一連の実践は、2020年1月から同年7月にかけて行われ、プロジェクト代表者である草原和博教授と社会認識教育講座の大学院生が実践を行いました。これ以降、全6回の様子を順にお届けします。

【Bプロジェクト第1回:プロジェクトの導入+紛争解決理論】授業実施日:2020年1月25日 3時間(クリックすると開きます)

【Bプロジェクト第1回:プロジェクトの導入+紛争解決理論】

授業実施日:2020年1月25日 3時間

授業実施者:宅島大尭、授業開発リーダー:高松尚平

2020年1月25日にB:概念プロジェクトの第1回を行いました。第1回では、全6回の導入を行うとともに、紛争解決理論(和解)を中心概念として実践しました。紛争解決理論の中でも「和解」とは、対立・紛争に関わる当事者が紛争の事実を受け止め、将来に向けて話し合うことを指します。

紛争解決理論(和解)

授業の目標は、「和解を視点にしてアパルトヘイトとその後の社会を分析し、平和状態を実現する方策を提案し、その可能性や限界を説明できる」としています。

全6回の導入:「平和とはどんな状態?」

1時間目前半部では、全6回の導入として「平和とはどんな状態?」という問いのもと、「平和」に関する素朴概念を一枚もののポートフォリオに記入しました。

1時間目:「アパルトヘイトとは何か」

1時間目後半部では、南アフリカに関する資料の読解を通して、アパルトヘイトを中心にしたウェビングマップを書き、「アパルトヘイトとは何か」について理解しました。

2時間目:「アパルトヘイトはなぜ・どのように解決されたのか」

2時間目では、1965年と2019年のラグビー代表チームの写真を比較し、2019年には黒人選手が登場したことに気づき「アパルトヘイトはなぜ・どのように解決されたのか」について考えました。真実和解委員会に関する新聞記事の読解や南アフリカ国歌の分析から、和解の意味や和解の取り組みについて考え、「和解」概念を習得しました。

3時間目:「南アフリカ社会は本当に和解したか」「和解ってなんだろう」

3時間目では、習得した「和解」概念を活用して、新聞記事を読み「南アフリカ社会は本当に和解したか」を話し合いました。授業の終結部では、「南アフリカの未来を描く4コマ漫画の4コマ目を描こう」というパフォーマンス課題を提示し、和解から見た南アフリカの未来を絵や文字で表現しました。

【Bプロジェクト第2回:ゲーム理論】授業実施日:2020年2月8日 2時間(クリックすると開きます)

【Bプロジェクト第2回:ゲーム理論】

授業実施日:2020年2月8日 2時間

授業実施者:小栗優貴、授業開発リーダー:奥村尚

2020年2月8日にB:概念プロジェクトの第2回目を行いました。第2回では、ゲーム理論における囚人のジレンマ(対立)を中心概念として実践しました。ゲーム理論における囚人のジレンマとは、意思決定する際の2つ(人)以上の主体が一定の条件下でどのように決定を下し、その結果どうなるのかを分析するための概念を指します。

ゲーム理論における囚人のジレンマ(対立)

授業の目標は、「囚人のジレンマの視点から、広島と長崎が発表する平和宣言と2017年のアメリカ国連大使の声明文を分析し、非平和をもたらす要因を説明できる」としています。

1時間目:「なぜ核兵器は無くならないのだろうか」

1時間目では、米国・ソ連の核兵器保有数が同時に増加していく動画を視聴し、「なぜ核兵器は無くならないのだろうか」と問いかけました。前提条件をつけた「核兵器を増やすか減らすかして、相手より有意に立つ」ことをめざすシミュレーションゲームを行い、核兵器が減らない理由をゲーム理論から説明しました。

2時間目:「平和のために核兵器はどれほど必要か」

2時間目では、2019年の広島平和宣言・2019年長崎平和宣言・2017年アメリカ国連大使が核兵器禁止条約に反対した際の声明文を比較分析し、三者の「平和」の違いに関するウェビングマップを作成しました。その後、国家の責任者の立場から「平和のために核兵器はどれほど必要か」について、自分の考えを示しながら全体で話し合い、ゲーム理論を用いて「平和」「非平和」の説明を行いました。

【Bプロジェクト第3回:分配的正義】授業実施日:2020年2月22日 3時間(クリックすると開きます)

【Bプロジェクト第3回:分配的正義】

授業実施日:2020年2月22日 3時間

授業実施者:両角遼平、授業開発リーダー:孫玉珂

2020年2月22日にB:概念プロジェクトの第3回目を行いました。第3回では、分配的正義(公正)を中心概念として実践しました。ロールズによって提唱された分配的正義によれば、①社会の中で最も不遇な人々に最大な便益を提供すること、②社会全員に公正かつ均等の機会を提供することで格差が縮小され、平和がもたらされるとしています。

分配的正義(公正)

授業の目標は、「公正を視点にして、競争がもたらしている結果とその背景を分析し、公正な社会を実現する方策を構想できる」としています。

1時間目:「受験戦争や就活戦争の仕組みはどのようなものか」

1時間目では、タブレットを活用しながら優秀な生徒・人材を受け入れるための入学選抜試験・就職選考がどのような流れになっているかのフローチャートを作成しました。その後選抜・選考基準の背景に「能力主義(メリトクラシー)」が存在していることを理解しました。

2時間目:「競争の結果を放置するべきか否か」

2時間目では、「競争」に関して立場の異なる4つの資料を用意し、競争の良い点・悪い点を挙げさせた後、「競争の結果を放置するべきか否か」について、立場を表明し議論しました。最後に、貧困に関する2つのドキュメンタリー番組を視聴し、競争によって不利な状況をもたらす背景には何があるのかを理解しました。

3時間目:「競争で不利な立場にいる人に対し、どうすればいいのか」

3時間目では、2時間目で取り上げた2つの事例(ドキュメンタリー)を用いながら、「競争で不利な立場にいる人に対し、どうすればいいのか」について政府の立場からプランを提案しました。その後、グループで提案したプランを「機会の平等」「結果の均等」に位置付け、「分配的正義」の概念化を図りました。

【Bプロジェクト第4回:積極的平和】授業実施日:2020年5月20日 2時間(クリックすると開きます)

【Bプロジェクト第4回:積極的平和】

授業実施日:2020年5月20日 2時間

授業実施者:久保美奈、授業開発リーダー:玉井慎也・守谷富士彦・鈩悠介

2020年5月20日にB:概念プロジェクトの第4回目を行いました。なお、第4回は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、教育ヴィジョン研究センターと広島県立広島叡智学園中学校・高等学校を、オンライン会議システムZoomで結び、実践が行われました。第4回目では、積極的平和(暴力)を中心概念として実践しました。ガルトゥングによれば、積極的平和とは直接的暴力・構造的暴力・文化的暴力が取り除かれ、対話的な空間が築かれた状態を指します。

積極的平和(暴力)

授業の目標は、「3つの暴力形態を視点にして、5つのCMを分析し、平和・非平和状態を実現する方策を提案し、その可能性や限界を説明できる」としています。

1時間目:「殴るだけが暴力か」

1時間目では、叡智学園の日常・学校生活に見られる暴力を、ガルトゥングの直接的暴力・構造的暴力・文化的暴力の視点から分類しました。その後、予習課題として視聴した「子どもの貧困」の動画に見られる構造的暴力・文化的暴力を読み取り、「積極的平和」概念の習得を行いました。

2時間目:「見えない暴力の恐ろしさを最も訴えかけているCMはどれだろう」

2時間目では、習得した「3つの暴力」を視点に、AC Japanが作成したCM5本を分析しました。その後、「見えない暴力の恐ろしさを最も訴えかけているCMはどれだろう」と題し、CMのベストシーンをキャプチャし、グループのメンバーへプレゼンしていきました。発表の省察を通して、構造的暴力・文化的暴力が多様に存在すること、その判断規準が多様であることを理解しました。

【Bプロジェクト第5回:ラベリング理論】授業実施日:2020年6月13日 3時間(クリックすると開きます)

【Bプロジェクト第5回:ラベリング理論】

授業実施日:2020年6月13日 3時間

授業実施者:小栗優貴、授業開発リーダー:真崎将弥

2020年6月13日にB:概念プロジェクトの第5回目を行いました。第5回では、ラベリング理論(普通)を中心概念として実践しました。ベッカーによれば、ラベリング理論とは、人がある行動に対して普通とは異なる「逸脱行動」であるというラベルを貼ること(ラベリング)で、その行為の主体までもが「逸脱者」と規定されることを指します。

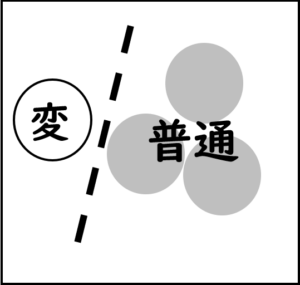

ラベリング理論(普通)

授業の目標は、「普通の視点から映画や学校空間を分析し、非平和をもたらす要因を説明できる」としています。

前半1.5時間「映画の世界では何が普通で、何が変とされていたのか」

前半1.5時間では、映画「Love is all you need」を視聴し「映画の世界では何が普通で、何が変とされていたのか」について表にまとめました。そうすることで、同性愛が普通とされる映画の社会では、異性愛が変だとされており、普通が社会的に構築されたものであることを理解しました。

後半1.5時間「叡智学園の普通は、普通のままで良いか」

後半の1.5時間では、「叡智学園の普通は、普通のままで良いか」という問いのもと、叡智学園内の学校を調査し、問い直すべき普通をグループごとに挙げました。その後、生徒たちが選んだ問い直すべき普通「シャワー数の男女比を今のままで普通として良いか」について議論しました。最後に、普通をどのように扱えば平和につながっていくかについて話し合いました。

【Bプロジェクト第6回:権威主義的パーソナリティ論∔終結】授業実施日:2020年7月11日 3時間(クリックすると開きます)

【Bプロジェクト第6回:権威主義的パーソナリティ論+終結】

授業実施日:2020年7月11日 3時間

授業実施者:小野創太・草原和博、授業開発リーダー:渡邉竜平

2020年7月11日にB:概念プロジェクト最終回である第6回目を行いました。第6回では、権威主義的パーソナリティ論(盲従)を中心概念として実践し、最終時間に単元のまとめを行いました。権威主義的パーソナリティ論とは、自分よりも偉い人を無批判に賞賛し、付き従おうとし、従わない人々を罰しようとする社会的性格のことを指します。

権威主義的パーソナリティ論(盲従)

授業の目標は、「盲従の視点から映画やシナリオを分析し、非平和をもたらす要因を説明できる」としています。

1時間目:「としゆき君は盲従者か、非盲従者か」

1時間目では、「世にも奇妙な物語」の『23分間の奇跡』の内容を読み取り、「(主人公である)としゆき君は盲従者か、非盲従者か」自分の意見を示しました。またとしゆき君とアイヒマン(ナチス政権の際にユダヤ人を強制収容所へ移送した人物)の発言・行動の比較を通して、盲従がもたらす暴力には、背景に権威主義が存在することを理解しました。

2時間目:「盲従を回避するにはどうすれば良いか。草原先生と対決しよう!」

2時間目では、「盲従を回避するにはどうすれば良いか。草原先生と対決しよう!」と題し、『23分間の奇跡』の修正シナリオを作り、実際に権力に対抗する策を考えました。草原先生との対決後(実演後)には、シナリオの反省点を考え、一個人の主体的判断の難しさと難しさを生む状況について省察しました。

3時間目(全6回のまとめ):「平和とはどんな状態?」

3時間目では、全6回のまとめを行いました。導入部で尋ねた「平和とはどんな状態?」を再度問いかけました。その後、これまで6回に分けて学んできた6つの概念のロゴをホワイトボードに貼り付け、関係をグループごとに図示し、発表しました。最後に、整理した関係性からACジャパンのCM「子どもたちの惑星」に埋め込まれた平和・非平和を読み取る課題を行い、平和に関してまとめていきました。

B:概念プロジェクト開発・実践に関する研究論文

以下からも「B:概念プロジェクト」の様子をご覧ください。

草原 和博, 守谷 富士彦, 小栗 優貴, 鈩 悠介, 宅島 大尭, 両角遼平, 小野創太, 久保美奈, 奥村 尚,孫玉珂, 高松尚平, 玉井慎也, 真崎 将弥, 渡邉 竜平(2021)「平和の意味の再構築をめざす概念探究学習-広島叡智学園の未来創造科の実践を手がかりに」『学校実践学研究』第27巻,25-38.

|

2021年3月刊行 |

5. Cプロジェクト:博物館プロジェクト -概念を活用して他者の平和の語り方を分析しよう-

未来創造科 Global Justice

「Cプロジェクト:博物館プロジェクト」

~世界の博物館をヴァーチャル見学しよう~

2020年8月

本プロジェクトでは、世界の博物館において集合的記憶をどのように構築しているのか分析することを目指します。また、DプロジェクトのHiGAミュージアムづくりのために展示方法を学びます。

当初は夏休みに実際に博物館を訪れる計画でしたが、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて計画を変更しました。夏休みに世界の博物館をインターネット上でヴァーチャル見学して報告書にまとめる課題を設けて、授業でその報告会と、博物館の展示の特徴を分析しました。大まかには以下の手順で学習が進行しました。

① 世界の平和や戦争に関する博物館をヴァーチャル見学し、報告書にまとめる(夏休みの課題)

② 「博物館とは何か?」「博物館は何を、なんのために展示しているのか?」を全体で考える(8月28日)

③ 報告書を共有し、世界の博物館で集合的記憶をどのように構築しているのか分析する(8月28日)

Cプロジェクトは、プロジェクト代表者である草原和博教授が実践しました。

【Cプロジェクト】(2020年8月28日)(クリックすると開きます)

【Cプロジェクト】

授業実施日:2020年8月28日 2時間

授業実施者:草原和博

① 世界の平和や戦争に関する博物館をヴァーチャル見学し、報告書にまとめる

世界の平和や戦争に関するミュージアムをヴァーチャル見学する課題では、事前に複数の博物館の例を提示しました。また生徒自ら博物館を探すことも推奨しました。その結果、11の博物館の展示方法に関する報告書が集まりました。

・太平洋戦争博物館(アメリカ・テキサス)

・国立軍事博物館(オランダ)

・戦争記念館(韓国)

・平和祈念資料館(沖縄)

・LGBT歴史博物館(アメリカ)

・アンネ・フランクハウス(オランダ)

・三良坂平和美術館(広島)

・安福寺・平和についての資料館(広島)

・大和ミュージアム(広島)

・札幌平和バーチャル資料館(北海道)

・原爆の図 丸木美術館(埼玉)

② 「博物館とは何か?」「博物館は何を、なんのために展示しているのか?」を全体で考える(8月28日)

8月28日の冒頭では、博物館について考える活動を実施しました。「博物館が展示しているのは歴史か記憶か?」「教科書と博物館が似ているところは?」という質問を生徒に問いかけながら、博物館が集合的記憶を継承する目的でつくられることに気付きました。

③ 報告書を共有し、世界の博物館で集合的記憶をどのように構築しているのか分析する(8月28日)

DプロジェクトでHiGAミュージアムづくりをすることを伝えた上で、報告会を実施しました。ワークシートでは(1)戦争や平和の語り方、(2)展示方法という2つの視点から博物館を分析することを指示し、グループ内で意見を共有しました。

(1)戦争や平和の語り方では、戦争等の直接的暴力を語る展示と戦争の要因となる構造的暴力を語る展示、政府目線の国家対立を語る博物館と市民目線の戦争で受けた被害を語る博物館、武力を語る展示と人権を語る展示、など博物館によって語り方に大きな違いがあることに気付きました。生徒たちはBプロジェクトで学んだ概念を積極的に活用して、ホワイトボードに図式化しました。

(2)展示方法では、実物・写真・映像を駆使した展示、モノクロ写真を並べた印象的な展示、一人の人物の証言や遺品に焦点化した展示、来館者に問題提起する展示、来館者が署名できる展示など、目的に応じた多様は展示方法を習得しました。

6. Dプロジェクト:総合プロジェクト -私たちの平和の語りを再構築・発信しよう!-

未来創造科 Global Justice

「Dプロジェクト:総合プロジェクト」

~私たちにできることを考えよう!HiGAミュージアムをつくろう!~

2020年8月〜2020年10月

Dプロジェクトの成果物であるHiGAミュージアム

本プロジェクトでは、Peace MakerとしてのHiGA一期生がメッセージを伝えるミュージアムを作成し、平和に関する集合的記憶の協働的な再構築を目指します。

ミュージアムづくりの目的は、以下の3つです。

・HiGA1期生のGlobal Justiceの学習成果を後輩に伝えること

・HiGA1期生のpeaceの定義とそれをmakeするアクションプランの提案すること

・学校の訪問者や世界の人々に、HiGA@広島の記憶を伝え、継承すること

Dプロジェクトは、2020年8月から10月にかけて4回に分けて実施しました。プロジェクト代表者である草原和博教授が実践し、社会認識教育講座大学院生の守谷富士彦が補助しました。成果物の展示は、10月3日の授業参観日(プロジェクト・デイ)に保護者に向けて発表したほか、10月31日のEVRI第51回定例セミナー「広島叡智学園HiGAの平和教育への挑戦(1)」でオンライン発表しました。

【Dプロジェクト第1回:展示コンセプト決め】授業実施日:2020年8月28日 1時間(クリックすると開きます)

【Dプロジェクト第1回:展示コンセプト決め】

授業実施日:2020年8月28日 1時間

2020年8月28日に、Cプロジェクトに続いてDプロジェクトの第1回を行いました。第1回では、図書館にHiGAミュージアムをつくることを伝え、展示コンセプトを決める話し合いをしました。

導入:「HiGAミュージアムを図書館につくります!」

AプロジェクトからCプロジェクトの学びをふまえ、図書館にHiGAミュージアムをつくること、10班に分かれて展示を作成することを伝えました。Cプロジェクトの冒頭では博物館が集合的記憶を継承する目的でつくられることを確認しています。

1時間目:「全体コンセプトをどうしますか?」

全体コンセプトを考えるために、まず各班で案を書き出しました。前面のホワイトボードに並べて類型化し、全体でディスカッションしました。「平和×あなた」「平和×私×あなた」「平和×HiGA×アイデンティティ」など様々な提案がありました。ミュージアムで平和と関わるのは、つくる側のわたし?わたしたち?それとも、観る側のあなたたち?生徒たちは議論が白熱して意見がまとまらず、次回以降に持ち越しになりました。

【Dプロジェクト第2回:展示計画書づくり】授業実施日:2020年9月4日 2時間(クリックすると開きます)

【Dプロジェクト第2回:展示計画書づくり】

授業実施日:2020年9月4日 2時間

2020年9月4日に、第2回を行いました。第2回では、各班で計画書づくりを進めました。

前回の授業後:

10の展示ブースの分け方と全体コンセプトを生徒の間で議論しました。生徒は10班を、入口の展示、出口の展示、Bプロジェクトの6つの概念(和解・対立・公正・暴力・普通・盲従)、教科書展示班、動画づくり班に分けることにしました。またコンセプトについては、来館者に平和の「意味」を問い直してほしい、意味の「多様性」を伝えたい、という考えになりました。

1・2時間目:「計画書をつくろう!」

1時間目では、各班でA3用紙に計画書をまとめました。草原からは、入口と出口をいかに結びつけるか考えること、レイアウトや言葉遣いに一貫性をもたせること、を指示しました。2時間目では、全体の統一的な展示づくりに向けて、班と班の間の交流が自然と生まれました。文字フォントや写真配置を確認し、より統一的な展示に仕上がってきました。

【Dプロジェクト第3回:展示物づくり】授業実施日:2020年9月25日 3時間(クリックすると開きます)

【Dプロジェクト第3回:展示物づくり】

授業実施日:2020年9月25日 3時間

2020年9月25日に、第3回として展示づくりをしました。インターネットや図書館で資料を探しながら、ポスターをPowerPointで作成しました。

1・2時間目:「ポスターをつくろう!」

1時間目では、ポスターづくりに集中しました。計画書に合わせて作品づくり資料探しに奮闘しました。図書室では司書教諭のアドバイスを受けながら、参考になる本を読んでいました。

3時間目:「観察者からのアドバイス・統一テーマ決め」

3時間目では、観察者である小松さんから、「目指しているのは学習成果なのか博物館展示なのか?」という問いかけがありました。生徒は班ごとに展示を完成させることに追われ、Bプロジェクトの学習成果をまとめる傾向にありました。生徒は目の色を変え、展示の再検討を進めました。最後は、全体コンセプトをもう一度議論し、「平和×あなた」に決定しました。

【Dプロジェクト第4回:展示物の設置】授業実施日:2020年10月2日 2時間(クリックすると開きます)

【Dプロジェクト第4回:展示物の設置】

授業実施日:2020年10月2日 2時間

2020年10月2日に、第4回として展示物の設置と内容の最終確認をしました。

1時間目:「設置作業・最終点検」

1時間目では、印刷されたポスターや作成した看板の設置をしました。草原は各班の展示を最終確認し、生徒は必要に応じて修正をしました。

2時間目:「動画の音決め」

2時間目では、手の空いた生徒が集まり、動画班のBGMの組み合わせ方を考案していました。翌日の展示発表に向けて、一生懸命に取り組んでいました。

7. Project Movie -叡智学園共同研究プロジェクト動画-