【EVRIブラウンバッグランチョン企画】(2025.11.13更新)

2025年11月13日更新

|

|

企画趣旨

EVRIでは、2023年度から、メンバーとスタッフの自主企画として「ブラウンバッグランチョン」を始めました。

ブラウンバッグランチョン(ブラウンバッグランチミーティングなどとも呼ばれる)は、各自で用意した昼食を取りながら行うインフォーマルなミーティングを指します。欧米の研究機関や大学では、学生や教員が集まって、茶色の紙袋に詰められたお弁当を持参して交流を行う文化があるそうです。

EVRIでもそれにならって、平日の昼休憩の時間帯に、企画者によるテーマのもと昼食をとりながら教員の話を聞いたり、研究を交流するブラウンバッグランチョンを企画しました。この企画を通じて、教員や院生同士の関係性を構築し、悩みや困りごとを相談できる仲間を見つけたり、新たな共同研究の創出や発展へとつながるきっかけとなることを目指します。

実施方法

●月に1回ほど、12時15分から12時45分までの30分を目処に開催する。

●会場は教育学部B101を基本的に使用する。

●対面での開催を原則とする。

●テーマは各企画者に一任する。例えば,課題文献について意見交流する,学生の悩みや困りごとをざっくばらんに共有する,新任または着任して年数が浅い先生の研究紹介,など様々な企画を実施する。

実施計画

| 開催日 | テーマ | 企画者 | ポスター |

| 第32回

2025年12月16日(火) 12:10-12:45 |

<進学のお悩み相談会> 本企画では、主に女性の博士課程後期院生をお招きし、大学院進学や研究職を志望する理由についてお話いただきます。

|

小笠原 |

過去に実施した会はこちら

| 開催日 | テーマ | 企画者 | 開催報告 |

| 第1回

2023年4月14日(金) |

<新任教員との対談1ー松田弥花 准教授ー> 話題提供者:松田弥花 准教授

|

丸山 | こちら |

| 第2回

2023年4月28日(金) |

<DC1・DC2申請書相互検討会> 日本学術振興会特別研究員DCの申請書を作成するうえでは,専門分野が異なる他者から意見をもらうことが有益であると考えられます。そこで,大学院生が,申請書の草稿や執筆上のお悩みをそれぞれが持ち寄って互いに検討する機会としてブラウンバックランチョンを行います。申請書の下書きを片手にお気軽にご参加ください。

|

吉田 | こちら |

| 第3回

2023年5月12日(金) |

<日本人学校を対象とする共同研究の紹介> 日本人学校を対象に共同研究を進めている髙須より、研究に関する問題意識やなぜ日本人学校に着目するのかについて紹介を行います。また、専門領域を越えて共同研究を進める上での難しさや魅力についても参加者の皆さんと共有できればと思います。

|

髙須 | こちら |

| 第4回

2023年5月26日(金) |

<明日の共育の語り場ー番外編ー> 「教育学部にいる」「将来教員になりたい」漠然と「教育に関心がある」けど、

|

川本 | こちら |

| 第5回

2023年6月9日(金) |

<新任教員との対談2ー大森万里子 特任准教授ー> 「アメリカ児童保護史研究に至るまでのライフストーリー」 話題提供者:大森万里子 特任准教授

|

丸山 | こちら |

| 第6回

2023年6月23日(金) |

<なぜ教科を教えるのか・学ぶのか1―理科教育・科学教育の場合―> 「どうして鉄球の鉛直投げ上げについて考える必要があるの?」, ゲスト:嶋田亘佑さん(広島大学大学院・大学院生)

|

吉田 | こちら |

| 第7回

2023年7月7日(金) |

<論文合評会1ー教育方法学編ー> 「教育」を対象におこなう研究は、非常に多様な分野に専門化・細分化しています。本企画はシリーズとして、とりわけ教科教育とは異なり広く「教育」という営みを対象とする研究分野について、指定した論文を読んで対話することを通じて理解することが目的となっています。シリーズ第一弾は、教育方法学という分野を取り上げようと思います。指定する論文は、安藤和久(2022)「ペーターゼンにおける自律的教育科学の構想:教育学的事実研究と学術的な教師教育に着目して」です。こちらから読むことができます。事前に読んできていただいた上で、筆者である安藤先生に内容について直接質問したり、教育方法学という分野の理解に向けて参加者の方々も含めて楽しく対話したりしましょう!! ゲスト:安藤和久 特任助教

|

髙須 | こちら |

| 第8回

2023年7月21日(金) |

<教育トピック学習会> 教育に関わる重要なトピックについて、関連する記事を取り上げ、参加者の皆さんで自由にディスカッションを行います。

|

川本 | こちら |

| 第9回

2023年8月4日(金) |

<良き大学の講義とは何か> 若手研究者は、駆け出しの大学教員として、日々試行錯誤しています。 今回は、教育学を専攻する若手研究者が、講義での成功経験、反対に失敗した経験をお話しし、 ゲスト

|

小野 | こちら |

| 第10回

2023年8月23日(水) |

夏休み拡大版BBL① 夏季休業中は、拡大版BBL(ブラウンバッグランチョン)として1時間程度の時間を確保し、 <「良い教師」について議論しよう!> 今年も、教員採用試験が本格的に始まる季節になりました。希望を胸に教師になることを目指す人がいる一方で、全国的に教員のなり手が不足している状態が続いています。教員の仕事の魅力を発信するだけでは人は集まらず、さらに教員の質についても議論されることが多くなっています。このような状況において、みなさんはどのような教師が「良い教師」だと考えるでしょうか。普段なかなか話す機会のない人同士で、コーヒーなどを飲みながら熱い議論をしましょう!

|

髙須 | こちら |

| 第11回

2023年9月22日(金) |

夏休み拡大版BBL② <なぜ教科を教えるのか・学ぶのか2―国語教育・音楽教育の場合―> 「どうして古文・漢文が読めないといけないの?」, ゲスト

|

吉田 | こちら |

| 第12回

2023年10月13日(金) |

<論文合評会2ー教育哲学編ー> 本企画は、教科教育とは異なり広く「教育」という営みを対象とする研究分野について、論文を読んで対話することを通じて理解することを目的としています。今回は、教育哲学に関する研究を取り上げたいと思います。 ゲスト:板野誠さん(広島大学大学院・院生)

|

髙須 | こちら |

| 第13回

2023年10月27日(金) |

<新任教員対談3ー南浦涼介 准教授ー> 「多様なことばと文化をもつ人々の共生と学びを考える」 話題提供者:南浦涼介 准教授

|

丸山 | こちら |

| 第14回

2023年11月10日(金)

|

<なぜ教科を教えるのか・学ぶのか3ー体育科教育・スポーツ教育の場合ー> 「どうして逆上がりやロンダートができないといけないの?」,「スポーツは部活動やスポーツ教室で好きなものに取り組めば十分ではないか……」。 かつて体育を学んでいた頃に,そのようなことを感じたことはありませんか。このような体育に対する疑問や不満は,「別に体育なんてできなくてもいい」という素朴な思いの裏返しともみてとれます。 では,なぜ学校で体育を教え・学ぶ必要があるのでしょうか。教科教育を主題としたBBLの第3弾では,体育科教育を研究する大学院生をゲストに招き,体育科教育の意義や課題について楽しく意見を交わし合います。 専門教科に関わらず,体育をする理由が素朴に気になる方,教科教育を研究している方など,多くの方々のご参加をお待ちしております。昼食を片手にどうぞお気軽にご参加ください。 ゲスト: 冨岡宏健 さん(広島大学大学院・大学院生)

|

吉田 | こちら |

| 第15回

2023年11月24日(金) |

<教育トピック学習会> みなさんは、Chat GPTをはじめとする生成型AIを知っていますか。使ったことがありますか。あるいは、日常的に活用していますか。いずれにせよ、このようなテクノロジーの発達・普及の状況は、目まぐるしいスピードで変化しています。 今回は昨今の「教育の情報化」を推進する日本の公教育政策の潮流に鑑み、「学校教育における生成型AIの活用の在り方」について取り上げます。 当日はロンドン大学大学院を修了し、世界一のIT国家と名高いエストニアでの

|

川本 | こちら |

| 第16回

2023年12月8日(金) |

<なぜ教科を教えるのか・学ぶのか4ー算数・数学教育の場合ー> 「どうして微分・積分ができないといけないの?」,「計算なんてコンピュータに任せればよいのではないか……」。かつて数学を学んでいた頃に,そのようなことを感じたことはありませんか。このような数学に対する疑問や不満は,「別に数学なんてできなくてもいい」という素朴な思いの裏返しともみてとれます。では,なぜ学校で数学を教え・学ぶ必要があるのでしょうか。教科教育を主題としたBBLの第4弾では,算数・数学教育を研究する大学院生をゲストに招き,算数・数学教育の意義や課題について楽しく意見を交わし合います。専門教科に関わらず,数学を学ぶ理由が素朴に気になる方,教科教育を研究している方など,多くの方々のご参加をお待ちしております。昼食を片手にどうぞお気軽にご参加ください。ゲスト:安部喜敬 さん(広島大学大学院・大学院生)

|

吉田 | こちら |

| 第17回

2024年1月19日(金) |

<教育学研究における質的研究の意義と課題を考えるー社会科教育学の立場からー> 私たちが教育学研究を行う上で,採用することを考える研究方法の1つとして,

|

小野 | こちら |

| 第18回

2024年2月9日(金) |

〈教育トピック学習会 in EVRI みなさまは今後の日本における学校教育で重視されようとしているポイントをご存じでしょうか? 2023年6月に今後5年の教育振興基本計画なるものが策定されました。制度的な視点からみれば、この計画を基に地方自治体は教育大綱を策定し、学校教育を行うこととなっているため、教育振興基本計画は日本の学校教育の基本的な道筋を描いているものと捉えることができます。 そこで本企画では、次期計画の改訂ポイントについて非常に簡単に共有した後、今次改訂について「こんなところがいい、足りない」といった議論したいと思います。その後さらに議論の範囲を拡大し、それぞれ問題関心から「今後の日本の学校教育はこうなってほしい」など、自由に意見交換を行う機会をもちたいと考えております。 この機会に今後の教育で重視されようとしていることを知りたい方、もっと良い学校教育とはなにかについて語り合いたい方等ご専門を問わず大歓迎です。ぜひお気軽にお越しください。 学部生、院生問わずお気軽にご参加ください。

|

松原 | こちら |

| 第19回

2024年5月8日(水) |

<教員対談シリーズ1〜櫻井勇介 准教授と丸山恭司 教授〜> 昨年度、丸山教授が聞き手となって実施した「新任教員との対談」シリーズに引き続き、今年度は新任教員に限らないさまざまな分野の先生同士の対談を企画する予定です。第一弾は、話題提供者として大学留学生や外国語を学ぶ学習者を対象とした研究を行う櫻井准教授をお招きし、丸山教授が聞き手となってこれまでのキャリアや研究、留学などの話をしていただこうと思います。留学に関心のある学部生や大学院生をはじめ、櫻井准教授のキャリアに関心のある方々はぜひB101へお越しください!!

|

丸山 | こちら |

| 第20回

2024年5月17日(金) B棟105号室で開催 |

<教員対談シリーズ2〜池尻良平 准教授と丸山恭司 教授> 「教員対談シリーズ」第二弾は、今年度から広島大学に赴任した池尻良平 准教授をお招きします!池尻准教授の専門は、教育工学・歴史教育・ゲーム学習です。博士号を「学際情報学」で取得されており、非常にユニークな研究をされています。池尻准教授がなぜ教育工学と歴史教育を専門に研究しようとしたのか、教育×企業×研究という形をどのように実現させているのかなどに関心のある学部生や大学院生の方々は、ぜひB105へお越しください!!

|

丸山 | こちら |

| 第21回

2024年7月26日(金)

|

<先生から話を聞こう!〜白石崇人 准教授〜> これまで教員同士の対談を実施してきましたが、今回は学生の視点からお招きした先生のお話を聞いてみようと思います!! 話題提供者:白石崇人 准教授 聞き手:髙須明根

|

髙須 | こちら |

| 第22回

2024年9月18日(水) |

<「日本型教育の海外展開」について考えよう!> 近年「日本型教育の海外展開」が、授業研究 や日本型教育の海外展開推進事業(Edu-Port) といった形で盛んに推進されています。日本はこれまで、欧米諸国から教育を借用することが多く、またそれらを自国の風土に合うように変容させてきました。EDU-Portニッポンでは、アジアやアフリカ諸国を対象に、Tokkatsu(特活活動)などを海外展開しています。今回のBBLではいくつかの事業を概観しながら、「日本型教育の海外展開」の可能性と限界について参加者の皆さんと検討したいと思います。

|

髙須 | こちら |

| 第23回

2024年10月18日(金) |

<日本人学校に関する研究報告会> 「日本人学校における教育実践の質的向上に関する領域横断的研究:バンコク日本人学校を中心に」(公益財団法人博報堂教育財団 2023年度 第18回 児童教育実践についての研究助成)の研究成果を報告します。グローバル化の中で日本人学校が果たす役割に期待が寄せられていますが、現場で働いている先生の考えや所在国における日本人学校の法的な位置づけがどのようなものなのかについては明らかにされていないことが多々あります。今回の研究では、その一端を明らかにするために教員へのインタビューや法令分析などを実施しました。その成果を広く参加者の方々と共有できればと思います。在外教育施設や海外での教育について関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください! 報告者:川本吉太郎 特任助教

|

髙須 | こちら |

| 第24回

2024年11月29日(金)

|

<先生から話を聞こう!②〜波光 涼風 特任助教〜> 心理学がご専門の波光涼風 特任助教をお招きして、これまでの大学院生活のご経験や研究についてお話しいただきます!研究キーワードは、認知行動療法、注射恐怖、抑うつ予防プログラムです。若手の研究者から話を伺えるチャンスなので、学部生や院生の方々はぜひお気軽にご参加ください。 ゲスト:波光涼風 特任助教

|

髙須 | こちら |

| 第25回

2024年12月6日(金)

|

<卒論・修論どうする?~先輩の体験記&お悩み相談会~>12月の卒論・修論構想発表会や1月末の論文提出が近づいてきましたね。この季節、学部生・院生のみなさんお困りごとも多いのではないでしょうか!そこで本企画では先輩・同級生の論文構想と論文をまとめた体験記を共有したのち、お悩み相談をする時間をもちたいと思います。先輩に聞くもよし、参加者同士で悩みをシェアするのもよしです。ただただお話を聞きたい方を含め、どなたでもお気軽にご参加ください!【当日の概要】 卒業論文体験:松原信喜(教育学行政学・M2) →アメリカの教育改革と法律,プロジェクト型学習修士論文体験:大城朝周(教育方法学・D1) →ドイツの政治教育,人物研究 |

松原 | こちら |

| 第26回

2024年12月16日(月)

|

<先生から話を聞こう!③〜杉田 浩崇 准教授〜> 教育哲学がご専門の杉田浩崇 准教授をお招きして、大学院生活・教員生活の経験や研究についてお話しいただきます!研究キーワードは、道徳教育、エビデンスに基づく教育、生命倫理学、ウィトゲンシュタインです。研究の第一線で活躍されていらっしゃいますので、関心のある方はぜひご参加ください。 ゲスト:杉田浩崇 准教授

|

髙須 | こちら |

| 第27回

2025年3月25日(火) |

<学振(DC・PD)申請書検討会> 13:00~14:00博士課程前期・後期の院生にとって、研究費・生活費をどのように獲得するかという点は院生生活において非常に重要なことと思います。 そこで本企画では、日本学術振興会特別研究員の申請書(学内SPRINGもおおむねこの様式が踏襲されています)についてポイントを確認したのち、参加者同士で申請書についてアドバイスし合う時間をもちます。申請書をすでに書いている方、これから申請書を書こうとしている方、学内SPRINGの申請に向けて準備を進めたい方など、どなたでも大歓迎です。 学内の教育学関連・教科教育学関連の採択者の方々よりいただいたご助言をしっかりとお伝えできるよう準備しますので、ぜひご参加ください!

|

松原 | こちら |

| 第28回

2025年6月18日(水) |

「Let’s Talk!-オーストラリアの博士候補生と話そう-」 話題提供者:Matthew Mcinnes さん 司会・進行:武島千明 特命助教 コーディネーター:岡村美由規 准教授

|

武島 | こちら |

| 第29回

2025年6月19日(木) |

<先輩に聞いてみよう!~海外での学び~> 大学院生が研究で海外へ赴くにあたって、悩みや不安は様々。自分でしっかりアポとれるかな、経済面も不安だな、海外に行くことだって初めてだし・・・。

|

青山 | こちら |

| 第30回

2025年7月7日(月) |

<進学のお悩み相談会-博士課程後期3年 王元貞さん-> 本企画では、主に女性の博士課程後期院生をお招きし、大学院進学や研究職を志望する理由についてお話いただきます。

|

小笠原 | こちら |

|

第31回 2025年11月6日(木) 12:00-12:50

|

「Let’s Talk!-ドイツ留学中の博士学生と話そう-」

話題提供者:鈴木慧 さん 司会・進行:武島千明 特命助教 |

武島 | こちら |

備考

テーマは各企画者に一任する。例えば,①課題図書を設定し,事前に読んできていただいて意見交流する,②院生の悩みや困りごとをざっくばらんに出し合って共有する,③話題提供者をお呼びいただいて,講演形式でお話しいただく,④新任または着任して年数が浅い先生の研究紹介,など様々な企画を実施したい。

開催報告

第1回:2023年4月14日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2023年4月14日(金)に「新任教員との対談1〜スウェーデン社会教育・生涯学習研究までの道のり〜」を開催いたしました。大学院生を中心に、12名の皆様にご参加いただきました。

- ブラウンバッグランチョンについて説明する丸山教授

- ライフヒストリーについて話す松田准教授

本企画は、広島大学に着任して2年目になる松田弥花准教授(専門は社会教育学)に話題提供者となっていただき、丸山恭司教授が聞き手として対談形式で開催されました。はじめに、丸山教授からブラウンバッグランチョンに関する趣旨説明がなされました。次に、松田准教授から小学生の頃のスウェーデンとの出会いを始めとしてライフヒストリーを語っていただきました。最後に、スウェーデンの現状や民衆大学に関する参加者からの質問に対して松田准教授から応答いただき、参加者と松田准教授との間で活発な意見交流がなされました。

- 松田准教授に質問する参加者

- コーヒーを飲みながら話を聞いている参加者の皆さん

(文責:丸山恭司)

第2回:2023年4月28日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年4月28日(金)にブラウンバッグランチョン「DC1・DC2申請書相互検討会」を開催いたしました。5名の大学院生の方々にご参加いただきました。

今回の企画は,日本学術振興会特別研究員(DC1/DC2)の申請書の提出時期に合わせて行われたものです。申請書の一層の改善を目指して,大学院生が持ち寄った草稿を互いに検討し合いました。

今回の企画のポイントは,参加者の専門分野が多様であったことにあります。持参した草稿は,専門分野が自らとは異なる院生に読んでもらうことになりました。これは,申請書をブラッシュアップするうえで有益な機会となったと考えられます。申請書の審査は,様々な分野の専門家によって行われるためです。畑違いの研究者に対してどうすれば自らの研究の計画や魅力を伝えることができるかということを,実際にコメントを交換しながら考えることができる場となりました。

申請書の執筆に限らず,自己の研究を発展させたり,共同的な研究シーズを創出したりするうえで,大学院生のヨコの繋がりは重要です。今後もブラウンバッグランチョン企画では,大学院生が専門分野を超えて交流できる場を構築してまいります。

(文責:吉田純太郎)

- 企画の趣旨説明の様子

- 申請書を検討する参加者

第3回:2023年5月12日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2023年5月12日(金)にブランウンバッグランチョン「日本人学校を対象とする共同研究の紹介」を開催いたしました。学部生や大学院生を中心に7名の皆さまにご参加いただきました。

本企画は、日本人学校を対象とした共同研究について、これまでの成果やこれからの構想を紹介するとともに、共同研究を進める上での困難さや楽しさについて参加者と共有することが大きな目的でした。参加者の皆さまからは、共同研究をする上での役割分担や、なぜ現地校ではなく日本人学校を選択する家庭がいるのかについて質問をいただきました。また、世界各国にある日本人学校に関する設立からの歴史的経緯について詳細に知りたいとのコメントや、特別支援教育から見る別の日本人学校像についてのご意見についても共有いただくことができました。

本企画を通して、日本人学校の魅力や課題について知っていただければ幸いに感じるとともに、今後ともさまざまな共同研究の紹介を通して交流する機会を設けたいと考えております。

- 日本人学校に関する研究内容を紹介している様子

- BBLにて参加者と質疑応答する様子

(文責:髙須明根)

第4回:2023年5月26日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2023年5月26日(金)にブラウンバッグランチョン「明日の共育の語り場〜番外編〜」を開催いたしました。学部生や大学院生を中心に24名の皆さまにご参加いただきました。

このたびの企画は「教育学部に所属している」「将来教員を目指している」あるいは漠然と「教育に関心がある」学生を主たる対象に、より自由に教育について考え、語り、交流することを目的としたものです。

まず、企画者の川本吉太郎(教育研究推進員)より、本企画の趣旨説明が行われました。本企画では、「絶対解はない」ことを前提とした闊達な対話の場を期待していることが述べられました。そのうえで「①否定をしないこと」、そして「②積極的な参画」が、本企画のグランドルールとして共有されました。

- 本企画の趣旨説明をする川本氏

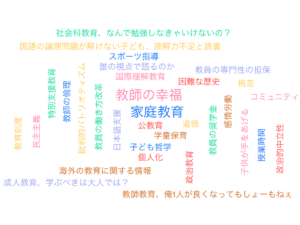

- 参加者さんが回答した「最近関心のある教育トピック」図

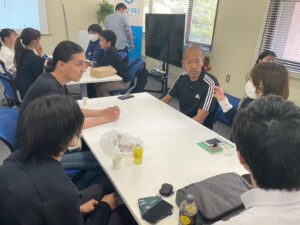

次に、事前アンケートで集計した参加者の「最近関心のある教育トピック」が紹介され、全体で気づいたことや疑問点などが共有されました。「教師の教育」や「家庭教育」、「日本語指導」など、多岐にわたるトピックがみられ、様々な関心をもった参加者の存在が全体で確認されました。その後、4つのグループに分かれ、さらに深く、参加者同士で関心のある教育トピックや全体の関心傾向について、自由に意見交流をしていただきました。「子どもの主体性」をめぐる教師の葛藤や「どれだけ教育に時間をかけるべきか」など、各チームが様々なテーマで盛り上がっていました。

- 意見交流をする参加者

- 教科を超えて意見交流をする参加者

- 白熱する意見交流!

- 学生と意見交流をする丸山教授

最後に、企画者の川本より、自由に教育について語る場所や時間は大変貴重であるとして、このような機会を継続していきたいことが述べられ、第4回のブラウンバッグランチョンは終了しました。

(文責:川本吉太郎)

第5回:2023年6月9日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年6月9日(金)に「新任教員との対談2〜アメリカ児童保護史研究に至るまでのライフストーリー〜」を開催いたしました。大学教員・大学院生を中心に,10名の皆様にご参加いただきました。

本企画は,今年度に広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構特別支援教育実践センターに着任された大森万理子特任准教授(専門は教育社会史)に話題提供者となっていただき,丸山恭司教授と対談を行う形で開催されました。大森特任准教授からは,ご自身の学生時代から現在の研究関心に至るまでのライフストーリーを語っていただきました。丸山教授からのアメリカ留学についての質問を皮切りに,参加者と大森特任准教授との間では,日本人移民史に関する具体的な研究内容や特別支援教育との関係性について,実りのある質疑応答がなされていました。

- 楽しそうにお話しされる大森特任准教授

- 昼食をとりながら話を聞く参加者

(文責:髙須明根)

第6回:2023年6月23日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年6月23日(金)にブラウンバッグランチョン「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか1―理科教育・科学教育の場合―」を開催いたしました。総勢10名の方々にご参加いただきました。

たとえ教科教育学を専攻していても,自分の専門とする教科以外の見聞に触れる機会はそう多くありません。「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか」シリーズでは,国語や数学といった様々な教科の理念・本質について理解を深めるとともに,「各科教育学の集合体」を「教科教育学」へと再編するための示唆を得ることを目指します。シリーズ第1回の対象は理科教育です。ゲストに,イギリスの科学教育を研究する嶋田亘佑さん(広島大学大学院・大学院生)をお招きし,フロアを交えて理科を学ぶことの意味・意義を議論し合いました。

まず,司会の吉田純太郎(教育研究推進員)から今回の問題提起が行われました。「なぜ化学反応式が書けないといけないのか」「どうして玄武岩や安山岩といった岩の名称や特徴を知らないといけないのか」といった問いを示しながら,理科教育の目的について議論する必要性について提示しました。

次に,嶋田さんより話題提供が行われます。①日本では「なぜ理科を教えるのか・学ぶのか」について明示的に検討された例が少ないこと,②一方で,子どもが理科学習に対して抱く意識や,国民の科学に対する関心の低さが,理科教育の中心的課題に据えられてきたこと,③理科教育を学ぶ価値について,⑴実用的価値,⑵経済的・国家的価値,⑶文化的・教養的価値,⑷市民社会的価値,⑸教育的価値の5つに求める議論があることが示されました。

そして,話題提供を受けてフロアと嶋田さんとの間で質疑応答が行われました。水素水や反ワクチンといった非科学的な社会的事象に対して理科教育はどう立ち向かえばよいのか,学校教育のなかで理科教育を行う意味は何か,といった問いを巡って建設的な議論が行われました。

一連の議論を通じて,参加者は,理科教育の意義が認識しつつも,理科教育の固有性について検討する必要性を感じることができました。理科教育でしかできないことを考えるためにも,他の教科では何のために・何が・どのように教えられているのかを知る必要があるのではないでしょうか。引き続き,本シリーズでは教科教育の役割を考えるためのきっかけの場を提供してまいります。

- 話題提供を行う嶋田さん

- 理科の授業の思い出を振り返りました

(文責:吉田純太郎)

第7回:2023年7月7日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年7月7日(金)に「論文合評会1〜教育方法学編〜」を開催いたしました。大学院生を中心に,6名の皆様にご参加いただきました。

ゲストに安藤和久特任助教(専門は、教育方法学)をお招きし、ざっくばらんに論文執筆に関することや数々の受けてきた指導に関することについてお話しいただきました。具体的には、論文を執筆するために、まず図にすることで全体の構成をイメージし、論理的な関係を整理した上で文字に書き起こしていくとのことをご説明いただきました。その際に、どのような図を描いていたのかについても「お土産」として参加者のみなさまに共有していただきました。

参加者のみなさまにとっても、また企画者にとっても参考にさせていただく点が多く、刺激のある時間を過ごすことができました。今後も、広く「教育」という営みを研究対象とする分野の専門家を招いて、対話ができればと考えております。

- 笑顔でお話しいただいている安藤特任助教

- 安藤特任助教にお持ちいただいた「お土産」

(文責:髙須明根)

第8回:2023年7月21日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2023年7月21日(金)にブラウンバッグランチョン「教育トピック学習会〜「残業時間」が減れば、教師は「幸せ」なのか〜」を開催いたしました。学部生や大学院生を中心に10名の皆さまにご参加いただきました。

このたびの企画は、将来、教師をはじめとした「教育に関わる仕事に就きたい」と考えている方や「なんとなくだけど教育に関心がある」方など幅広い参加者を想定したものです。

まず、企画者の川本吉太郎(教育研究推進員)より、本企画の趣旨説明が行われました。本企画は、普段の大学生活において学生が自由にディスカッションする場が少ないことを問題意識として実施していること。また、BBLでの意見交流をとおして、参加者自身が考えていることを言語化し、潜在的な関心に気づいてほしいこと。結果として、議論をする仲間を増やしてほしいことが願いとして述べられました。

今回のトピックは「「教員不足の解消」のために政府や政党は何をしようとしているのか」でした。参加者は、企画者が示したトピックに関連する新聞記事を読み、参加者同士で感想や疑問、意見を共有しました。全体での意見共有では、参加者自身の経験や研究分野に引きつけたコメントが多くみられました。具体的なコメントとして、「何十年も前に制定された法律(給特法)の規定がそのまま適用されているのは不可解である」といった疑問や「残業手当だけでなく、クラス担任など学級経営に携わる役職等にも付加的に手当をつけるべきである」などの意見が見られました。普段、議論を交わすことのない多岐にわたる分野や学年を超えた交流により、非常に活発な30分となりました。

これからも、学生が自由闊達に意見交流をすることができる「開かれた場」としてのブラウンバッグランチョンを企画してまいります。

- まずは記事を熟読しました!

- 気になったポイントを共有中!

- 笑顔で記事を読んだ感想を言い合います!

- 議論する機会の重要性を述べる企画者の川本

(文責:川本吉太郎)

第9回:2023年8月4日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年8月4日(金)に「良き大学の講義とは何か」を開催いたしました。大学院生を中心に,14名の皆様にご参加いただきました。

ゲストスピーカーとして,鈩悠介さん(広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構特別支援教育実践センター),両角遼平さん(本学博士課程後期)をお呼びしました。小野創太(教育研究推進員)を含め,3人で,自らが大学の非常勤講師を担当した経験を,成功・失敗の両面から話していきました。

本発表を踏まえた質疑応答では,今後「良き大学の講義」を実現していくための建設的なアドバイスが,参加者のみなさまから提起されていました。例えば,「学生同士がうまく話し合いができるように,議論の仕方を教員から提案し,実際に教員がモデルになってみる」,「学生の様々なニーズを可視化し,教員が行いたい講義のイメージと,学生が受講したい講義のイメージを擦り合わせていく方策を考える」など,様々なご意見がありました。

大学の講義の内容,および方法をどのようにリフレクションすべきかについては,未だ明確なものはありません。本企画は,大学教員が自らの講義を改善していくための場となる可能性を秘めているのではないか,そのような展望を企画者が抱く貴重な時間となりました。

- 趣旨説明および講義の経験を共有する小野さん

- 具体的な経験をお話しする両角さん

- 資料をもとに熱く語る鈩さん

- 発表を聞く参加者

(文責:小野創太)

第10回:2023年8月23日(水)夏休み拡大版ブラウンバッグランチョン①

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年8月23日(水)に「「良い教師」について議論しよう!」を開催いたしました。大学院生を中心に,4名の皆様にご参加いただきました。

はじめに、髙須から現代的な課題として教師のなり手が不足していることやそれに伴って働き方に関する議論がされていることを指摘し、今回「良い教師」について意見を交わす理由を説明しました。

次に、参加された方々から簡単に自己紹介をしていただき、教師の「良さ」を表す指標を様々出してもらいました。そして、誰にとって「良い教師」であるべきかについて各々の意見を述べてもらいました。全体として、子どものためにという共通認識はあったものの、具体的に子どものためとはどういうことなのかについて頭を悩ませました。何か答えが出たわけではありませんでしたが、違った意見を出し合うことで参加者の思考を刺激する機会となりました。

他にも、今後の社会に必要な「良い教師」とは何かについて「データ駆動型社会」「管理社会」などをキーワードに議論を交わしました。

「良い教師」とは何かについては、これまでもたくさん議論されてきたことでありますが、今後とも絶えず議論し続けることが大切であるとのことを参加者の皆さんと共有して今回の企画は終了しました。

- 「良い教師」について意見を述べる参加者

- 教師不足について説明する高須さん

(文責:髙須明根)

第11回:2023年9月22日(金)夏休み拡大版ブラウンバッグランチョン②

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年9月22日(金)に夏休み拡大版ブラウンバッグランチョン「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか2―国語教育・音楽教育の場合―」を開催いたしました。総勢17名の方々にご参加いただきました。

たとえ教科教育学を専攻していても,自分の専門とする教科以外の見聞に触れる機会はそう多くありません。「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか」シリーズでは,国語や数学といった様々な教科の理念・本質について理解を深めるとともに,「各科教育学の集合体」を「教科教育学」へと再編するための示唆を得ることを目指します。シリーズ第2回の対象は国語科教育・音楽科教育です。ゲストに,文学作品の読みの評価を研究する木村穂乃香さん(広島大学大学院・大学院生),幼児期におけるコミュニケーションと音楽のかかわりについて研究する武島千明さんをお招きし,フロアを交えて,教科として国語や音楽を学ぶことの意味・意義を議論し合いました。

まず,司会の吉田純太郎(教育研究推進員)から今回の問題提起が行われました。「なぜ古文や漢文を読まないといけないのか」,「どうしてポップスやボーカロイドではなくクラシックを聴かないといけないのか」といった問いを示しながら,国語教育・音楽教育の目的について議論する必要性について,フロアと理解の共有を図りました。

次に,ゲストのふたりから話題提供が行われました。

- 現場での指導経験を語る木村さん

- 自身の演奏家アイデンティティについて語る武島さん

木村さんは,語彙や文法の学習に留まらない国語科の学習の意義を紹介しました。つまり,自分の内面を理解したり,他者との関係を築いたり,世界の見方を変えたりするための言葉の学びの必要性を提示しました。一方で,国語科についての捉えの実態も紹介されました。すなわち,木村さんの指導経験を手がかりに,教師と学習者との間で国語に対する理解にズレがある可能性が示されました。

武島さんは,はじめに従来の音楽教育研究が「なぜ音楽科を教えるのか・学ぶのか」という問いに十分に答えてこなかったことを紹介しました。また,その背景として,ヒトを生まれながらにして音楽的な存在であるととらえている音楽教育研究の前提が紹介されました。さらに,音楽科教師や音楽教育研究者(音楽の教師教育者)など,音楽教育研究を担う人々が,自らの被教育経験をとおして音楽を教える・学ぶことの意義を自明的なものとしてとらえているために,音楽教育研究分野では「なぜ音楽科を教えるのか・学ぶのか」が問われてこなかったのではないか?というご自身の仮説も提示されました。

そして,話題提供を受けてフロアとゲストとの間で質疑応答が行われました。専門や学年の多様なフロアの学生からの質問・指摘によって,教科内容や学習者の文化資本・インクルージョンといった幅広いトピックをもとにして,議論は発展していきました。

最後に,一連の話し合いの成果を吉田がまとめました。①国語科と音楽科はいずれも学習者の感性を大切にした教科である点に重なりが見られること,②一方で,言葉の学びを後天的な能力開発,音楽の学びを先天的な徳性の寛容として捉えている点に違いがみられること,③国語科や音楽科,その他の教科や特別活動との共通点・相違点を見極めながら,教科の統合や再編について検討を行う必要があることを提示し,散会としました。

引き続き,本シリーズでは教科教育の役割を考えるためのきっかけの場を提供してまいります。

(文責:吉田純太郎)

第12回:2023年10月13日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2023年10月13日(金)にブラウンバッグランチョン「論文合評会2―教育哲学編―」を開催いたしました。学部生や大学院生を中心に9名の皆さまにご参加いただきました。この企画は、「教育」という営みを対象とする研究分野について理解を深めることを目的に開催しております。今回は、教育哲学という分野を取り上げました。ゲストに、広島大学の教育哲学研究室に所属する中島理志さん、板野誠さんをお迎えして話題提供していただきました。

- 教師の感情労働について語る中島さん

- 哲学教育について語る板野さん

- 「教育」という営みについて考える参加者

- 質問をする参加者

中島さんからは、自身の研究をもとに教育哲学的な問いについて語っていただきました。教育哲学会の次世代育成企画でも話題となったテーマです。教師の感情労働について研究を進めている中島さんからは、これまでの経歴とともに、自身の問いの立て方を提示していただきました。また、広島大学の教育哲学研究室に所属している一員として、その歴史的な影響や指導教員からの思想的な影響も受けていることについて共有していただきました。

板野さんからは、自身の研究領域がどこに位置しているかについて詳細にお話しいただきました。この話には、板野さんの研究領域に対するアイデンティティが色濃く現れていました。哲学教育を対象に研究を進める板野さんは、英米圏の特倫理学などにも目配せし、知識というものが権力関係などによって大きな影響を受けていることに関心を寄せて認識的不正義に対峙している旨を共有していただきました。

お二人の話を受けて、最後に指導教員からどのような影響を受けているのかそれぞれ語っていただきました。お二人とも受け止め方は異なるものの、意識的であれ無意識的であれ何かしらの影響を受けていることは間違いないことが確認され本企画は終了しました。

(文責:髙須明根)

第13回:2023年10月27日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2023年10月27日(金)にブラウンバッグランチョン「新任教員との対談3―多様なことばと文化をもつ人々の共生と学びを考える―」を開催いたしました。学部生・大学院生・大学教員を中心に22名の皆さまにご参加いただきました。

本企画は、本年度、広島大学に着任された南浦涼介准教授(専門は外国人児童生徒教育学、教育方法学)に話題提供者となっていただき、丸山恭司教授と対談を行うかたちで開催されました。南浦准教授からは、ご自身のタイでの日本語教師経験や日本での教職経験をもとに、研究者になるまでの経歴を語っていただきました。丸山教授からの南浦准教授の研究室HP「みなみうらぼ」の紹介をきっかけに、参加者からは様々な質問がなされました。最後に、南浦准教授にとっての「研究者のあり方」について述べられ、参加者にとっても今後のキャリアを考える貴重な機会となりました。

- 自身の経験について語る南浦准教授

- 参加者と対話する丸山教授

(文責:海老名和華)

第14回:2023年11月10日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年11月10日(金)にブラウンバッグランチョン「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか3―体育科教育・スポーツ教育の場合―」を開催いたしました。総勢16名の方々にご参加いただきました。

たとえ教科教育学を専攻していても,自分の専門とする教科以外の見聞に触れる機会はそう多くありません。「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか」シリーズでは,国語や数学といった様々な教科の理念・本質について理解を深めるとともに,「各科教育学の集合体」を「教科教育学」へと再編するための示唆を得ることを目指します。シリーズ第3回の対象は体育科教育です。ゲストに,冨岡宏健さん(広島大学大学院・大学院生),海老名和華さん(広島大学大学院・大学院生)のお二人をお招きし,フロアを交えて体育科を学ぶことの意味・意義を議論し合いました。まず,司会の吉田純太郎(教育研究推進員)から今回の問題提起が行われました。「なぜロンダートができないといけないのか」「部活動や特別活動(運動会・体育祭)でもスポーツをするのに,どうして教科のなかでスポーツをしないといけないのか」といった問いを示しながら,体育科教育の目的について議論する必要性について提示しました。

- 体育とスポーツの違いについて説明する海老名さん

- 体育科教育の目標について語る冨岡さん

- 体育とスポーツの違いにつて意見交流をする参加者

- お互いの経験をもとに話し合う参加者

次に,冨岡さん・海老名さんより話題提供が行われました。学習指導要領や体育科教育学研究においては,豊かなスポーツライフの実現を目指した体育科教育が志向されていること。そして,現行の学習指導要領からは,体育や保健の見方・考え方として「する・みる・支える・知る」が設定され,「する」ことに偏重していた体育科教育からの脱却が図られていることが示されました。さらに,スポーツを通じた競争によって人間関係を構築したり,教科書にとらわれない柔軟な探究活動を行ったりするところにも,体育科の意義が認められることが指摘されました。冨岡さんの実践事例も併せて紹介されたことで,フロアは体育科教育の役割を理論・実践の両面から理解することができました。

「スポーツそのものを教えることは体育ではない。スポーツは素材である」。冨岡さんの語りから,参加者は,体育科教育とスポーツ少年団や実業団といった活動との異同を認識できました。また,(部活動や運動会と異なって)見方考え方や体育理論を踏まえた学びが展開される点に体育科教育の意味を見出すこともできました。一方で,体育科教育学研究の独自性・自立性については依然として議論の余地があることも確認されました。体育科教育(学)の必要性を考えるためにも,引き続き,本シリーズでは教科教育の役割を考えるためのきっかけの場を提供してまいります。

(文責:吉田純太郎)

第15回:2023年11月24日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2023年11月24日(金)にブラウンバッグランチョン「教育トピック学習会〜学校教育における生成型AIの活用の在り方〜」を開催いたしました。学部生や大学院生を中心に13名の皆さまにご参加いただきました。このたびの企画は、昨今の「教育の情報化」を推進する日本の公教育政策の潮流に鑑み、テクノロジーの発達について知りたいと考えている方や「なんとなくだけど教育に関心がある」方など幅広い参加者を想定したものです。ゲストに、ロンドン大学大学院を修了され、ITの発達したエストニアでもご活躍された鍋島勢理(なべしま せり)さんをお招きしました。

まず、企画者の川本吉太郎(教育研究推進員)より、本企画の趣旨説明が行われました。本企画は、昨今話題となっている生成型AIについて、日本の公教育でも活用しようとする動きがあることを受け、学生の間で自由に話し合うことを目的としていること、結果として、議論をする仲間を増やしてほしいことが願いとして述べられました。

- 企画主旨を説明する川本さん

- ゲストスピーカーの鍋島さん

- 鍋島さんの話を聞く参加者

- 質問を投げかける丸山センター長

次に、鍋島さんより話題提供が行われました。(1)ご自身の経歴と問題意識、(2)代表的な生成型AIであるChatGPTの紹介、(3)生成型AIを学校教育で活用することについての政策レベルでの議論について説明していただいた後、(4)生成型AIを使ってみる演習も行い、参加者一同盛り上がりました。

最後に、川本より、生成型AIの活用の是非についての議論点が確認され、BBLは終幕しました。ゲストの鍋島さんへ質問が出る場面もあり、非常に活発な30分となりました。

これからも、学生が自由闊達に意見交流をすることができる「開かれた場」としてのブラウンバッグランチョンを企画してまいります。

(文責:川本吉太郎)

第16回:2023年12月8日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2023年12月8日(金)にブラウンバッグランチョン「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか4―算数・数学教育の場合の場合―」を開催いたしました。総勢10名の方々にご参加いただきました。

たとえ教科教育学を専攻していても,自分の専門とする教科以外の見聞に触れる機会はそう多くありません。「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか」シリーズでは,国語や数学といった様々な教科の理念・本質について理解を深めるとともに,「各科教育学の集合体」を「教科教育学」へと再編するための示唆を得ることを目指します。シリーズ第3回の対象は算数教育・数学教育です。ゲストに,安部喜敬さん(広島大学大学院・大学院生)をお招きし,フロアを交えて算数科・数学科を学ぶことの意味・意義を議論し合いました。まず,司会の吉田純太郎(教育研究推進員)から今回の問題提起が行われました。「どうして因数分解や微分・積分ができないといけないの?」,「計算なんてMathematicaのようなコンピュータに任せればよいのではないか……」といった問いを示しながら,算数科・数学科の目的について議論する必要性について提示しました。

- 安部さんの紹介をする吉田教育研究推進員

- 途上国の数学教育の現状を説明する安部さん

- 質問をする参加者

- 発表を熱心に聞く参加者たち

次に,安部さんより話題提供が行われました。安部さんからは,中教審答申で示された「算数・数学の学習過程のイメージ」や,数学教育の目的論(陶冶・実用・文化)を紹介してもらいました。一方で,中心的には,安部さんの専門である教育開発や民族数学の観点から,数学教育の目的論についてお話を頂きました。社会を構成している数に関する認識的・社会的な分断が途上国-先進国間で生じているということ(ひいては日本の教育現場でも起こりうるということ)。また,数学がもつ論理性はどんな社会に対しても必ずしも通用するとは限らないということが諸外国の事例をもとに指摘されました。最後には,数学に内在する論理性を享受しつつも,誰もが数や図形を使って対話ができるような教室空間を希求することの必要性を私見として説かれました。こうした安部さんの提案は,数学教育の可能性を拡張する一方で,算数・数学科と他の教科との関係性を問い直すものであり,教科教育(特に,各教科の本質論や教科区分論)を考えるうえで示唆に富むものでありました。これには参加者の多くが,これまでに学習した経験に基づく算数・数学に対する見方を大きく変容させることができたものと思われます。

今回で「なぜ教科を教えるのか・学ぶのか」シリーズは最終回です。会の終了後には,コーヒーを片手に各々の専門教科について語り合う参加者の姿が見られました。今後は,これまでの議論を通じて形成された学生同士の繋がりを,新しい共同研究のシーズへと昇華させることが期待されます。そのためにも,専門教科を超えて,学生が教科教育の在り方を探究できるような場を引き続き提供してまいります。

(文責:吉田純太郎)

第17回:2024年1月19日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2024年1月19日(金)にブラウンバッグランチョン「教育学研究における質的研究の意義と課題を考える―社会科教育学の立場から―」を開催いたしました。学部生・大学院生を中心に12名の皆さまにご参加いただきました。今回の企画は,企画者である小野創太(教育研究推進員)の専門領域である社会科教育学において,近年,質的研究方法が数多く採用されていることを背景に,開催したものでした。大学生や院生が自身の研究で質的研究を採用する上で,その方法がどのような目的・意義があるのかを自覚することは必要です。質的研究と一口に言っても,様々なバリエーションが存在するため,研究目的に即して方法を選択することが重要であることを,参加者と確認・共有しました。

小野からは,質的研究を採用した3本の論文(鈩,2019; 吉原,2022; 小野,2023)が参加者に配布され,それぞれの論文の研究方法・調査結果のいかなる部分,示し方が説得的であるか,もしくはその説得性に課題があると参加者が考えた場合,それはなぜかについて検討が進められました。

- 企画主旨を説明する小野さん

- 提示された論文を読む参加者

- ポイントを絞って精読する様子

- 参加者同士で議論を行う様子

参加者からは,「いかなる形で一般性・客観性を確保できるのか」「教師-生徒関係がある中,データ収集を妥当に行えるのか」「調査対象者は妥当か」「いかなる形で調査方法や分析視点の選定理由について説得的に記述できるのか」について,多くの意見の提案がなされ,活発な議論となりました。

最後に,星(2023)が述べる社会科教育研究における調査研究の3つのアプローチ(①論理実証アプローチ,②一般化可能性を重視する社会文化的アプローチ,③事例の個別性を重視する社会文化的アプローチ)から,3つの論文の目的や意義をどのように評価できるかを参加者と共有し,企画が幕を閉じました。

今後のブラウンバッグランチョンにおいても,研究方法についてオープンに議論できる場を設定したいと考えております。

(文責:小野創太)

第18回:2024年2月9日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年2月9日(金)にブラウンバッグランチョン「教育トピック学習会 in EVRI〜日本の学校教育はどうあるべきだろうか〜」を開催いたしました。学部生や大学院生を中心に18名の皆さまにご参加いただきました。このたびの企画は、2023年6月16日に第4期教育振興基本計画が策定されたことを背景に、今後の教育で重視されようとしていることを知りたい方、もっと良い学校教育とはなにかについて語り合いたい方など幅広い参加者を想定したものです。

まず、企画者の松原信喜(教育研究推進員)より、教育振興基本計画に関する基礎的な説明がなされ、本計画を基に各自治体が教育大綱を定めることから、本計画は今後5年間にわたる学校教育の指針を示すものとして理解できる旨が共有されました。

その後、本計画のコンセプトである「持続可能な社会の創り手の育成」、および「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」について松原から簡単な説明がなされた後、上記2つのコンセプトに関して考えたこと感じたことについて参加者同士が議論する時間がとられました。そこでは、文部科学省の示すウェルビーイングの協調的要素に関すること、教師のウェルビーイングに関することなど、参加者独自の視点からさまざまな意見が出ていました。

- 趣旨説明と振興基本計画の概要を説明する松原

- 本計画の概要を聞く参加者

- 「コンセプト」について議論する参加者

- 自由に議論する様子

次に、計画内で具体的に示された「5つの基本的方針」と「16の教育政策の目標」を参加者と共有し、今後日本の学校教育において重点を置くように示された事項について議論しました。その際にも参加者それぞれの専門や関心から意見がでたほか、参加者同士が重要事項として認識するトピックが一致する場面も見受けられました。議論が止まないなかではありましたが、最後に教育トピック学習会の良さとして、専門や学年を越えた意見交流や、自分の意見の相対化が参加者と共有され、本会は幕を閉じました。

EVRIでは2023年度に計18回BBLを実施し、学生同士のつながりや、普段なかなか得ることができない知見を共有する場を提供してきました。いずれの回も多様な所属、専門の皆様にご参加いただけたと感じております。今後もEVRIは学術的知見の共有・つながり創出の場を提供して参ります。

(文責:松原信喜)

第19回:2024年5月8日(水)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年5月8日(水)に「教員対談シリーズ1〜櫻井勇介准教授と丸山恭司教授〜」を開催いたしました。学部生・大学院生を中心に、7名の皆様にご参加いただきました。

本企画は、広島大学・教育学習支援センターの櫻井勇介准教授(ご専門は国際的な場での大学生の学びを研究、評価して体系化することを目指す研究)に話題提供者となっていただき、丸山恭司教授と対談を行うかたちで開催されました。櫻井准教授には、東京外国語大学で過ごした学部時代、オーストラリア・モナシュ大学で過ごした修士時代、フィンランド・ヘルシンキ大学で過ごした博士時代の経験をご共有いただきました。

- 海外での経験を語る櫻井准教授

- 参加者に向けて話す丸山教授

そのほかにも、学部時代にタイへ渡航し海外の語学教育に興味をもった背景、修士課程終了後のエジプト・カイロにおける経験、博士課程在籍時のフィンランドにおける生活の様子、博士号取得後の自身のキャリア形成について語っていただきました。参加者からは留学先に関する質問がなされ、櫻井准教授からはヨーロッパには非英語話者に対する寛容さがあるので、留学先として前向きに考えていいのではと助言がありました。

いずれの話題も、参加者にとって海外留学や研究者としてのキャリア形成を考える貴重な機会となりました。引き続き本シリーズでは、多様な領域の研究、そしてさまざまなキャリアを歩んできた大学教員との対話を通じて、参加者が研究内容やキャリア形成などについて考えるきっかけを提供してまいります。

(文責:松原信喜)

第20回:2024年5月17日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年5月17日(金)に「教員対談シリーズ2〜池尻良平 准教授と丸山恭司 教授〜」を開催いたしました。大学院生を中心に、17名の皆様にご参加いただきました。

本企画は、広島大学大学院人間社会科学研究科の池尻良平准教授(ご専門は、教育工学・歴史教育・ゲーム学習)に話題提供者となっていただき、丸山恭司教授と対談を行うかたちで開催されました。池尻准教授には、歴史教育と教育工学を専門にされた経緯や、これまで取り組まれてきた研究とその成果をご共有いただきました。

そのほかにも、研究・企業・教育を連関させるに至った経緯や、広島大学に着任した背景について語っていただきました。

参加者からは教育に使えるゲームに関する質問がなされました。池尻准教授からは、ゲームの魅力として世代や地域の制限を超えた人々の交流があることを説明いただいたほか、現実世界との連携を可能にする具体的なゲームを紹介いただき、質問へ応答がなされました。

- ゲーム学習について語る池尻准教授

- 参加者に質問を投げかける丸山教授

- 質問をする参加者

いずれの話題も、各参加者にとって研究者としてのキャリアを考える貴重な機会となりました。引き続き本シリーズでは、さまざまなキャリアを歩んできた大学教員との対話を通じて、参加者に対してキャリア形成について考えるきっかけを提供してまいります。

(文責:小笠原愛美)

第21回:2024年7月26日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年7月26日(金)にブラウンバッグランチョン「先生から話を聞こう!〜白石崇人 准教授〜」を開催いたしました。大学院生や教員を中心に4名の皆さまにご参加いただきました。

本企画は、今年度より着任された白石崇人准教授(専門は日本教育史、教育学史)をお招きし、ライフヒストリーやこれまでのご経験等についてお話しいただくことを目的としておりました。白石准教授からはまず、大学院を出られてから鳥取短期大学、そして広島文教大学を経て広島大学に着任されたという大まかな経歴をご紹介いただきました。また、修士から教育会に着目して研究を進めてこられ、2017年には『明治期大日本教育会・帝国教育会の教員改革:資質向上への指導的教員の動員』(渓水社)を出版するに至りました。これらの話に加えて興味深かったのは、学習塾・高校・大学の非常勤として働いていた際に「あなたの専門は?」と問われたこと、そして短大や私大で日本教育史だけではない授業も多く担当したことなどを通して自身の専門が「教育学」であると認識したことをお話しいただきました。そこから、幼児教育とは何か、教育とは何かと考え続け、目の前にいる学生に対してできることを模索した結果、教科書を執筆するところまで至りました。このように、社会や職場から求められる役割をこなしてきた教育学者・教職課程担当教員という柱と、時には明治期の鳥取県や東京府の教育会について、時には日本における教育学と教員の教育研究と歴史について研究する日本教育史研究者という柱の二つを意識してこれまで歩んでこられたとのことです。また、これら二つの柱は相互に関わり合い、教育・研究の双方を深め、とりわけ教育史研究において重要となる資料の整理や読み方などは事務能力として応用することができたと語っていただきました。

- これまでの経験について語る白石准教授

- 参加者との質疑応答

参加者からは、私大の頃の困難や博士以降の研究の進め方、資料との偶然な出会いなどについて質問がなされ、白石准教授から応答がなされたのち会は終了しました。今後もこのような機会を設け、学生同士や教員同士がつながるきっかけとしていきたいと思います。

(文責:高須明根)

第22回:2024年9月18日(水)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2024年9月18日(水)に「『日本型教育の海外展開』について考えよう!」を開催いたしました。大学院生を中心に,7名の皆様にご参加いただきました。

はじめに,参加された方々から簡単に自己紹介をしていただき,それぞれの参加者がどのような関心をもって今回のBBLにお越しいただいたのかを共有しました。

- 趣旨説明を行う高須

- 参加者による自己紹介の様子

次に,髙須から従来行われてきた教育借用(education borrowing)よりも一層複雑でかつ多層的なかたちで「日本型教育の海外展開」がなされていることを指摘し,今回意見を交わす理由を説明しました。複雑化・多層化の背景としてグローバル教育市場の拡大,つまり,①サービス貿易に関する一般協定(GATS)と教育の輸出サービス産業化,②教育市場化改革の世界的拡大,③PISAと教育の標準化,序列化,エビデンスに基づく政策トレンド,④国際教育協力と官民連携(PPPs),⑤テクノロジーと学習との結びつきがあると説明されました。

それらの説明を踏まえて,上記の傾向をどのように感じるか,また,教育のサービス化についてどのように考えるのかについて議論する時間がもたれました。議論の中では,各国にどのような利点があって「輸出・輸入」をしていくのか,海外展開に伴う教育課題はどのようなものなのか,が論点となりました。

次に,令和5年度採択のEDU-Port調査研究:「非認知能力の育成に向けた特別活動の国際化と質保証に関する研究~日本型教育先進地エジプトにおけるTokkatsuの効果検証~」の概要,およびエジプトにおける「日本型教育」の展開が紹介されました。エジプトでは、日直や清掃活動,学級会などが取り入れられている日本式学校が50校以上あり, 今後100校以上に増やしていくが目指されています。

そのうえで,「日本型教育」の可能性とその限界はどこにあるのかについて参加者で議論しました。具体的には,集団生活や規律,他者への思いやりなどの情操的な面,あるいは(良くも悪くも)公費支出が少ないにも関わらずPISAに代表される国際学力調査の成績が相対的に高いとされる経済的効率性の高さに注目が集まるのではないかとの意見が出ていました。加えて教育内容の面では,理数教育が伝統的に注目されてきたとの指摘もありました。最後には,「日本型教育」を措定できるかどうか,なにをもって措定するのかの区分や基準についても深めていく必要があるという意見も出ていました。

- 周りの参加者同士で議論を交わす様子

- 全体で「日本型教育」について検討する様子

「日本型教育」とは何かについては,これまでもたくさん議論されてきたことでありますが,今後とも絶えず議論し続けることが大切であることを参加者の皆さんと共有して今回の企画は終了しました。今後もブラウンバッグランチョンでは,昨今の教育事情をみなさまと共有し,議論していく場を提供してまいります。

(文責:高須明根)

第23回:2024年10月18日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年10月18日(金)にブランウンバッグランチョン「日本人学校に関する研究報告会」を開催いたしました。学部生や大学院生を中心に14名の皆さまにご参加いただきました。

本企画では、日本人学校を対象とした共同研究「日本人学校における教育実践の質的向上に関する領域横断的研究―バンコク日本人学校を中心に―」(公益財団法人博報堂教育財団 2023年度 第18回 「児童教育実践についての研究助成」研究代表者:川本吉太郎)の成果について、川本吉太郎特任助教、高須明根教育研究推進員より報告されました。

- 研究の概要を説明する川本特任助教

- 趣旨説明する髙須

はじめに、研究対象として日本人学校がなぜ重要なのか、問題の所在について説明がなされました。ここでは、日本人学校が憲法第26条と関わって、海外で生活する日本人の子どもの教育機会保障を考えていくうえで重要な対象であることが共有されました。

第2に、日本人学校のなかでもなぜバンコク日本人学校を主要な研究対象として設定したのかについて説明がなされました。すなわちバンコク日本人学校は、①世界で初めて設置された日本人学校であること、②世界最大規模の在籍生徒数を抱えていること、③「日本人学校」であるにも関わらず現地法(タイの私学法制)に規制されていることが主な理由として挙げられました。

第3に、バンコク日本人学校の教師に焦点を当てた際、研究課題としてどのようなことを設定したのかについて紹介されました。すなわち、派遣教師をめぐる論点として①教師の入れ替わりが激しいことによる教育・運営の継続性、②学校採用教員を中心とした教師の質を支える教員研修、③帰国後どのように派遣経験を活かすのかが論点として浮かび上がってくることが説明されました。

これらを踏まえてバンコク日本人学校をみてみると、「日本の公教育の「境界線」に位置づく教育機関としてこれからの日本の学校教育に対して示唆に富む存在」として当対象を学術的に意義付けることができるといいます。

- 質疑応答の様子

- 終了後も交流している様子

参加者の皆さまからは、タイにありながら日本の学習指導要領に基づいて教育を行っていくことの葛藤や利点、どのような家庭が日本人学校を選択するのか、児童生徒が日本へ帰国する場合をどのように想定しているのか、日本人学校の事例からみる日本への示唆について質問がありました。参加者のなかにはドイツの日本人学校に勤められていた経験のある方もおられ、世界各国の日本人学校の様子についても共有されるときとなりました。

本企画を通して、日本人学校の魅力や課題について知っていただければ幸いに感じるとともに、今後ともEVRIではさまざまな共同研究の紹介を通して、さまざまな興味・関心をもつ方々が交流できる機会を設けたいと考えております。

第24回:2024年11月29日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年12月6日(金)にブランウンバッグランチョン「先生から話を聞こう!②〜波光涼風特任助教〜」を開催いたしました。大学院生を中心に4名の皆さまにご参加いただきました。

本企画では、心理学がご専門の波光涼風 特任助教をお招きして、これまでの大学院生活のご経験や研究についてお話しいただきました。若手研究者ならではの視点から、キャリア形成に向けても貴重な内容をご共有いただきました。

まず、ご自身が心理学へ興味をもった経緯についてご共有いただきました。大学入学までは、「同じ“子ども”なのに同じように支援が受けられない子ども」や「あまり注目されない人々」に対して支援をしたいという思いが強かったといいます。

学部時代より尾形明子教授に師事され、卒業論文からは注射恐怖(注射処置に対して過剰な恐怖や不安を感じる人々)に関する研究に取り組まれました。当時、日本における注射恐怖研究の事例は2件のみで、注射恐怖を測る尺度もなかったため、波光先生ご自身で尺度を作成されたといいます。

修士課程からは、抑うつ予防プログラムの開発と実践に、授業者かつプログラムの開発者として取り組まれました。認知行動的な理論背景・有効性のあるものをプログラムに組み込み、実践を通して改善・改良し、また効果検証もされました。

博士課程後期進学に際しては、非常に悩んだ末、「研究をかたちにしたい」、「もっとやってみたい気持ちがある」、「プレパレーションにつながる研究がしたい」、「ひとりの心理士が救える人には限りがある」といった気持ちのもと進学を決断されました。そして、研究として行ってきた「注射恐怖に関連する心理学的要因の検討」や看護学生に対するバーンアウト予防について取り組まれた様子をお話いただきました。

- 自身の経験を語る波光特任助教

- 参加者とのやりとりする様子

最後に、「うまくいかないことも悩むこともたくさんあった」、「進学してみたからこそできた経験もたくさんあった」、「経験するなかで、気づいていなかったことへの興味もでてきた」、「いつでもやめれるし、また戻ってこれる」、「とりあえずやってみる!から考える」といった助言が共有され、参加者とのやりとりののち、企画が終了しました。今後もEVRIでは若手研究者をお招きし、先達からのご経験や研究を共有いただく場を提供してまいります。

(文責:高須明根)

第25回:2024年12月6日(金)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年12月6日(金)に「卒論・修論どうする?~先輩の体験記&お悩み相談会~」を開催いたしました。12名の学部生・院生の方々にご参加いただきました。

- 自身の経験を語る松原

- 自身の経験を共有する大城さん

- 経験談を真剣に聴く参加者

はじめに、松原信喜教育研究推進員より、自身の卒業論文執筆に関する経験の紹介が行われました。どのようにテーマと出会ったのか、どのような問いを設定していったのか、どのような悩みをもっていたのかといった話題についてお話しいただきました。とりわけ、素材集めと素材整理は年内に終わらせておくと楽になるというアドバイスを学部生の参加者に向けて届けていました。

次に、教育方法学研究室所属の大城朝周さん(D1)より、修士論文執筆に関する経験の紹介が行われました。大城さんからは、「AIに修士論文は書けるか」といった質問が参加者に投げかけられ、自身の修士論文は自分以外でもできるものだったんじゃないかという疑問に直面したことが語られました。「自分にしかない問い」って何なのかを磨いていくために、文献を通して自己を批判する、学友と議論する、色んな研究会・セミナーに参加するといった方法があるということを参加者に伝えていました。

- 研究方法論についてやりとりする様子

- 実際のレジュメを読む参加者

- 研究交流する参加者

最後に、参加者同士で悩みを出し合う時間がとられました。ある参加者からは、研究方法論に関して悩んでいることが共有されました。それに対して問題設定こそが重要でそこから適切な研究方法が導かれるのではないかといった意見や、自身の想いを優先して論じたい一方、既存の枠組みののもとで議論を展開しなければならないという間で葛藤しているとった感想が出されました。その後、参加者同士で研究に関する悩みが共有する場面もみられました。今後もEVRIは広く学生のニーズに応えるとともに、本学の教育学研究を喚起する企画を提案してまいります。

第26回:2024年12月16日(月)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2024年12月16日(月)にブラウンバッグランチョン「先生から話を聞こう!③〜杉田浩崇准教授〜」を開催いたしました。学部生・大学院生・大学教員を中心に7名の皆さまにご参加いただきました。

本企画では、道徳教育、エビデンスに基づく教育、生命倫理学、ウィトゲンシュタインをキーワードとして研究されている杉田浩崇准教授(教育学プログラム・教育哲学)をお招きして、これまでの大学院生活のご経験や研究についてお話しいただきました。お話しいただいた内容の一部は、春風社編集部編『わたしの学術書:博士論文書籍化をめぐって』(春風社、2022年、219-225頁)にも詳しく記述されておりますので、ぜひこちらもご覧ください。

まず、ご自身の研究の原点について共有していただきました。杉田准教授の原点は、学生時代に携わった障害のある子どもたちを対象としたボランティア活動にあるといいます。最初は「ほんとうの子どもの〈内面〉に向き合えればいい教育ができるのではないか」という想いがあったと語られました。そんなとき、丸山恭司教授のご専門であるウィトゲンシュタインと出会います。そして、ウィトゲンシュタインの哲学とそれに基づく他者論によって、当初の発想は瓦解していったと述べられました。

その後、修士論文執筆中に生命倫理学における重度障害児の治療停止問題に関する議論を知ることになります。これが契機となり、重度障害児であった先生のご兄弟を想起しつつ、「自分が弟とのコミュニケーションでやっていたことは何だったのか」という実存的な問いと向き合うことになりました。

博士論文の執筆を終えて書籍として出版した後、「実存的な問題をどのように研究していけばよいのだろうか」という課題に直面したといいます。というのも、博士論文ではあえて実存的な問題に直接迫るような研究方法を採用しなかったため、それに対して書評等で批判が向けられたからです。最近はそのような課題に対して、マーサ・ヌスバウムとエヴァ・キテイの思想を手がかりにして乗り越えようとしていることが紹介されました。

- 執筆記事を紹介する杉田准教授

- 杉田准教授執筆記事を読む参加者

参加者からは、先述の「実存的な問い」を踏まえた研究に関わって、とりわけ卒論指導などといった具体的な指導場面でどう考えればよいかという質問がなされました。杉田准教授との応答を通して、自分と違う考えの文献・資料をいかに渉猟していくのか、自分との距離取りをどうするかといった点がポイントとなることが明らかになりました。また、「実存的な問い」の具体に関する悩みが参加者から共有され、自分自身が持ち合わせていないもの・原体験していないものを追究することも「実存的な問い」となり得るというやりとりがなされました。今後もEVRIでは(教科)教育学分野でご活躍されている研究者をお招きし、研究という営みについての考えを深める機会を広く提供してまいります。

第27回:2025年3月25日(火)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2025年3月25日(火)に「学振(DC・PD)申請書検討会」を開催いたしました。大学院生8名の皆様にご参加いただきました。

本企画は、昨年度(第2回BBL)に引き続き、日本学術振興会特別研究員の申請書を検討し、より良い申請書の執筆へと繋げていくことを目指して企画されました。この度の企画者である松原信喜さん(教育研究推進員)より、採択者の先輩方から引き継いだ内容や自身の経験を基に、制度概要において注目すべき点、申請書を執筆するにあたって重視してきた点が共有されました。

参加者からは、いつから申請書を書き始めればよいのか、どのように書き進めればよいのか、といった悩みが共有されました。また、松原さんの申請書をたたき台とし、どのような図が適切なのか、太字・下線で強調するか否かの基準は何かなど、申請書執筆にあたって重要であろう点について検討がなされました。

今後もEVRIは広く学生のニーズに応えるとともに、本学の教育学研究を喚起する企画を提案してまいります。

第28回:2025年6月18日(水)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2025年6月18日(水)にブラウンバッグランチョン「Let’s Talk!-オーストラリアの博士候補生と話そう-」を開催いたしました。総勢11名の方々にご参加いただきました。

話題提供者であるMatthew Mcinnesさんは,オーストラリア・ニューキャッスル大学で博士候補生をする傍ら,ディスタンスエデュケーション・ハイスクールにて教師としても勤務されています。本BBLでは,オーストラリアでの博士候補生としての生活の具体の紹介に加え,コーディネーターでもある岡村美由規准教授(教職大学院)のもとで1か月間日本での調査を行った経験ももとに,海外から日本に来たいち研究者として,お話をいただきました。

まず,司会・進行の武島千明(EVRI・特命助教)より,参加者へ,Matthewさんのプロフィールを共有しました。Matthewさんの研究内容が,「文化モデル(Cultural models)」を教師の専門性向上プログラムの国際的な実施指針として活用する方法に関するものであることに加え,現在,ディスタンスエデュケーション・ハイスクールの教員として,主に理科と外国語(日本語)を教えていることが参加者に紹介されました。

次に,Matthewさんより話題提供が行われました。Matthewさんからは,ご自身の詳細なご経歴,ニューキャッスル大学の概要に加え,ご自身の一般的な生活スケジュールや博士候補生としての研究スケジュールなどを紹介してもらいました。また,同じく大学院で学ぶ参加者らに対して,ご自身の経験にもとづき,アドバイスをお送りいただきました。

その後,質疑応答形式でのフリートークが行われました。会場全体を巻き込んで行われたフリートークでは,参加者からMatthewさんへ,様々な質問がなされました。「オーストラリアの理科教育カリキュラムはどのようなものなのか?」「オーストラリアのディスタンス教育には,どのような特徴があるのか?」「オーストラリアでは,複数の教科を一人の教師が担当することが一般的なのか?」などのように,Matthewさんの出身国であるオーストラリアの教育システムに関心をもった質問のほか,「なぜ,日本で研究しようと思ったのか?」「日本の教育現場を実際に見てみて,どのような印象を持ったか?」などのように,海外の研究者であるMatthewさんの視点そのものに関心をもった質問もなされ,活発な情報交換がなされました。

会の終了後には,Matthewさんと名刺交換をする参加者のすがたや,会場で出会った参加者どうしが情報交換をするすがたが見られました。今後も,教育を学ぶ学生の繋がりを創出する場として,引き続きブラウンバッグランチョンの場を企画してまいります。

(文責:武島千明)

第29回:2025年6月19日(木)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2025年6月19日(木)に、ブラウンバッグランチョン「先輩に聞いてみよう!~海外での学び~」を開催しました。大学院生を中心に5名の方に参加していただきました。

今回は、ゲストスピーカーに大山美桜さん(社会教育学・M2)をお招きし、「デンマークへのフィールドワーク経験をもとに」というテーマのもと、お話していただきました。

大山さんはデンマークの学童保育を主な研究対象としており、職員と子どもの関わりや、制度等、様々な視点から研究に取り組まれています。

この度は、昨年度に訪問したデンマークの学童保育施設でのフィールドワークについて、どのようにアポイントメントを取ったのか、受け入れ先がどのような過程で決まったのかということを主に話していただきました。

- 全体の様子

- 参加者との質疑応答

大山さんによるプレゼンが終わった後、参加者との質疑応答を行いました。

研究におけるフィールドワークの位置づけや、時期や制度といった、訪問する際に注意しておかなければならないこと等についてより詳細に共有されることになりました。

今後もEVRIでは、学生のニーズに応えられるような企画を幅広く実施し、本学の教育学研究を喚起する企画を提案してまいります。

(文責:青山伸洋)

第30回:2025年7月7日(月)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は、2025年7月7日(月)に、ブランウンバッグランチョン「進学のお悩み相談会-博士課程後期3年 王元貞さん-」を開催いたしました。大学院生を中心に、8名の皆さまにご参加いただきました。

本企画は、女性の博士課程後期院生をお招きし、大学院進学や研究職を志望した理由についてお話いただくことを目的としています。今回は、スポーツ教育を専門とされている国際教育開発プログラム博士課程後期3年の王元貞さんをお招きし、出産や育児のご経験を踏まえお話いただきました。

まず、学部生時代にどのようなご経験をされたのか、いつからどのようなきっかけで大学院進学や研究職を志望するようになったのか、なぜ広島大学大学院への進学を選択されたのかについてお話いただきました。

外国語に興味があった王さんは、日本の女子言葉に魅了され、中国の北華大学にて日本語を専攻されました。3年次には韓国への交換留学をきっかけに韓国語を学び始めるなどし、4年次の後期から韓国語教師、日本語教師として、専門学校で働き始めました。日本語教師として働くうちに、より専門性を高めたいと思うようになり、大学院への進学を決意されたといいます。また、日本に留学したいという大学1年次に抱いた気持ちが蘇るとともに、教えることや教育とは一体何なのかと思案していたことも相まって、広島大学への進学を選択されたといいます。

次に、司会の小笠原さんによって提示された、女性の大学院進学に関する質問にお答えいただきました。小笠原さんは、海外の大学院生から、どうして日本の大学院生に女性や既婚の女性が少ないのかと尋ねられたといいます。ここで言われる「日本の」が日本の現状を正確に反映しているわけではありませんし、大学院に進学することや結婚することが必ずしも正しい道とも限りません。しかし、より女性が自身の進みたい道を選択できるようになってきている今だからこそ、先の問いを考えることは重要なように思われます。この質問に対し、王さんは、ご自身が出産や育児を経験される中で、研究との両立の難しさを感じたといいます。両立の難しさは、日本の大学院生に女性や既婚の女性が少ない理由の1つなのではないかと述べられました。また、社会文化の違いもその理由の1つではないかと述べられました。

- 進学や研究職を志望した理由を共有する王さん

- 質疑応答の様子

- 参加者との対話の様子

以上を踏まえ、参加者からは、出産や育児を経験する前と後の教育観の変化、スポーツ教育を専門とした経緯、執筆中の博士論文の研究内容、出産や育児によって研究が中断することへの不安や葛藤などについて質問がありました。応答を踏まえ、最後に王さんから参加者に対し、研究職を目指すことが正しいとは必ずしも言えないが、続けたい、研究したい、という時に、それを自由に選択できる社会や自分であって欲しいという想いが伝えられました。

今後もEVRIでは、女性の博士課程後期院生をお招きし、参加者に対して女性のキャリア形成について考えるきっかけを提供してまいります。

(文責:小笠原愛美)

第31回:2025年11月6日(木)

広島大学大学院人間社会科学研究科「教育ヴィジョン研究センター(EVRI)」は,2025年11月6日(木)にブラウンバッグランチョン「Let’s Talk!-ドイツ留学中の博士学生と話そう-」を開催いたしました。ドイツ教育や音楽教育に関心をもつ5名の方々にご参加いただきました。

話題提供者である鈴木慧さんは,ドイツ・ジーゲン大学に助教として勤務する傍ら,博士論文の提出を目指して日々研究をされています。今回の広島訪問は,ご自身の博士論文に関わる調査を目的としたもので,これから2週間程度の滞在を予定しています。

まず,司会・進行の武島千明(EVRI・特命助教)より,本BBLの趣旨が共有されました。本BBLは,鈴木さんと参加者との情報交換により,今後の研究交流につながることを期待したものです。そのため,趣旨説明の後には,登壇者・参加者全員で自己紹介を行いました。

登壇者・参加者が打ち解けたところで,鈴木さんより話題提供が行われました。鈴木さんからは,まず,助教として,普段行っている業務の具体や生活をご紹介いただきました。その後,博士学生として,研究生活やドイツでの日常の過ごし方についてご共有いただきました。また,博士論文のテーマや研究の状況などの概要もご説明いただきました。

その後,質疑応答形式でのフリートークが行われました。会場全体を巻き込んで行われたフリートークでは,参加者から鈴木さんへ,様々な質問がなされました。「ドイツの教員養成大学の学生の年齢層は広いのか?」「ドイツで教員養成課程を修了した後に,教員になる学生はどのくらいいるのか?」「ドイツでは,修士課程まで進む学生はどのくらいいるのか?」などのように,鈴木さんが勤務するドイツの教員養成大学の様子に関心をもった質問のほか,「ドイツに渡ってから,どのような点で文化の違いを感じたか?」「ドイツ語はどのように習得したのか?」「ドイツに渡ったきっかけや,修士課程入学までの過ごし方はどのようなものだったのか?」などのように,ドイツに渡って生活をしたり,研究をしたりしている鈴木さんの経験に関心をもった質問もなされ,活発な情報交換がなされました。

会の終わりには,鈴木さんがご自身の経験をもとに大切にされている,自分自身のなかに軸をもって物事をやりきることや,目標に向けて自ら考えて行動する力に関するアイデアを,参加者へのアドバイスとしてお送りいただきました。

EVRIでは今後も,教育に関心をもつ研究者同士の交流を創出する場として,引き続きブラウンバッグランチョンを企画してまいります。

(文責:武島千明)

Contact

EVRIとの共同事業等へのお誘い

EVRIは,自らのミッションとヴィジョンを達成するために,共同事業,共同研究,受託研究および講演等をお引き受けいたします。

ご依頼やご質問は,EVRIの運営支援チームに遠慮なくお問い合わせください。連絡先は次のとおりです。

e-mail :evri-info@hiroshima-u.ac.jp

Tel & Fax: 082-424-5265

contact >