|

|

ページ移行のお知らせ

本ページでは、広島大学教育ヴィジョン研究センター(EVRI)が、東広島市教育委員会と連携して行う、市内複数の小学校・中学校をオンラインで結んだ広域交流型オンライン学習について紹介します。

広島大学教育ヴィジョン研究センター(EVRI)は2021年度から、東広島市教育委員会と連携して、市内複数の小学校をオンラインで結んだ広域交流型オンライン学習を開始しました(プロジェクト代表者:草原和博教授)。GIGAスクール構想の推進によって実現した子どもたちの「1人1台」端末と学校のICT環境を活用して、市内各地からの中継を交えながら、東広島市の地理・歴史・政治・経済・文化などについて対話的・双方向的に学びます。さらに、この学びを広島大学の教員と大学院生がコーディネートします。2023年度からは対象を中学校にも拡大します。

プロジェクトの実施にあたっては、参考コンテンツとして、EVRIが東広島市立図書館の依頼を受けて開発した「東広島市地域学習用デジタルコンテンツ(通称「のん太の学び場」)」を活用します。(「のん太の学び場」の作成についてはこちら)

スライドショーには JavaScript が必要です。

広域交流型オンライン社会科地域学習の紹介スライドはこちら(PDF)

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 勝梅園からの中継:田中崚斗,澤村直樹

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):海老名和華,小野郁紀,片岡望咲,國重和海,黒岩佳太,近藤郁実,重野聖怜,谷野善則,服部美紀,藤原武琉,松原信喜 ,村上遥大,山本亮介

- 学校技術支援担当(徳之島町立花徳小学校):川本吉太郎

- 学校技術支援担当(北海道教育大学附属釧路義務教育学校):玉井慎也,亀田真奈歌,岸本考史,瀬川正義,細野暉紘

- 事務局機器担当①(広島大学):小野創太,草原聡美,髙須明根

- 事務局機器担当②(川上小学校):内田智憲,両角遼平,吉田純太郎

2023年5月17日,東広島市内小学校9校17学級(寺西小学校,川上小学校,原小学校,吉川小学校,志和小学校,高美が丘小学校,下黒瀬小学校,豊栄小学校,河内小学校)の5年生(507名)と鹿児島県徳之島町立花徳小学校1学級,北海道教育大学附属釧路義務教育学校2学級の4年生(55名)が参加し,「自然と人々のくらし」をテーマとする遠隔授業を実施しました。今回は広域交流型オンライン学習企画初の取り組みとして,東広島市の小学校と,広島県外の小学校を接続しました。参加校の位置を活かして,「3つの地域の農業で,「とれる作物」「つくる時期」が違うのはなぜだろう?」をテーマに,気候や地形の違い,それに合わせた農家の工夫を探究しました。

1時間目は,まず「3つの地域」に関する違いを捉えることからスタートしました。この時間では児童が各地域の地元自慢をしあいます。日本の南西に位置する徳之島町からは,学校の周辺にハイビスカスが咲いたりパパイヤがなったりしていること,桜の開花は1月下旬で,5月には海開きが行われることなどが紹介されました。一方で冷涼な北海道釧路市では,5月に桜が満開になったことが伝えられました。さらに東広島市からは,米づくりや酒造りが盛んで,ちょうど田植えが始まった様子が示されました。3つの地域が同じ日本にありながらも,季節感が大きく異なることを認識しました。そして,学習課題として「3つの地域を農業に注目して,徹底的に比べていこう」が設定されました。

次に,「3つの地域における農業の違い」を探究していきました。ここでは,米・ジャガイモ・さとうきび・りんご・バナナの5作物が,3つの地域で「とれる」「とれない」を予想します。児童らはGoogleフォームを通じて,各作物が3つの地域で作られているかを予想し,回答していきました。

予想が集まったら答え合わせです。草原教授から各地域の事実が示されました。米は東広島市でとれますが釧路市や徳之島町ではとれません。ジャガイモは東広島市,釧路市,徳之島町の全ての地域でとれますが,とれる時期は違います。さとうきびは徳之島町でとれますが,東広島市や釧路市ではとれません。りんごは東広島市でとれますが,釧路市や徳之島町ではとれません。バナナは東広島市や徳之島町でとれますが,釧路市ではとれません。これらの事実を知った児童からは,「なんで米が全国でとれないのか」「なんでリンゴやバナナが東広島市でとれるのか」「なんでジャガイモはとれる時期が違うのか」などの「不思議」や「変だな」が示されました。これらの疑問を受けて,「3つの地域で「とれる作物」「つくる時期」が違う理由」を探究していこう!という学習課題が設定されました。

2時間目は,農業生産が3つの地域で異なっている理由について,仮説を立てるところから始まります。各学級から出た仮説はGoogle ジャムボード上で一斉に共有されました。その結果,多くの児童が,作物の採れ方が違う理由として「気温」を挙げていることが明らかになります。そこで,とれる作物や時期が違うのは,本当に気温なのかを検証していくことになりました。

まず調べたのが,ジャガイモの作り方です。ジャガイモは3つの地域で共通にとれますが,栽培時期が異なります(釧路は夏,徳之島は冬,東広島は夏と冬の2期作)。そこで,3つの地域の月別気温を示した折れ線グラフを見て,3つの地域は気温が違うこと,北ほど温かく,南ほど寒いこと,各地域ではジャガイモの生育気温(15度から20度)にあう季節にそれを栽培していることに気づきました。ジャガイモを手がかりに,仮説のとおり,気温と緯度が農業の違いに影響していることが分かりました。

次にリンゴの作り方を調べました。児童らの仮説に反して,緯度がさほど高くない(北ではない)東広島市でもリンゴが育てられています。それはなぜか。りんご栽培で有名な豊栄小学校の児童が率先して,その理由を説明しました。豊栄町は,標高が400-500mと高いために涼しいこと,特に冬になると10~30cmの積雪もあり,リンゴの生育に適した地域であることが説明されました。リンゴを手がかりに,緯度だけでなく標高も,気温と農業の違いに影響していることが見えてきました。

最後にバナナと米の作り方を調べました。なぜ暖かくない東広島でなぜバナナが育つのか,なぜ暖かい徳之島で米を作っていないのか。なぜ北海道は米どころなのに釧路では米を作っていないのか。緯度や標高だけでは説明できない農業の違いを,地域住民へのインタビューを通じて探究していきました。東広島のバナナ農園(勝梅園)では,ビニルハウスや加温機を使って年中暖かい気候を人工的に作っていること。徳之島では,1970年代の減反政策の影響で,米づくりから儲けの大きいサトウキビに転作したこと。釧路では,寒い気候と国の方針を受けて,米づくりから牛の飼育に変更したことが分かりました。このような事例から,農業の違いには人々の技術や国の政策が影響していることが見えてきました。

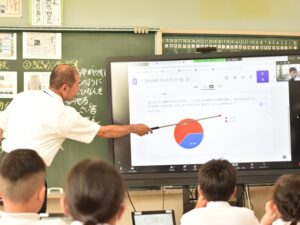

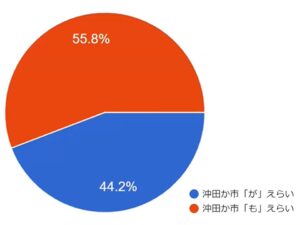

授業の最後に,「とれる作物やつくる時期を決めている『自然の力』と『人間の力』では,どちらが大きいか」を検討しました。2つの言葉の間に不等号を入れる活動をしたところ,約6割の児童が「自然の力」が大きい,残る約4割の児童が「人間の力」が大きいを支持しました。川上小学校の児童に理由を問うと,「自然の力のほうが大きい」「でも勝梅園のように人間の工夫で暖かい気温をつくることができる」「でも自然を無理やり変えるのにはお金がかかって大変,自然の力は大きい」…と自分たちの意見が次々飛び出しました。こうした自然条件(緯度・標高)と人文条件(技術・政策)の強さをめぐる論争は,これからの米づくりの学習にもつながっていくことでしょう。

2時間の学習を通して,児童の「自然と人々のくらし」に対する認識は次第に洗練されていきました。とくに「(徳之島で1月に桜が咲くことを聞いて)え~?」,「(東広島のビニルハウスの温度計の40度を見て)すご~!」「(釧路の教室にストーブがあることを見て)わ~!」。これらの児童の声は,様々な地域とつながることで得られたリアルな地域認識です。本授業は,教科書の世界や居住地域に閉ざされることなく,他の地域・他の県に地域認識を開いていくことで,5年生なりの「地理的な見方・考え方」を育てる社会科授業を提起した点に意義があります。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:金鍾成,草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 学校技術支援担当:小野郁紀,片岡望咲,國重和海,黒岩佳太,重野聖怜,両角遼平,山本亮介

- 事務局機器担当(広島大学):草原聡美

- 事務局機器担当(志和中学校):内田智憲,岡井美咲希,川本吉太郎

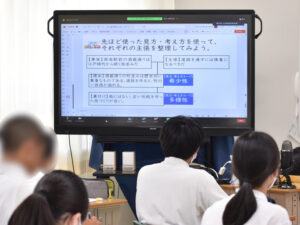

2023年5月24日,東広島市内中学校4校5学級(志和中学校,福富中学校,豊栄中学校,河内中学校)の1年生(99名)が参加し,「地理的・歴史的な見方・考え方」をテーマとする遠隔授業を実施しました。蕎麦屋と教室,一万円札,さらにはG7広島サミットなど様々な社会的事象を手がかりに,地理学者や歴史学者が働かしている見方・考え方を習得し活用することを目指しました。授業全体の進行を金鍾成准教授が,解説を草原和博教授が務めました。

本時は,大きく3段構成で展開していきました。

第1に,地理的・歴史的な見方・考え方の存在に気づく段階です。日常的に目にする事物であっても,地理学や歴史学の観点で考えてみれば,より鋭い捉えをすることができるようになります。そこで東広島市の水道料金を例に,私たちはどのような見方・考え方を現に働かせることができるかを確認するところから始まりました。

具体的には,①東広島市の航空写真,②東広島市の地形図,③1990年から2020年の東広島市の人口変化,④広島県のダム分布の4つの資料をもとに,「東広島市が市外から水を買っている理由」について生徒らに予想を求めました。生徒は前日までに予想を試みており,その答えを発表するところから授業はスタートしました。生徒からは「人口が増加して水が足りなくなったからではないか」「東広島市には山や川が少ないからではないか」「水をダムに貯めすぎているからではないか」といった予想が示されます。これを受けて,草原教授は,地理的には,人間だけでなく,農業や工業のための水の使用にも注目してみてはどうか,歴史的には,戦前に開発された水源池の存在も見逃せないのではないか,といったコメントが示されました。地理学や歴史学に精通しているからこそできる捉えです。これらのやりとりを通して,今みんなが持っている見方・考え方をもっと洗練させてほしいとの呼びかけがあり,学習課題として,「社会の見方・考え方を学んで,(地理学者や歴史学者みたいに)社会をより深く理解しよう!」が設定されました。

第2に,地理的・歴史的な見方・考え方を習得する段階です。下に示す代表的な10の視点・方法の獲得がめざされました。

【地理的な見方・考え方】

①位置(どこか)

②場所(そこには,何があるか)

③人間と環境の相互作用(そこにあるものには,どのような関係にあるか)

④移動(そこにあるものは,他の場所とどのように結びついているか)

⑤地域(そこはどのようなところか。どのように変わってきており,どのように変わっていくか。)

【歴史的な見方・考え方】

⑥時期・年代(いつか)

⑦変化(それは,どのように変わってきたか)

⑧類似と差異,比較(それらの出来事は,何が似ていて,何が違うか)

⑨相互の関連(その出来事は,他の出来事とどのような関係にあるか)

⑩現在とのつながり(その出来事は,今にどういう影響や教訓を与えているか)

まず地理的な見方・考え方を獲得させるために,東広島市内の(田園の中にポツンと一軒ある)某蕎麦屋が取り上げられました。具体的には,①蕎麦屋の外観・内装を映した映像,②店の立地がわかる航空写真,③店の外に置いてある石(小学校跡と刻まれている),④天ぷら蕎麦を食べに来た客の写真,の4点です。生徒はこれらを見て気になったことを「問い」に表す活動に取り組みました。生徒は,Google Formを通して問いを提出し,各学級の担当教員は,問いの一覧を眺めながら,教室代表の問いを選んでジャムボードに入力しました。さらにその問いの中から特に注目するべき問いを金准教授が選抜し,その問いに働いている地理的な見方・考え方を草原教授が解説していきました。生徒のつくった問いと地理的な見方・考え方は,下のようになりました(「地域」の問いは,草原教授から提示されました)。

・「蕎麦屋はどこにあるのか」(位置)

・「周りになにもないところに蕎麦屋があるのはなぜだろうか」(場所)

・「天ぷらの材料はどこのものを使っているのだろうか」(人間と環境の相互作用)

・「蕎麦屋の客はどこから来ているのか」(移動)

・「蕎麦は地域の中心産業なのだろうか」(地域)

次に歴史的な見方・考え方を獲得させるために,教室のイメージ図が取り上げられました。具体的には,①江戸時代の寺子屋を描いた絵,②明治時代の小学校の教室を描いた絵,③現在の教室風景の写真,3点です。生徒は,地理と同様に気になったことを「問い」の形に表していきました。生徒つくった問い歴史的な見方・考え方は下のとおりです(「変化」の問いは,草原教授から提示されました)。

・「学校はいつ始まったのか」(時期・年代)

・「学校に行ける子どもの数は増えたのか,減ったのか」(変化)

・「江戸時代は筆を使っていたのに,明治時代は鉛筆を使っていたのはなぜか」(類似と差異,比較)

・「寺子屋の先生が刀をもっているのは,なぜか」(相互の関連)

・「(今だったら整然と整列して授業を受けないと怒られるのに)なぜ寺子屋の子どもは散らばって自由に勉強をしているのだろうか」(現在とのつながり)

このように生徒の素朴な問いから地理的・歴史的な見方・考え方がたくさん抽出され,無意識のうちに私たちが働かせている地理的・歴史的な見方・考え方に気づくことができました。また,見方・考え方の解説では,草原教授が10の見方・考え方を図式的に表現したり,赤色(地理)と青色(歴史)の帽子で働かせている見方・考え方の違いを可視化することで,見方・考え方のメタ認知を一層促すことが行われました。

最後に習得した地理的・歴史的な見方・考え方を活用する段階です。先の活動で獲得した10の見方・考え方を働かせて,問いを生成する活動に取り組ませます。

1つは,新現旧の3枚の1万円札です。聖徳太子,福沢諭吉,渋沢栄一がそれぞれ描かれた1万円札のデザインを参照しながら,生徒は問いづくりに努めました。活動時間が限られていたものの,生徒からは「なぜお札の真ん中に丸が描かれるデザインは変わっていないのか(比較)」「なぜお札の人物は変わるのか(変化)」「どのようなことをしたら1万円札に載ることができるのか(現在とのつながり)」などの問いが示されました。資料の特性上,歴史的な見方・考え方を働かせる問いが続いたので,草原教授より地理的な見方・考え方を1万円札に働かせた問いの例が示されました。

もう1つは,広島G7サミットです。地理的・歴史的な見方・考え方を日常生活で使うとすると,どういう場面が考えられるだろうかと問いかけると,ある生徒は次のように答えました。「地理的な見方・考え方を使えば。『なぜヒロシマという場所でサミットが行われたのか』という問いを考えることができる」。この答えに触発されて,「G7サミットにはどこの国が来ているのだろうか(位置)」「G7サミットはいつから始まったのだろう(時期・年代)」「サミットの参加国の数は,どのように変わったのか(変化)」,「G7サミットは,なぜ始まったのか。当時のどんな出来事と関係しているのか(相互の関連)」「G7広島サミットの会場が元宇品になったのはなぜか(移動,人間と環境の相互作用)」,このような問いを草原教授が例示していきました。様々な地理的・歴史的な見方・考え方を働かせることで,G7について新しい世界が浮かび上がり,生徒は見方・考え方の有用性を実感できたと推測します。

地理的・歴史的な見方・考え方は抽象的な概念であり,教えること・学ぶことに困難さを抱いている学校も少なくないようです。今回の授業の意義は,見方・考え方それ自体を独立して取扱い指導するモデルケースを提案した点にあります。「問い」をつくる活動を何度も繰り返し,見方・考え方を①自己認知→②個別習得→③総合活用→④日常活用させる流れは,本授業のねらいにふさわしい構成ではないでしょうか。

なお,今回の授業は,「東広島市広域交流型オンライン学習」を中学校に拡張した初めての取組でもありました。小学校とは異なり,中学生ならではの高い表現力や高いICTスキルを活かすことで,対話的な学びを,教室を越えて実施できる見通しが得られました。小規模校を結ぶことで,他学級の生徒から,自分たちだけでは気づかない斬新な視点が得られる効果も確認できました。今回の経験と成果を,7月に予定されている中学3年公民的分野「社会の見方・考え方」の授業開発に活かしてまいります。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- ショージ寺家駅前店からの中継:大岡慎治,村上遥大

- コンビニエンスストアからの中継:川本吉太郎,黒岩佳太

- 移動販売車とくし丸からの中継:片岡望咲, 野津志優実,両角遼平

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):海老名和華,小野郁紀,近藤郁実,重野聖怜,澤村直樹,山本亮介

- 事務局機器担当①(広島大学):小野創太,草原聡美,髙須明根

- 事務局機器担当②(福富小学校):内田智憲,田中崚斗,吉田純太郎

2023年6月14日,東広島市内小学校5校8学級(吉川小学生,三ツ城小学校,福富小学校,入野小学校,風早小学校)の3年生(197名)が参加し,「お店で働く人々」をテーマとする遠隔授業を実施しました。スーパーマーケット・コンビニ・移動販売車という販売の目的・対象・方法を異にする小売店の特質を考える活動を通して,東広島市内の「お買い物で困っている人」に役立つお店の提案を目指しました。

授業は3段階で展開しました。

導入部は,問題意識を共有し,学習課題を設定するパートです。

初めにお買い物に困っている方へのインタビュー動画が示されました。動画では,福富町に住む周藤さんが,買い物をする上で困った経験を語ります。①福富町にはスーパーマーケットがないため買い物は隣町まで行かないといけない,②急ぎの支払・納税があるときは車を走らせて隣町のコンビニまで行く,③車が1台しかなく,子どもが小さかった頃は,大量のオムツやミルクをバスで買い出しに行くのが大変だった,このような苦労話に耳を傾けることで,児童は,東広島市内には,小売店がないためにお買い物で困っている人や地域(買い物弱者・フードデザート)が存在することを認識しました。

そしてこの問題が,福富町に限らず東広島市の山間地や沿岸部でも広く生じていることに気づかせるために,児童には①東広島市のスーパーマーケットの分布図,②東広島市の地域別・年齢別の人口を示した棒グラフ,の2つの資料を提示しました。児童は,①の分布図でスーパーマーケットの多い地域と少ない地域を〇で区分したり,②のグラフで特に人口や高齢者人口の割合が多い地域を読み解いたりしていきました。2つの資料を往還することで,人口が少ないところほどスーパーマーケットも少ないこと,スーパーマーケットの少ない地域ほど高齢者の割合も高いことを発見しました。そこで「お買い物に困っている地域の学校は手を挙げて」と問うたところ,福富小学校や吉川小学校の児童が多く挙手し,対照的に三ツ城小学校や入野小学校の児童は買い物に困らないとアピールしました。同じ東広島市でもお買い物のしやすさには格差があることを児童らは経験的に理解しました。以上の活動から,2時間を貫く学習課題として「お買い物でこまっている町に役立つお店をてい案しよう!」が導かれました。

展開部は,スーパー・コンビニ・移動販売車の小売店としての特質を認識するパートです。

進行役の草原教授は,東広島市内に展開する3つの小売店をしっかり調べた上で,先の学習課題に応えていこうと呼びかけます。児童は,お店の紹介動画(各6分程度)を視聴して,お店を実際見学しているような気持ちになっていきます。児童には,お店を観察する視点として,①商品の数や種類,②お客の数,③よく利用するお客(顧客・商圏),④開店時間,⑤売り方(販売戦略)の工夫,の5点を提示し,これらの視点から3つの小売店を比較することを求めました。観察の結果,以下の特質がみえてきました。

・スーパーマーケット(ショージ寺家駅前店)

①商品の数や種類:国内外から野菜だけでも300種類が揃う

②お客の数:平日で1日あたり約1,000人が来店する

③よく利用するお客:店の周辺半径2km圏内に住む人がよく来店する

④開店時間:9時から22時まで開いている

⑤売り方の工夫:関連陳列をしている(例:野菜コーナーでドレッシングを売る)

・コンビニエンスストア

①商品の数や種類:お弁当や飲み物など3,000種類の商品を置いている

②お客の数:1日あたり約800人が来店する

③よく利用するお客:近場もいるが,車で立ち寄る運転手さんも多い

④開店時間:24時間年中無休で開いている

⑤売り方の工夫:サービスも充実している(ATM,税金や公共料金の支払いなど)

・移動販売車(西條商事とくし丸)

①商品の数や種類:お惣菜や生鮮食品など300種類の商品を載せる

②お客の数:1日あたり約40人が利用する

③よく利用するお客:毎日決まった人が使う,お年寄りの利用者が多い

④開店時間:1か所あたり5~10分しか停留しない

⑤売り方の工夫:利用者の希望に応じて品ぞろえ。スーパーより割高。高齢者への声かけ

各動画を視聴した後には,店員さんへの質問タイムを設けました。児童からは,動画だけでは分からない沢山の疑問が寄せられました。例えば「スーパーマーケットが毎日オススメ商品を決めるのはなぜ?」「コンビニではどのようにして商品がなくならないようにしるの?」「移動販売車でお菓子は売っていますか?」などの質問です。これに対し,担当者は「周りの他のスーパーと比べたとき自分たちの店を(値段で)選んでもらえるように,また献立のヒントを提供するために特売品を決めている」「コンビニでは1日あたり3~6便の補充トラックが昼から夜までやってきている」「みんなの好きなチョコレート・ポッキーも売っていますよ」などの回答が得られました。質疑応答を通じて,児童はさらに小売り店への認識を深めていきました。

終結部は,お買い物で困っている人に役立つお店を提案するパートです。

まず各学級単位で買い物に役立つお店を1つ決めて,そのお店の魅力を紹介するキャッチフレーズづくりに取り組みました。スーパーマーケット・コンビニ・移動販売車のなかから1つを選び,そのお店の特質をよく表した言葉を考えます。各学級が選んだお店とそのキャッチフレーズはGoogleジャムボード上で共有されました。最終的には参加8学級のうち,1学級がスーパーを,2学級がコンビニを,残る5学級が移動販売車を推薦しました。キャッチフレーズでは,「商品の数がNo.1!(スーパーマーケット)」「すぐに買える,種類が多い,サービスがある(コンビニ)」「家まで来てくれてべんりだね!!(移動販売車)」など,いずれも各小売店の魅力が十分に表れたものが揃いました。ホスト校の福富小は,最終的には多数決で「コンビニ」を選びましたが,児童の意見は拮抗し,決定には時間を要しました。そこで草原教授は,同校で(コンビニ以外の)「スーパーマーケット」や「移動販売車」を推した児童に声をかけて,それを選んだ理由を聞いて他校に紹介しながら,各小売店の強みや弱みと見極めることの難しさを伝えました。

学級単位でお困りに役立つお店を決めた後は,個人別にオススメの小売店を選びます。Googleフォーム経由で児童は「これぞ」と思うお店に投票していきます。投票の結果,約1/4の児童がスーパーマーケットとコンビニを,約半数の児童が移動販売車を「お買い物に困っている人に役立つお店」として選んだ結果が共有されました。授業の最後に,あらためて周藤さんが登場し,児童らの提案に直接コメントしました。具体的には「今まで知らなかった移動販売車の良さを知ることができた。しかし,支払いはコンビニでしかできないし,特売品はスーパーにしか売っていないし……」と,消費者の複雑な心境を吐露していました。

本時の山場は,学級や個人単位で,どの小売店が買い物弱者にオススメかを考える場面です。3類型のどの小売店にも一長一短があるため,児童らは葛藤します。学級内でも意見が割れるし,学級間でも意見が割れました。このように意見の多様性や対話の大切さを,そして社会の中で課題解決をしていくことの難しさや喜びを実感できるのが,広域交流型オンライン地域学習の醍醐味です。

「お店で働く人々」の授業は,本企画が始まってから3回目の実施となります。毎年,実践の成果を踏まえて改善に努めています。成果を活かして,来年度の向けたアップデートにこうご期待ください。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:川口広美,草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 学校技術支援担当:大岡慎治,小田原瞭雅,川本吉太郎,黒岩佳太,近藤郁実,田中崚斗,吉田純太郎

- 事務局機器担当①(広島大学):小野創太,草原聡美,髙須明根

- 事務局機器担当②(河内中学校):内田智憲,両角遼平,山本亮介

2023年7月4日,東広島市内中学校4校4学級(志和中学校,福富中学校,豊栄中学校,河内中学校)の3年生(79名)が参加し,「現代社会の見方・考え方」をテーマとする遠隔授業を実施しました。都市開発と景観保護を事例にして,現代社会の見方・考え方の視点(対立,合意,利便性,希少性など)を獲得・活用するとともに,見方・考え方がもつ意義について理解を深めることを目指しました。授業全体の進行を川口広美准教授が,解説を草原和博教授が務めました。

授業は,2時間を通して大きく4つの段階で展開していきました。

第1段階は,身近な事例を通じて「対立」と「合意」の概念を認識するパートです。「対立は起きないほうが良い」という素朴な理解を改めるとともに,生じた対立を合意に導くことの重要性について認知することを図ります。

そこで,まずは,生徒に予め答えてもらった事前アンケートの結果を振り返ることとしました。今回の学習に参加した中学生は,①「対立」と聞くと,喧嘩,戦争,犬派と猫派の争いといったことを想起したこと,②対立を27%が良いこと,20%が悪いことと捉えていること(残る52%はどちらでもない),③対立が生じたときに66%はそれを消極的に回避しようとしてしまっている(対立が終わるのを待つ,人に意見を合わせる,自分の意見を押し通す)ことが共有されました。そして,この結果を踏まえて,公民的分野の教科書の記述から,対立と合意の概念とその意義について確認します。つまり,対立は社会生活の様々な場面で生じうること,対話を踏まえて対立する両者が納得できる合意を導くことが大切であること,さもなくば社会秩序は人の支配によって左右されかねないものになってしまうことを理解しました。さらに,教科書記述に加え,草原教授の解説,中学校の合唱コンクールにおける曲決めを事例にした検討を経て,生徒らはその重要性に関する理解を深めました。

第2段階は,鞆の浦埋立て架橋計画問題を「対立」「合意」の概念で分析することで,「利便性」「希少性」等の現代社会の見方・考え方の視点を析出・把握するパートです。第1段階では合意を行うことの必要性について認識しました。では,どうすればより良い合意を形成することができるのか。合意をつくるのに役立つ視点を先例から学ぶことを図ります。

そこで,実際に合意が得られた社会的事象を分析することで,対立を合意に導くための方略(現代社会の見方・考え方の視点)を習得させました。分析の対象となったのは,鞆の浦埋立て架橋計画問題です。広島県と福山市が計画した県道47号線バイパスの建設計画を巡る係争です。江戸時代から続く景観を保全すべきか,道路渋滞を解消すべきかで立場は二分しました。生徒らはこの対立を分析します。入念な分析を行うために,各々の立場の主張はトゥールミン・モデルで整理されました。その結果,例えば河内中学校では,以下の対立構図が描かれました。この分析により,生徒らは,それぞれの立場が利便性や希少性といった視点を考慮して主張を展開していたことに気づきました。

【バイパス建設賛成派】

事実:鞆の浦では車が通りにくくなっていた

理由:道路をつくることで便利な社会になる

主張:鞆の浦にバイパスを通すべきだ

【バイパス建設反対派】

事実:鞆の浦の景観は江戸時代から続く景観である

理由:景観を目的とする観光客が減ってしまう

主張:鞆の浦にバイパスを通すべきではない

さらに,生徒らは,この係争が最終的には,景観への影響が少ない鞆未来トンネルを掘削することによって決着したことを知ります。バイパス建設賛成派,反対派双方の意見を尊重するための具体的な解決策を理解し,生徒らは合意形成のためのヒントを得ることができました。

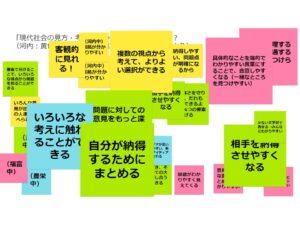

第3段階は,現代社会の見方・考え方のもつ意義について理解を深めるパートです。第1段階,第2段階では現代社会の見方・考え方の視点の習得が行われました。では,なぜそのような見方・考え方を身につける必要があるのか,見方・考え方の良さとは何か。こうした問いを検討することで,生徒らが見方・考え方の魅力を実感できるようになることを図ります。

そこで,Googleジャムボードを通じて,各学級から見方・考え方の意義について意見を収集・共有しました。その結果,以下のような意見が提示されます。少人数で授業を行うことの多い4校の生徒らは,他の学校から出てくる意見に刺激を受けて,負けじと自分たちの学級からも意見を出そうとする様子がうかがえました。

・複数の視点から考えて,よりよい選択ができる

・自分が納得するためにまとめる

・問題に対しての意見をもっと深く知ることができる

・いろいろな考えに触れることができる

・相手を納得させやすくなる

・具体的なことを端的でわかりやすい言葉にすることで、合意しやすくなる(一緒なところを見つけやすい)

第4段階は,東広島市酒蔵通り街道開発を,「利便性」「希少性」等の現代社会の見方・考え方を活用して分析を行うパートです。ここまでの段階までで,生徒らは現代社会の見方・考え方を獲得したり,その意義を理解したりしてきました。

そこで,最後に,現代社会の見方・考え方を応用して,自分たちの住む市町で生じている対立を分析します。分析の対象となったのは,東広島市酒蔵通り街道開発です。鞆の浦と同様に,景観保護と都市開発を巡る対立現象です。江戸時代から続く酒蔵通りの風景を保ちつつも,地域住民が便利・安全に生活することができるようにするための解決策を模索します。酒蔵通りの保全・街道建設に関係する東広島市の関係部署へのインタビュー動画を視聴し,対立構図を先ほどと同様にトゥールミン・モデルに整理することを試みました。残念ながら,時間の都合のため,細かな分析や合意策の提案には至らなかったものの,現代社会の見方・考え方を身近な問題にも適用することのできる可能性を生徒らは感じることができました。

なお,授業後に,生徒らはGoogleフォームを活用した授業アンケートへ回答しています。回答を通じて授業で学んだことを振り返ることにより,生徒が自らの見方・考え方がいかに深化したかを省察できるようにしています。

社会的な見方・考え方に関する広域交流型オンライン学習は2023年5月に続いて2回目です。見方・考え方を習得・活用させることはもちろん,見方・考え方の意義を考えさせることにもチャレンジした点で,バージョンアップが図られました。時間が足りないために学習課題に取り組む時間を十分に確保できなかった点で課題が残るものの,生徒らが見方・考え方に対して意味づけ・解釈ができることを実証した点で成果を得ることができました。

2回の授業を通じて,中学生を対象とした広域交流型オンライン学習の可能性が浮かび上がってきました。今年度の中学校実践はこれで終わりですが,今回の経験を,残る今年度の小学校実践や,来年度以降の企画立案・構想・実践に活かしてまいります。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 大浦鮮魚店からの中継:川本吉太郎

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):海老名和華,大岡慎治,國重和海,近藤郁実,中嶌千紗

- 事務局機器担当①(広島大学):草原聡美,髙須明根

- 事務局機器担当②(八本松小学校):田中崚斗,山本亮介,吉田純太郎

2023年7月11日,東広島市内小学校3校5学級(木谷小学校,志和小学校,八本松小学校)の5年生(165名)が参加し,「水産業」をテーマとする遠隔授業を実施しました。高齢化が進み,売り上げも減少してきた安芸津の水産業へ改善策を提案する活動を通じて,産業を豊かにする生産・流通・消費の相互作用について児童らは理解を深めました。

授業は3段階で展開していきました。まず導入部は,問題意識を共有し,学習課題を設定するパートです。

初めに,安芸津だけでなく日本全国で魚介類の生産・消費が減少している資料が示されました。日本では肉の消費量が増加する一方で魚介類の消費量が減少しているため,魚介類の生産量も減少していることを児童らが認識します。その理由を教科書で調べると,①環境が変化したこと,②魚の輸入が増えたこと,③魚介類を食べなくなったことだと児童らは認識します。

次に,安芸津で水産業を営む大浦さんのインタビューが示されました。大浦さんが水産業を営む中で困っていることを語ります。①水産業では高齢化が進み(一番若い人で70代),働き手が減ってきている,②水産業だけでは生活ができないので,若い人も漁師になろうとしないという苦労が語られることで,魚介類の生産量が減少している理由が働き手の減少であることを児童らは認識しました。

この働き手の課題をもつ安芸津の水産業を,どのように解決できそうかを,児童らは考えました。「安芸津の水産業に未来はあるか」と発問すれば,多くの児童は「ある!」と言います。しかし,「ない!」という児童に理由をきくと「若い人が漁師にならないから」と言います。

以上の活動から,2時間を貫く学習課題として「安芸津の強みを生かして,漁業「わか返り作戦」を提案しよう!」が導かれました。

展開部は,安芸津の水産業に改善策を提案するために,全国で行われている水産業の生産・流通・消費の工夫を認識するパートです。

まず,3つのグループに分かれて,生産・流通・消費の工夫を調べていきます。

生産の工夫を調べるグループは,ブランド化を調べていきます。広島県のレモンハマチや大分県の関アジ・関サバを事例に,どのように魚をブランド化しているか,ブランド化すると何が良いのかを児童らは認識します。

流通の工夫を調べるグループは,効率的な輸送を調べていきます。二酸化炭素量を増やした水の中に魚を入れることで魚を寝かせ,小さな面積でより多くの魚を運ぶ工夫を事例に,魚の運ぶ際に生じる問題は何か,どのように問題を克服しているか,効率的に魚を運ぶことで何が良いのかを児童らは認識します。

消費の工夫を調べるグループは,消費者を絞った販売戦略を調べていきます。海外の(浄化していて一口大のカキが好まれる)ニーズに合わせて販売者が販売方法を工夫している事例を通して,どのように販売方法を工夫できるか,販売方法を工夫すると何が良いのかを児童らは認識します。

次に全体でそれぞれのグループの学びを共有します。この活動では生産・流通・消費を工夫する方法を児童らは認識します。その後安芸津の水産業がもつ課題を解決するためには,どの工夫が使えそうかを考えます。児童らはそれぞれの工夫を踏まえて,安芸津町の水産業「若返り大作戦」を立てます。ここで児童らは「ドローンやロボットを使って効率的に魚を取る・運ぶ」といった「若返り作戦」を提案します。

終結部は,大浦さんや大学の先生に提案を聞いてもらうパートです。

まず大浦さんは,児童らの提案を聞き,どの提案が今後の水産業で活用できそうかを答えてくださりました。ドローンで魚を取るような水産業となれば,働き手の減少問題を解決できると評価してくださりました。

一方で,経済に詳しい専門家として登場した川口准教授(広島大学)は,その提案を実現するためにはお金がかかることを教えてくださりました。安芸津町の水産業を若返らせる作戦を実行するために,お金を集める必要があることを認識した児童らは,自分たちの提案を実現するための改善策を考えていました。

この授業の山場は,異なる学校の児童らが一つのグループになり,安芸津の水産業を救う改善策を考えるところにありました。生産・流通・消費の工夫を考える中で,なぜ生産・流通・消費を工夫すると良いのか,どのように生産・流通・消費を工夫すれば良いのかを,動画や記事を見ながら考えます。話し合いの中で,生産・流通・消費を工夫することの良さに関する多様な解釈を児童らは発見し,生産・流通・消費の工夫のメリットを多面的に認識することができたと考えられます。

毎年・毎月の実践の中で得られる成果を活かして,今後も授業計画・実践のアップデートを重ねてまいります。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 小寺池からの中継:國重和海,野津志優実

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):大岡慎治,小野創太,黒岩佳太,藤原武琉,松原信喜,村上遥大

- 学校技術支援担当(三島村立三島硫黄島学園):川本吉太郎

- 学校技術支援担当(浜中町立霧多布小学校):玉井慎也,佐々島忠佳

- 事務局機器担当①(広島大学):大坂遊,田中崚斗,草原聡美

- 事務局機器担当②(福富小学校):内田智憲,両角遼平,吉田純太郎

2023年9月13日,東広島市内小学校11校20学級(寺西小学校,板城小学校,原小学校,志和小学校,高屋東小学校,東西条小学校,高美が丘小学校,下黒瀬小学校,豊栄小学校,河内小学校,風早小学校)の4年生(514名)と,北海道浜中町立霧多布小学校3年生(5名),鹿児島県三島村立三島硫黄島学園の3・4年生(5名)が参加し,「災害から身を守る」をテーマとする遠隔授業を実施しました。日本の様々な地域の災害と防災対策を比較することを通じて,災害に対する備えのあり方について探究しました。

1時間目は,東広島,北海道,鹿児島それぞれの学校で行われている避難訓練を紹介し合うところからスタートしました。避難訓練は,小学生にとって身近な災害対策で,防災の課題を考える上で格好の素材です。また,3つの地域の避難訓練を比べることで,それぞれの地域で想定されている災害の違いや危機感の程度が浮かび上がります。

東広島からは,風早小学校の児童が訓練の様子を紹介しました。同校は安芸津町に位置する海に近い学校です。同校からは1年に1回,地震と津波を想定した避難訓練を行っていることが紹介されました。まず地震の発生を想定してグラウンドに逃げた後,次に津波を想定して高台にあるお寺へ避難する訓練を行っていることが示されました。また,2018年の西日本豪雨災害の経験を受けて,総合的な学習の時間に5年生が防災マップを作成していることが示されました。

北海道からは,霧多布小学校の児童が訓練の様子を紹介しました。同校は,北海道東部の浜中町にある小学校です。太平洋に面しており,1960年チリ地震による津波では,死者が出たり家屋が損壊する大きな被害に見舞われました。そこで,2週間に1回,津波を想定した避難訓練を行っていることが紹介されました。学校から高台の役場まで走って逃げる動画が共有されて,同校の高い防災意識や危機感が共有されました。また,あらかじめ児童の避難先を保護者と共有していく連絡票があることも紹介されました。

鹿児島からは,三島硫黄島学園の児童が訓練の様子を紹介しました。同校は,薩南諸島北部の硫黄島にある学校です。島には活火山の硫黄岳がそびえたっていて,噴火の被害が懸念されています。そこで,1年に2回,噴火を想定した避難訓練を行っていることが紹介されました。児童一人ひとりが,家庭や学校に備え付けのヘルメットを被って,海上保安庁の船に乗って島外へ脱出する訓練をしている様子が写真で示されました。また,島に近づく台風の被害とそれに対する備えの必要性についても語りました。

このような防災訓練の相互紹介を受けて,児童は,各地域の備えに感心する一方で,本当に災害が起きた時の被害も気になってきました。そこで学習課題として「災害に備えて,私たちは何をしたらいいだろう?避難訓練だけで大丈夫かな?!」が進行役の草原教授から示され,防災対策について学習する雰囲気が整いました。

この学習課題に応えるために,まず一人ひとりが災害の種類と,それが起きやすい場所を知ることから始めることにしました。今回は20の参加学級で4つの災害(浸水,土石流,津波,噴火)を分担して調べていきました。各学級の成果は小型のホワイトボードにまとめられ,Zoomのギャラリービュー機能で共有されました。以下は,各学級の報告の概略です。「どの災害でも周りより土地が低いところは特に危ないかも」と進行役の草原教授がまとめると,後述する熊原准教授が,「噴火の場合はあまり関係ありません,火山の噴出物は場所を問わず降ってきます」と補足しました。

・浸水:川の近く,コンクリートが敷き詰められたところ,土地の低いところ

・土石流:傾斜が急な山の近く,土地の低いところ

・津波:海の近く,土地の低いところ

・噴火:火山の近く

なお,土石流については,東広島市高屋の小寺池に近い5年前の災害現場から,熊原康博准教授が中継で解説を行いました。谷筋にそって土石流が発生し,大きな岩を運んできた痕跡を示すことで,災害の恐ろしさが生々しく示されました。ここで1時間目は終了です。

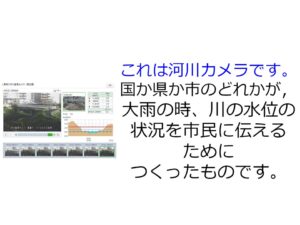

2時間目は,学習課題に応えるために,災害に対する社会の備えを調べていきました。今回は,20の参加学級で6つの施設(警戒看板,防災ラジオ,河川カメラ,自然災害伝承碑,防災倉庫,砂防ダム)を分担して調べていきました。児童らは地域学習用の副読本に掲載された資料も参考にしながら,「誰が,何のために」つくった施設かをまとめました。その成果は,Google Slideに入力され,全体で共有されました。以下は,各学級の成果の概略です。

・警戒看板:県が,いろいろな人に危険なところを知ってもらうために作った。

・防災ラジオ:市が,避難の情報を早く知らせるために作った。非常灯としても作った。

・河川カメラ:国や県や市が,川の水位の状況を知らせるために作った。

・災害伝承碑:昔の人が,亡くなった人の思いを受け継いでもらうために作った。

・防災倉庫:市や地域の人が,食べ物や水など生活に必要なものを入れておくために作った。

・砂防ダム:国や県が,土石流をくいとめるために作った。

県外の2校は,東広島市の学校が施設の説明をするたびごとに,私たちの町の防災施設を紹介してくれました。霧多布小は,津波に備える水門や防潮堤,標高表示看板などを,硫黄島学園は,噴火に備えるヘルメットや火山監視カメラ,耐熱シェルター,ヘリポートを紹介しました。3つの町で,①想定している災害の種類や災害に備える施設のカタチこそ違えども,②危険を周知したり,災害の影響を小さくしようとする施設の目的では似ていることがよく分かる発表となりました。

最後に,2時間の学習のまとめとしてアンケートに取り組みました。「防災訓練を行うだけでなく,一人ひとりが危険な場所を知り,みんなで対策施設を作っておけば,私たちは絶対に安全だ」。この主張に対する賛否を,一人ひとりの児童がタブレット経由で表明しました。回答は,全体のうち約40%が賛成,約60%が反対と,賛否が拮抗する結果となりました。もちろん正解はありません。子どもに理由を尋ねると,「訓練をしておけば十分に安心できる。だから賛成!」,「どれだけ準備しても思わぬことが起きるから『絶対』安心とは言えない。だから反対!」など,本日の学習や過去の経験をもとに,災害対策の可能性と限界について発言できていました。熊原准教授は,小寺池近くの災害伝承碑前から中継で,災害をほどよく恐れることの大切さを伝え,また子どもたちの学びの深まりを讃えました。

県外の小学校と結んで授業を行ったのは,2023年5月期に続いて2回目です。日本各地の小学校とつながることで,自然がもたらす災害の多様性を知る一方で,社会的備えの共通性に気づくこともできました。さらに自然災害への危機意識が異なる他校の取組を知ることで,自分たちの防災意識の(これでいいのか!?)を振りかえる機会になりました。

今後もEVRIは,東広島市内を越えて,全国に「広域交流型オンライン学習」のネットワークを拡大していきます。全国の自治体・学校の関係者の皆様,仲間になりませんか。参加希望のご連絡を待っています。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- マツダからの中継:両角遼平,山本亮介

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):内田智憲,小田原瞭雅,小野創太,小野郁紀,黒岩佳太,清政亮,澤村直樹,藤原武琉,村上遥大

- 事務局機器担当①(広島大学):草原聡美,田中崚斗,山本健人

- 事務局機器担当②(高美が丘小学校):大岡慎治,川本吉太郎,久我祥平,吉田純太郎

2023年10月20日,東広島市内小学校8校17学級(西条小学校,寺西小学校,志和小学校,平岩小学校,高美が丘小学校,板城西小学校,豊栄小学校,風早小学校)の5年生(566名)が参加し,「自動車工場」をテーマとする遠隔授業を実施しました。マツダの自動車工場と県外や外国の自動車工場を比較することで,自動車工場の立地やその条件について探究しました。

1時間目は,マツダの宇品工場(広島県)と防府工場(山口県)の航空写真をみて気づくことを話し合う活動からスタートしました。2つの工場の航空写真を比べることで,いずれも海の近くにあり,道路に囲まれた広い土地に建設されていることが共通点として浮かび上がりました。このような比較を通して,児童は自動車工場が建設されている土地の広さに感心する一方で,海の近くに工場が建設されている理由も気になってきました。そこで進行役の草原教授から,「自動車工場は,なぜ海の近くにあるの?」という学習課題が示され,探究する場がつくられました。

この学習課題に答えるために,まず草原教授から2つのクイズが示されました。1つ目は,「工場から自動車を運び出すのに1番使われているのは何だろう?」です。児童は「トラック,船,飛行機」の選択肢から答えを選びます。2つ目は,「工場まで部品を運んでくるのに1番使われているのは何だろう?」です。児童は「トラック,船,鉄道」の選択肢から選びます。この2つのクイズに答えることで,まず海の近くにある自動車工場を機能させている物流の構造を確認します。クイズの後に答え合わせを行い,製品の出荷には「船」が,部品の調達には「トラック」が使われていることを知りました。

この事実から,「なぜ船やトラックが使われているだろう」との問いが導かれました。参加した17学級は,「船」を使う理由を考える学級,「トラック」を使う理由を考える学級に分かれて話し合います。各学級の代表者が仮説を発表した後,マツダで働く石神さんに話を聞きながら仮説を検証していきました。自動車の出荷に「船」を使う理由については,自動車の80%近くはアメリカやヨーロッパに運ばれるため(輸出されるため),重いものを一度にたくさん運ぶことができる船を,工場から自動車を運び出す手段として使っているとの解説がありました。さらに部品の調達に「トラック」を使う理由については,小さな部品の90%以上は広島県・山口県に集まった協力工場に頼っているため,道路を使って工場まで直接部品を運び込めるトラックを使っているとの解説がありました。また,部品の一部は貨物列車や飛行機でも運ばれていることが補足されました。

以上の説明を聞いたうえで,児童は学習課題の「自動車工場は,なぜ海の近くにあるの?」に対する答えをつくっていきました。「海の近くに工場を建てると,海(船)をつかって自動車や部品を運ぶのにも,陸(トラック)を使って自動車や部品を運ぶにも便利だから」と整理したところで,1時間目は終わりました。時間が許すかぎり,マツダの石神さんへの自由質問の時間も設けられました。

2時間目は,1時間目のまとめを行うとともに,草原教授が「自動車工場が本当に海の近くではないといけないのか?」と児童に尋ねることから始まりました。アンケートを行うと,1時間目の学習を踏まえて,40%弱の児童が「海の近くでないといけない」,50%以上の児童が「どちらかというと海の近くがいい」と答えました。そこで草原教授は,2時間目の学習課題として「自動車工場は必ず海の近くでないといけないの?」と揺さぶりをかけ,自動車工場についてさらに深く探究していきました。

この学習課題に答えるために,草原教授はトヨタの元町工場(愛知県)やフォルクスワーゲンの工場(ドイツ)の写真が示します。この2つの工場は,どちらも海から離れたところに建設されています。そのため,これらの写真を見た児童は,「自動車工場は海の近くに建てなくてもいいのかな?」や「自動車の輸送はどのようにしているのかな?」と疑問を持ち始めました。そこで地理学の専門家である広島大学の由井教授の話を聞くことしました。由井教授は「自動車はトラックや鉄道でも運べるので,工場は必ずしも海の近くでなくてもいい,内陸でも構わない」「自動車会社ははじめから自動車を作っていたわけではない,昔は織機や飛行機などのモノづくりをしていた」「自動車を作る基礎となるような技術をもった人や工場が集まっていることも大事」と説明されました。自動車工場が内陸にも立地できる可能性が示唆されたところで,草原教授は「私たちの住む東広島市に自動車工場を建てることができるだろうか?」と尋ねます。児童は,これまでに学んだ①広く平らな土地があるかどうか,②トラックや船・鉄道などでの輸送に便利かどうか,③技術をもった働ける人口がいるかどうか,の3つの観点で東広島市を調べていきました。児童はこれら3つの視点から10点満点で東広島市への立地の可能性を採点するとともに,学級としての採点結果をレーダーチャートに表現していきました。チャートができたところで参加学級は6つのブレイクアウトルームに分かれ,3学級ごとにチャートを見せ合いながら意見交換を行いました。意見交換後の報告では,「東広島市は②高速道路などの輸送手段には恵まれ,③働ける人も多く,酒造りの技術やサイエンスパークなどもあるので,自動車工場はできるのではないか」,「東広島市は①広く平らな土地が少なく,②大きな港もなく輸送の便がよくなく,③働く人も少ないので,自動車工場はできないのではないか」という報告がありました。とくに③の視点では学級ごとに評価が割れて,全体としては「自動車工場はできない」と判断する学級が多い結果となりました。

授業の終結では,児童の発表を聞いていた専門家からコメントをもらいました。由井教授からは「自動車を安い値段で売るためには,安い賃金で働いてくれる人が必要。だから今では自動車工場の多くが外国に建てられている」「自動運転のような高価な自動車ならば日本でも作れるけど,普通の安い車は日本で作っても,賃金が高すぎで儲からない」と解説を受けました。石神さんは,由井教授の説明を受けて,マツダはベトナムや中国,タイに自動車工場を立てていることを,写真を示しながら紹介しました。また輸送の大半に船を使って環境に配慮していることアピールされました。2人の専門家の説明を聞いて,児童は自動車工場と地域との関わりを,さらに多面的に考えるようになりました。

自動車工場をテーマとする授業の実施は,昨年度に続いて2度目でした。昨年からアップデートした今回の授業では,輸送手段だけでなく,平地の面積や技術・人口の集積,そして世界の賃金格差の視点からも自動車工場の立地を探究していく授業となりました。本授業を通して,児童は東広島市の地理的な特徴だけでなく,グローバルな経済構造にも目を向けるきっかけを得ることができました。ブレイクアウトルームや中継を取り入れることで,異なる学校・学級の児童が同じ東広島市の産業開発の課題をめぐって対話したり,専門家と交流したりする場も生まれました。そこには,デジタルな公共空間の萌芽が見られました。

EVRIは,今後も引き続き広域性と地域性を活かした社会科らしい授業を開発,提案してまいります。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 柏原地区からの中継:川本吉太郎,新谷叶汰,森俊輔

- 北海道幣舞公園からの中継:岸本考史

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):天野珠希,内田智憲,大岡慎治,小田原瞭雅,小野創太,小野郁紀,國重和海,黒岩佳太,澤村直樹,重野聖怜,中嶌千紗,藤原武琉,松原信喜,山本健人

- 事務局機器担当①(広島大学):草原聡美,田中崚斗,久我祥平

- 事務局機器担当②(郷田小学校):林千里,清政亮,両角遼平,山本亮介,吉田純太郎

2023年11月15日,東広島市内小学校8校17学級(郷田小学校,志和小学校,小谷小学校,高屋西小学校,高美が丘小学校,上黒瀬小学校,下黒瀬小学校,原小学校)の4年生(441名)が参加し,「東広島市の発展に尽くした人々」をテーマとする遠隔授業を実施しました。文化財にも指定されている「中の峠隧道」の掘削と開発を今にいかに記憶するべきかを議論することで,地域の先人の働きについて探究していきました。

授業は,「中の峠隧道」の開発の背景を考える1時間目と,「中の峠隧道」の記憶のし方を考える2時間目の2部構成で展開しました。

1時間目の導入は,「中の峠隧道」が水を注ぐ「深道池」の役割を調べることから始まりました。東広島市内には4,000を超えるため池が存在しますが,「深道池」は児童が使う副読本に掲載されている唯一のため池です。児童はこの副読本を使って,「深道池」とそこに水を送る「中の峠隧道」の関係を調べていきました。具体的には,「隧道の意味」「中の峠の場所」「中の峠隧道を作った目的」に焦点化して調べ活動を行い,中の峠隧道は水がたまりにくい深道池に小田山川の水を引き込む役割があること,深道池は西条盆地の西の台地に広がる柏原地区に水を引く役割があることを知りました。それを受けて進行役の草原教授は,「もしも『中の峠隧道』がなかったら…」に続く文章を考えよう!と指示します。児童からは,「柏原は水不足になって米ができなかっただろう」や「米以外の作物もとれなかったではないか」という文章が発表されました。

草原教授は,さらに「なぜ柏原地区は水不足になりやすいの?」と問いかけます。この問いに対して熊原康博准教授は,「中の峠隧道」記念碑前から中継とドローン映像で解説を行いました。具体的には,柏原地区は河川流域の低地よりも土地が10-15m高いという自然条件と,春から夏の米づくりに水が必要な時期に小田山川の水を使う権利がなく(河川流域の市の畑地区に優先権がある),柏原地区は秋から冬にかけて小田山水を譲ってもらうしかないという人文条件を説明しました。

この解説を受けて草原教授は,「中の峠隧道」の入口付近にある看板を児童に示し,読ませます。この看板には「沖田嘉市という人物が柏原地区の水不足を解消するために「中の峠隧道」を計画した」と記されています。草原教授は,児童に「この隧道は沖田嘉市がたった一人で作ったんだよね」とただします。この問いかけに対して,「沖田嘉市が一人で頑張った」と声を上げる児童がいれば,「看板には村人も手伝ったと書いてある」と反論する児童もいます。そこで本日の学習課題として,中の峠隧道が完成し,柏原地区で米づくりができるようにしたのは誰のおかげなのか。すなわち,「沖田嘉市『が』えらいのか?沖田嘉市『も』えらいのか?」を探究することが確認されました。

この学習課題に対して,まず児童一人ひとりがタブレットで回答します。1時間目の後半の段階では,56%の児童が「沖田嘉市「が」えらい」と答え,残りの44%の児童が「沖田嘉市「も」えらい」と答えました。そこで草原教授からは,「「中の峠隧道」の看板の横に新しく記念碑をつくるならば,誰の記念碑にしようか」と問いかけます。「沖田嘉市の記念碑をもう1つ作ろう」という意見があれば,「隧道づくりに協力した人たちの記念碑ではどうか」との意見も出ました。地域開発に対する貢献度をめぐって児童が悩み始めたとことで。1時間目は終了しました。

2時間目は,本時の学習課題にしっかり答えるために,「中の峠隧道」の開発に関わった人たちについてもっと詳しく調べることにしました。本授業に参加した17の学級で8つの人物・組織(当時の村長,当時の総代,市の畑地区の人々,柏原の青年団員,沖田嘉市,お金を出した村人,みぞを作った先人,柏原の水利組合)の仕事ぶりを分担して調べていきました。児童らは8つの人物・組織が行なったことを記録した資料を読んで,その人物・組織を記念碑にして功績をたたえ,感謝し,記憶に残すべきことを提案した推薦文を作ります。その成果は,Google Slideに入力され学級間で共有されました。以下は,参加学級が作成した推薦理由の概略です。

・村長:「反対していた市の畑の地区の人たちをねばり強く説得し,話し合いをまとめたから」

・柏原の総代:「柏原のなかで反対があり,認められなかった工事の話がまとまるようにしたから」

・市の畑の人々:「柏原の水不足を解決したのは,秋から冬に水を分けてくれた市の畑地区の人だから」

・柏原の青年団員:「途中から隧道づくりを手伝い,10年以上かかる工事を3年で終わらせたから」

・沖田嘉市:「53歳から残りの人生をかけて工事を始めて,2年間,朝から夕方まで掘り続けたから」

・お金を出した村人:「お金で石工を雇ったり,ダイナマイトを買ったりして,工事を短くできたから」

・みぞを作った先人:「みぞを作って深道池に水をためようとした先人のおかげで,沖田嘉市は隧道を掘るアイデアが浮かび,決心できたから」

・柏原の水利組合:「今でも隧道の掃除や水路の草刈りをして隧道をきれいに保つことで,深道池に水をためることができ,今でも使えるから」

児童が推薦文を発表した後には,専門家たちに感想を尋ねていきました。熊原康博准教授は,「みぞをつくって深道池に水を集めるというアイデアを思いつき,沖田嘉市よりも先に溝をつくっていた先人は偉かった」と「みぞを作った先人」を推薦しました。水利組合の高野さんは,「深道池に水が足りないとき,台地下の川からポンプで水をくみ上げることを提案し,成功させた当時の水管理団体の「総代Xさん」を推薦しました。最後に毎年「沖田嘉市物語」を演じ,その衣装を着て授業に参加した郷田小学校の児童に尋ねると,「最初に隧道を提案した沖田嘉市こそえらい」と沖田嘉市を推薦しました。

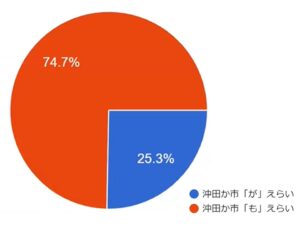

関係者の意見を聞いたところで,各学級には「記念碑にするべき人ランキングを作成しよう」という課題が与えられました(授業計画では上位3名を挙げる予定でしたが,時間の都合で最上位1名を挙げることになりました)。多くの学級は「沖田嘉市」を支持しましたが,「みぞを作った先人」や「水利組合」「村長」を支持する意見も出て,見解が割れました。草原教授は,ランキングに違いが出た理由を,開発の歴史を評価する視点の違い(①リーダーかvs実際に工事した人か,②賛成した人かvs(最初)反対した人か,③隧道を事前に準備した人かvs隧道を長く守ってきた人か)から解説しました。そして児童はあらためて「沖田嘉市『が』えらいのか,沖田嘉市『も』えらいのか」のアンケートに答えました。2時間目の終結時点では,25%の児童が「沖田嘉市「が」えらい」と答え,残りの75%の児童が「沖田嘉市「も」えらい」と答えました

本日の授業のまとめでは,北海道教育大学釧路校の玉井慎也講師が中継で登場しました。北海道を開発し,北海道という名前を考えた松浦武四郎に関して,①北海道を開拓した人として評価し,記念碑に残すべきか,②昔から住んでいた人々の生活を奪った人として評価し,記念碑を壊すべきか,をめぐって意見が割れていることを紹介しました。歴史を記憶し,語り継ぐことの難しさを実感しました。

4年生の伝統・文化単元を扱ったのは,今回で3回目です。しかし,地域の「開発」を取り上げたのは初めてでした。「記念碑」を視点に議論したのも初めてでした。記憶のあり方をめぐっては国内外の社会的な争点となっています。今回の授業では,いわゆる「開発」単元を素材に,歴史記憶という公共的課題を扱うことができる可能性を提起できました。今後もEVRIは,最新の教育理論に基づいて「広域交流型オンライン学習」を発信して参ります。なお,東広島市以外の自治体・学校の参加も歓迎します。いっしょにオンライン授業をしませんか。ご関心があれば,お問い合わせください。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- プレスネットからの中継:川本吉太郎,鶴木志央梨,和田尚士

- 広島大学からの中継:小田原瞭雅,黒岩佳太,後藤伊吹,藤原武琉

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):内田智憲,大岡慎治,小野創太,露口幸将,林知里,牧はるか,村上遥大,山本健人

- 学校技術支援担当(札幌市立白楊小学校):玉井慎也

- 事務局機器担当①(広島大学):草原聡美,清政亮,久我祥平,髙須明根

- 事務局機器担当②(中黒瀬小学校):重野聖怜,田中崚斗,山本亮介,吉田純太郎

2023年12月13日,東広島市内小学校2校4学級(中黒瀬小学校,豊栄小学校)の5年生(104名)と札幌市立白楊小学校1学級の5年生(35名)が参加し,「情報を伝える仕事」をテーマとする遠隔授業を実施しました。地元のフリーペーパーや様々なインターネットサービスに注目した学習を通じて,①情報産業を成立させている広告料と使用料の概念を認識すること,②広告の社会的な価値を多面的に評価できる(無料で情報提供する,購買意欲をかきたてる)ことの2点をめざしました。

1時間目は,情報産業の媒体として「フリーペーパー」に注目しました。

前半は,フリーペーパーについて知る活動です。東広島市では,プレスネット社が「ザ・ウィークリー・プレスネット」を発行しています。地域のニュースや新店情報等が盛りだくさんの地元密着型のフリーペーパーです。しかし,今回授業に参加した校区では,必ずしも全戸に配布されていないことが分かりました。そこで児童1人に1部を渡し,実際に十数ページにわたる同誌を開いて斜め読みするところから授業を始めました。児童は,実際に何が載っているかを調べていきました。マクドナルドの広告は児童の目を引きます。さらに,プレスネット社のホームページも参照することで,発行の①頻度と②部数,配達の③範囲や④方法,⑤価格(無料)といった同誌の特徴を整理していきました。プレスネットのことを詳しく知るにつれて,児童からは「なぜ無料なの?」「なぜ木曜日発行なの」といった疑問があがってきました。なお,東広島市の児童は,他地域のフリーペーパーについても理解を深めました。白楊小学校の児童から札幌市の「ふりっぱー」を紹介してもらい,暮らしに役立つ無料のフリーペーパーが各地で発行されていることを実感しました。以上の活動を踏まえて,1時間目の学習課題「なぜこんなに情報たっぷりの新聞が,無料でもらえるのだろう?」が設定されました。

1時間目の後半は,この学習課題に応えていきました。課題に対する予想を立てさせると,「地域の情報をみんなに知ってほしいから,市や県が,新聞を作るのに必要なお金を出しているのではないか(お金は市長のポケットマネーかもしれない)」,「いや(会社が)ボランティアで新聞を作っているから無料なのではないか」といった答えが返ってきます。こうした児童の仮説を,プレスネット社と一緒に検証していきました。プレスネットの社員さんの給料は広告料から出ていることを確かめた上で,さらにその実態を調べていきます。例えば授業者が「プレスネットさん,この不動産屋さんの広告はおいくらですか?」と尋ねると,「全12段(丸々1ページ)ですから約94万円です!」と教えてくださります。広告を取り上げ,その値段が発表されるたびに,額の大きさに驚き,スピーカーからは「えー?!」の声が響きます。こうして広告料金表と紙面を相互に参照しながら,同誌に広告を掲載するには,数十万円から百万円程度のお金がかかることを認識していきました。すなわち,プレスネットは,独自の取材した記事だけでなく,広告を掲載することで発行できています。これらの事実から,自治体の補助金や会社のボランティアに代わる説明の視点として,「広告料」概念を構築できました。

次に2時間目は,情報産業の媒体として「インターネットサービス」に注目しました。

前半は,インターネットサービスを無料で使える理由を探究しました。事前アンケートの結果によると,9割を超える児童がYouTubeやGoogleを使ったことがあると回答しています。今やインターネットは,児童にとってテレビやラジオ,新聞よりはるかに身近な存在です。これらサービスもフリーペーパー同様に無料で利用できます。そのわけを考えるために,学習課題として「なぜこんなに情報たっぷりのインターネットが,無料で使えるのだろう?」が設定されました。児童は,1時間目に獲得した概念を活用して,「インターネットサービスも広告料で成り立っているのではないか」と予想を立てました。

次にこの仮説を確かめるために,2時間目前半は「広告探し競争」を行いました。参加した4つの学級それぞれが,Yahoo,Google,YouTube,Amazonのホームページを分担し,各コンテンツの中に隠された広告を,児童と大学生で競争して見つけていきます。なお,白楊小学校の児童は,広島大学と中継をつないでオンラインで大学生と広告探しをしました。大学生との真剣勝負は,仮説を検証過程として機能しています。各教室でのゲームの成果は,次のとおり報告されました。

・Yahoo!:トップページに掲載されている広告を探しました。ニュース記事一覧の中に広告が隠れていたり,ページ側方に広告が掲載されていたりしていました。ゲームを通じて,このページには,多様な広告が,手を変え品を変え,繰り返し表示されることに気づきました。

・Google:「塾」を検索し,その結果ページに潜む広告を探しました。Googleは,広告が「スポンサー」という名目で表れていることもあり,広告探しは当初難航しました。しかし大学生がその意味を解説することで,広告探しはスピードアップしました。また,東広島市にある塾が,たくさん表示される傾向にも気づきました。

・YouTube:人気のHIKAKINの動画を再生し,そこに表示される広告を探しました。動画を見ようとすると,まず広告を数秒に渡って見ないといけません。早く動画を見たいのに広告が邪魔する煩わしさを覚えながら,児童はゲームに取り組みました。

・Amazon:ミニカーの検索結果の画面に隠された広告を探しました。Amazonは検索結果を踏まえて,子どもが好きそうな商品を表示し,購入を勧めてきます。なかには怪しそうな商品が紛れていることもありました。実際に販売ページに遷移して,その商品の値段や出荷元を批判的に確かめる児童もみられました。

2時間目の後半は,広告の意味や功罪を考えていきました。事前アンケートの結果によると,広告を「便利」な情報源と感じる児童が約57%いた一方で,「邪魔・飛ばしたい」と考える児童も約56%に達して,数字は拮抗していました。児童には,このデータが授業者から共有されました。さらに,インターネットの閲覧に広告は絶対必要かの問いに,ある大学生は「自分はYouTube Premiumに入って使用料を毎月払っているから,広告は表示されません」と答えました。インターネットサービスは,広告主が払う「広告料」だけでなく,使用者が払う「使用料」でも成り立っていることに気づきました。それを踏まえて,本時の終結で,あらためて「広告はあったほうがよいか?」を考えることとしました。

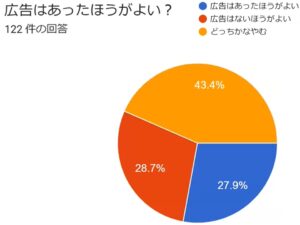

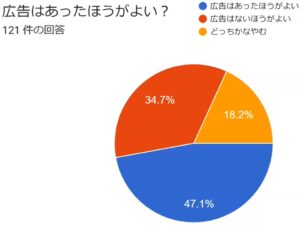

この問いに対する児童の考えをオンラインで集約したところ,「広告があったほうがよい」が27.9%,「広告はないほうがよい」が28.7%と,再び拮抗しました。しかし「どっちかなやむ」と回答した児童も43.4%に達します。約半数の児童が答えを決めかねている様子が円グラフによって視覚的に描き出されました。意見を決めかねる児童に対して,北海道の白楊小学校の児童が声を上げます。冒頭で紹介した「ふりっぱー」に意見広告を投じる計画を紹介しました。児童からは,除排雪(交通事故を防ぐために,雪を道路脇によけたり,堆積場へ移送したりしないといけない)の協力依頼を「ふりっぱー」に掲載したい旨が述べられました。この願いに対して,授業者は「そのためには,たくさんのお金を払わないといけないよ」と揺さぶりをかけます。

こうしたやりとりを得て,児童の考えは深化しました。再び同じアンケートをとると,「広告はあったほうがよい」が47.1%,「広告はないほうがよい」が34.7%となりました。「どっちかなやむ」の割合は18.2%へ減少しました。児童は広告の是非について意思をはっきり表現できるようになったことが,参加者全体で確認できました。また広告の必要性をめぐっては,「情報産業が無料サービスを続けるためには,広告は必要だ」,「私たちが広告を飛ばせないのはめんどうなので,広告はいらない」「欲しくないも物も欲しくなってしまうので,広告はいらない」など,多様な見解が共有されました。

「情報を伝える仕事」の実施は今回2回目です。今回は北海道の白楊小学校が参加してくれました。これによってフリーペーパーの共通点に気づいたり,意見広告の可能性に気づいたりすることができました。情報リテラシーも,学級間の対話を通じて高め合うことができました。引き続きEVRIと東広島市教育委員会は,オンラインの特性を生かした新しい学びを提案し,実践してまいります。なお,東広島市以外の自治体・学校の参加も歓迎します。いっしょにオンライン授業をしませんか。ご関心があれば,お問い合わせください。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 西条町下見地区からの中継:大岡慎治,鶴木志央梨,牧はるか

- 広島大学ミライクリエからの中継:後藤伊吹

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):天野珠希,海老名和華,小笠原愛美,小田原瞭雅,小野創太,久我祥平,黒岩佳太,澤村直樹,重野聖怜,露口幸将,野津志優実,林知里,藤原武琉,見田幸太郎,山本健人

- 事務局機器担当①(広島大学):草原聡美,清政亮,髙須明根

- 事務局機器担当②(入野小学校):田中崚斗,山本亮介,吉田純太郎,大畑澄佳,川本吉太郎

2024年1月24日,東広島市内小学校8校15学級(西条小学校,郷田小学校,高屋東小学校,東西条小学校,福富小学校,豊栄小学校,入野小学校,風早小学校)の3年生(398名)が参加し,「市のうつりかわり」をテーマとする遠隔授業を実施しました。今回は,「わたしたちの市の歩み-広島大学は東広島市の変化とどんな関係があるの?-」と題して,広島大学の移転が東広島市の土地利用や産業,まちづくり等に与えた影響を探究しました。

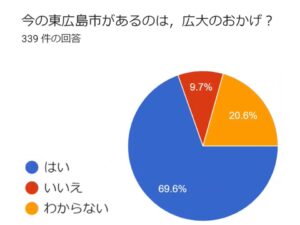

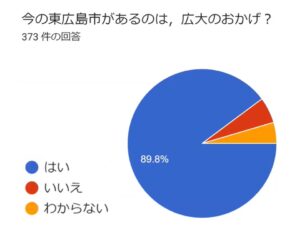

本時は,西条町のアパート経営者からお話を聞くところからスタートしました。西条町は,東広島市の中心に位置する都市的地域です。この西条町には,1982年より広島大学の広島市からのキャンパス移転が始まりました。授業冒頭では,西条町のなかでも特に地域の変化が著しい下見地区で学生向けアパートを経営している吉田さんのインタビュー動画を視聴しました。吉田さんの話から,①下見地区にアパートを建てた当時(約25年前),周りに田んぼが広がっていたこと,②その後アパートや幹線道路が建設され,田んぼが減ったこと,③吉田さん自身,東広島市の発展と広島大学の移転には関係があると考えていること,が分かりました。このお話を受けて,児童には自分たちの住む地域に学生向けアパートがあるかを尋ねました。西条小学校から「あります!」,福富小学校や入野小学校からは「ありません!」の声が次々に上がりました。こうした地域間の違いを踏まえて,2時間の学習を貫く学習のめあてとして,「(吉田さんが言うように)いまの東広島市があるのは,広大のおかげ!これは本当か?」が立ち上がりました。なお,この時点で児童にアンケートをとると,70%の児童が「広大のおかげだと思う」と回答しました。10%の児童は「広大のおかげではない」,20%の児童は「わからない」と考えていることも明らかとなりました。さらに,地域・学校によって回答傾向に差異があることが判明しました。

上のめあてに応えるために,授業の前半では,主に西条町を中心に,大学と市の変化の関係が考察されました。両者の関係を捉えるために,次の3つの活動が展開されました。

第1に写真の読解です。大学周辺を撮影した1982年と2022年の写真を比較することで,大学周辺の土地利用の変化を読み取らせました。「昔は田んぼが多くて建物が少ない」「2022年はお店があって賑やか」などの気づきが示されました。さらに現在の様子を調べるために,ゆめタウン学園店の前から中継を行いました。リポートを通じて,①大学の周りには学生用のアパート(=住むところ),飲食店(=食べるところ)やスーパーマーケット(=買い物するところ),カラオケ(=遊ぶところ)が集まっていること,②そこは学生のアルバイト先(=働くところ)にもなっていることを観察しました。このような観察を通して,田畑のなかに生まれた「学生街」の存在を知りました。さらに,児童には色紙を使って学生街の有無(赤色:学校の周りで見たことがある,青色:見たことない)を意思表示させ,土地の様子は地域で異なることを可視化していきました。

第2にグラフの読解です。1980年と2020年の東広島市の人口を示した棒グラフを示し,市全体の人口の増減を読み取らせました。棒グラフには市内9町の内訳が示されており,児童は細かな数値にも目を配りながら変化を読み取っていました。児童からは「西条町・八本松町・高屋町・黒瀬町の人口は増えている」「東広島市全体の人口は増えているけれど,安芸津町・豊栄町・河内町・志和町の人口は減っている」との読み取り結果が示されました。さらに,色紙(赤色:自分の住む地域の人口は増えた,青色:減った)を使った意思表示で,地域によって人口の変化には違いがあることも明確になりました。

第3に年表の読解です。市政開始の1974年から2024年までの主要な出来事を集めた年表を読み取らせました。15の参加学級を4つのグループに分けて,①大学,②交通,③外国,④研究とモノづくり,それぞれのカテゴリに当てはまる出来事を探しました。出来事を4つのカテゴリに色分けしながら見ていくことで,「1986年 広島大学に電子部品や集積回路の研究センターができる」のように,①大学にも④研究とモノづくりにも分類できる出来事があることに気づきました。このような作業を通して,東広島市が①学園都市,②交通都市,③国際都市,④研究都市の特色を複合的に備えるようになったことを捉えました。

以上の活動から,東広島市の変化には広島大学が影響しているということ,しかし変化や影響の程度には地域によって違いがあることを学びました。

このような地域の多様性理解は,この場面で実施したアンケートの結果にもよく表れました。「広大へのおかげ度」が大きい町を複数選択式で答えさせたところ,おかげ度が大きい町としては西条町(97%)が圧倒的トップで認知され,続いて八本松町(68%),高屋町(62%)が選ばれました。志和町(20%),福富町(22%),安芸津町(22%),豊栄町(23%),河内町(25%)は,おかげ度が小さい町として理解されていました。

そこで授業の後半では,(最も広大へのおかげ度が大きい)西条町以外の地域を対象にして,広島大学との関係を見つけていくことにしました。そこで取りあげるのが,①オオサンショウウオの宿(豊栄町の希少動物保護施設),②蚊無トンネル(安芸津町と市中心部を結ぶトンネル),③マイクロン(八本松町の半導体工場),④東広島ニュータウン(高屋町の住宅団地)の4つの施設です。これら施設と大学との関係性を評価させるために,これらの施設を広島大学と関わりが深い順にランキングする活動を行いました。学級によっては,班を作ったり教室内を歩きまわったりしながら,他の学習者と意見交換を重ねて,ランキングを作成していました。なお,ランキング作りあたっては,次の2つの支援を行いました。1つは大学生のプレゼンテーションです。大学生が各施設と大学との関わりを1分程度で紹介しました。もう1つは専門家の相談室です。ブレイクアウトルームに東広島市役所の職員2名が待機し,自由に質問できるようにしました。例えば,「施設にオオサンショウウオは何匹いるのですか?」「マイクロンは何を作っているのですか?」などの質問が示され,専門家の回答はランキング作りに役立てられました。

こうして各学級がランキングを作成し,その結果はGoogleスライド上に集約されました。結果を俯瞰すると,ランキングの第1位には,オオサンショウウオの宿と蚊無トンネルを選ぶ学級が多数でした。第1位をオオサンショウウオの宿に選んだ学級は,「広島大学がオオサンショウウオの命を守っているからだ」と主張し,蚊無トンネルを選んだ学級は「トンネルのおかげで西条町の人口が増えた,西条町と安芸津町の行き来がしやすくなった」と理由を述べました。さらに相談室の市役所職員も独自のランキングを提示しました。第1位はマイクロンでした。工場建設と大学との関係に加えて,大学生の就職先にもなっていることが理由に挙がりました。ここで授業冒頭に登場した吉田さんがライブで登場。東広島市は若い学生の力で発展したという自らの実感をあらためて強調しました。

このように主体的なランキング作りの活動を軸にして,他学級や市役所職員,吉田さんの見解を参照したり,自分たちのそれと比較したりする活動を通じて,児童の東広島市と広島大学の関係認識は再構築されていきました。こうした展開は,授業終結部に採ったアンケートの結果にも表れました。本時の学習課題(いまの東広島市があるのは広大のおかげか)の答えを再度問うたところ,90%の児童が「広大のおかげだと思う」が回答しました。授業冒頭のアンケートと比べると割合が大きく変容しており,学習の影響が読み取れました。

「市のうつりかわり」の授業は,今年度で3回目となります。過去2回の反省を踏まえて,授業の内容・方法の改善を図りました。地域住民や行政との対話の機会を設けたり,Googleフォームや色紙の併用で立場の違いを可視化したりしたことは,初めての試みでした。今後も授業デザインの継続的な改善に努めてまいります。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 東広島市役所からの中継:清政亮,野津志優実

- アメリオワークスからの中継:和田尚士

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):天野珠希,大岡慎治,小笠原愛美,小野創太,小野郁紀,黒岩佳太,澤村直樹,重野聖怜,田中崚斗,鶴木志央梨,藤原武琉,見田幸太郎

- 事務局機器担当①(広島大学):草原聡美, 髙須明根,中島理志

- 事務局機器担当②(板城小学校):松原信喜,両角遼平,吉田純太郎 ,大部悠莉,川本吉太郎

2024年2月21日,東広島市内小学校7校13学級(寺西小学校,郷田小学校,板城小学校,原小学校,豊栄小学校,河内小学校,風早小学校)の4年生(314名)と鹿児島県徳之島町立花徳小学校1学級の3・4年生(17名)が参加し,「外国人市民」をテーマとする遠隔授業を実施しました。今回は,「特色ある地域と人々のくらし-東広島市を外国人市民にとってくらしやすいまちにするには?-」と題して,児童らが外国人市民の声を手がかりに,まちづくりの施策を構想し,それを市長に向けて提案しました。

本時は,東広島市が「多文化共生のまち」であることを確認するところからスタートしました。市政50周年記念ホームページや統計資料を参照しながら,外国人市民に関する基礎的情報(①~④)を整理しています。

まずは①言葉の定義です。「多文化共生」とは何か。この語の意味をめぐって各学級で話し合いをしました。その結果,寺西小学校の児童から「(多文化共生とは)いろいろな国から来たいろいろな文化を持つ人たちがいっしょに暮らすこと」との解釈が提示され,本時における「多文化共生」の語用についての共通理解が形成されました。次に②人口です。東広島市に住む外国人市民は約8,800人で,人口比でみると広島県内の市町で一番多いことを確かめました。そして③出身国です。統計グラフを読み取りながら,東広島市には,中国(3,202人),ベトナム(1,739人),フィリピン(551人),インドネシア(454人),韓国(408人)等から来た外国人市民が多く暮らしていることを確認しました。また各国の位置を黒板上の白地図に書き込むことで,外国人市民は日本の近くの外国(アジア)から多く来ている傾向性に気づきました。最後に④居住目的です。永住を除けば,留学(≒勉強)や技能実習(≒仕事)のために来ている人が多いことを知りました。さらに,参加学級のなかからカンボジア・中国出身の児童に挨拶をしてもらうことで,家族滞在として来日している外国人も一定数いることを実感しました。

以上①から④までの情報から,児童らは「ほかの国から日本に来て,すぐに日本語を勉強できるのかな」「東広島市は,広島市みたいに外国人が住みやすい町なのかどうかわからない」といった疑問をもちました。そこで今回の授業では,学習のめあてを「東広島市は外国人市民にとってくらしやすいか?言葉の心配はないのかな?」に設定しました。

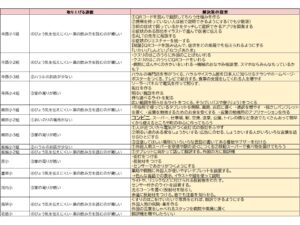

この課題に応えるために,授業の前半部では外国人市民の声を聞く活動を行いました。名前,出身国,居住目的,暮らしの上での悩みの4点に注目して,児童らは,留学生・技能実習生の声に耳を傾けました。。

留学生として登場したのは,インドネシアから来たレズキさんです。板城小学校から生出演して,児童らに直接(または画面越しで)自らの暮らしぶりをプレゼンしました。東広島市は緑が豊かで暮らしやすい一方,街灯が少なく夜間は不便さを感じること。市内には,お祈りをする場所が少ないことや,ハラルを取り扱うスーパーが増えたら便利に思うということを語りました。さらに,この話を踏まえて,児童からはレズキさんへの質問が飛び交いました。

技能実習生として登場したのは,ベトナムから来たヤウさんら3名です。昨年度の授業と同様に,インタビュー動画を視聴することで生活実態を把握しています。病院で病気の症状を伝えたり,漢字で書かれた薬の注意書きを読んだりすることが難しいこと。モノの値段が上がるのに給料があがらないことを説明してもらいました。また,1つの部屋に2人で寝泊まりをしているように生活空間が狭いことをT3が補足しました。

以上の聞き取りを通じて,児童らは,外国人市民が①言葉のみならず,②生活(衣食住),③文化,④お金の問題で困っていることを理解しました。また,T1は,これら①から④が関連づいた課題(住×お金=家が狭い,食×文化=ハラルフードを売っているお店が少ない)があることも指摘しました。

授業の後半部では,技能実習生や留学生の声を踏まえて,東広島市を外国人市民にとって暮らしやすい町にするための方略を検討しました。後半部の冒頭には,特別ゲストとして高垣広徳・東広島市長が登場し,児童らを激励していただきました。昨年度の授業で小学生が提案したことが市政に反映されていること,今年度の提案も楽しみにしていることを述べると,児童らは提案に向けてやる気を一層高めました。そして各学級では次々にアイデアが提案されました。各学級からの提案は,Googleスプレッドシート上にて集約・整理されました。

なお,学習に際しては,外国人市民に対する政策に詳しい様々な専門家からアドバイスをいただきました。例えば,東広島市市民生活課の鈴光知恵さんは,英語・中国語を運用できる職員の配置,タブレット端末を用いた翻訳,19の国・地域の言語に対応した電話通訳支援,市のホームページでの5言語+やさしい日本語への対応といった市の取組を紹介しました。外国人人材を企業に紹介している亀井芽里さんは,ご自身の取組を児童に紹介しました。具体的には,外国人が住む寮で日本語教室を開催していること,SNSで外国人市民に向けて生活情報を発信していることをお話しされました。韓国から来日して東広島市で暮らす金鍾成准教授は,世界各国の取組を紹介しました。例えば,外国人市民に対する誤解・偏見をなくするためのアメリカの取組や,外国人市民が地域社会の安全のためにパトロールする韓国の企画を紹介しました。

児童らはこうした助言をもとにして,次のようなアイデアを提案しました。

・お祈りの場所が少ない→コンビニやスーパー,町の中心にスペースを作ってもらう

・ハラルのお店が少ない→市がハラル専門店をつくる,移動スーパーで食べ物を届ける,ハラルを日本人に知らせるチラシやHPをつくる

・家の周りが暗い→街灯をつくる,歩道に反射材をつける,送迎バスや寮をつくる

・病気を伝えにくい・薬の注意書きを読むのが難しい→薬箱にQRコードを付けて飲み方が分かるようにする,病院にも翻訳機をおく,翻訳スタッフを病院につける

提案を受けて,専門家は児童らのアイデアをそれぞれの立場から評価しました。市役所の鈴光さんは,政教分離のために市が特定の宗教だけを特別に扱うことは難しいこと(スーパーなど民間であれば児童らのアイデアは実現できるかもしれない),病院でのコミュニケーションをとるためのアプリを開発中であることを述べました。外国人と接する機会の多い亀井さんからは,アプリを用いた翻訳だけでは限界があり,病院や薬局のスタッフがやさしい日本語を用いることの重要性を提起しました。金准教授からは,児童のアイデアを一定程度認めた一方で,提案の背景に「外国人に対して何かやって『あげよう』」,「外国人は『可哀そう』な人々だ」といった意識が隠れていないかと問題提起しました。そのうえで,国籍や文化の別を越えて,いっしょにまちづくりを行うことが必要だと述べました。

留学生や技能実習生への聞き取り,学級内での議論といった2時間の学習を通して,外国人市民への児童の理解は深まりました。とりわけ教室内の緊張感が高まったのは,金准教授の最後のコメントでした。「アイデアはどれも素晴らしいと思いましたし,ぜひ実現してほしいです。ただ……」。この瞬間,自分たちの考えが評価されて安堵していた児童の顔は,にわかに真剣な表情へと変わりました。外国人市民のナマの声が,自己省察とまちづくりへの関心を一気に高めた瞬間でした。ここに,多様な背景や専門性を持つ市民が授業に参画する広域交流型オンライン学習の魅力があります。引き続き本企画では,教室や年齢,仕事の垣根を越えた学びを提供してまいります。

実施体制(敬称略)

- 授業実施者:金鍾成,草原和博

- 授業補助者:各小学校での授業担当教員

- 学校技術支援担当(東広島市内小学校):大岡慎治,清政亮,國重和海,後藤伊吹,新谷叶汰,露口幸将,村上遥大

- 事務局機器担当①(広島大学):草原聡美,川本吉太郎,久我祥平,和田尚士

- 事務局機器担当②(上黒瀬小学校):重野 聖怜,田中崚斗,鶴木志央梨,松原信喜,山本亮介,吉田純太郎

- 研修参加:牧はるか,大畑香澄,山本健人,小田原瞭雅,林千里,見田幸太郎,中島理志

2024年2月27日,東広島市内小学校3校3学級(上黒瀬小学校,木谷小学校,福富小学校)の6年生(46名)が参加し,「日本とつながりの深い国々」をテーマとする遠隔授業を実施しました。今回は,「韓国を理解するための問いを作り、韓国の子どもと話し合おう!」と題して,隣国である韓国の子どもとの対話を通して,日本と韓国の地理,歴史,言語・文化,政治,経済の「似ているところ」や「違うところ」,「つながり」を探究しました。こういう経緯で,今回は東広島市内の児童だけでなく,韓国から5名の児童も参加してくれました。

本授業は,参加してくれた韓国の児童の自己紹介からスタートしました。それぞれ,名前や住んでいる場所,日本のイメージなどを紹介してくれました。その後,「韓国の児童たちが全員私服であり,家からZoomに入室していること」の疑問をもった草原先生から,韓国の参加者に「今,学校はないの?」という質問が投げかけられました。韓国の児童からは「1月に小学校を卒業したばかり,2月は新学期にむけた休みの時期。3月に中学校に入学する予定」との返事が得られました。このお話を受けて日本の児童たちは「日本と韓国に違いがあること」に気付くだけでなく,今まさに国境を越えて韓国の児童とつながって学習していることを実感しました。韓国の児童の自己紹介が終わった後は,日本の児童による韓国のイメージの発表が始まりました。日本の児童たちは,キムチ・ラーメンといった食文化やK-POPといった芸能などを韓国のイメージとして発表しました。日本の児童たちの韓国のイメージを聞いて,韓国の児童からは,「食べ物だけが韓国じゃない」「もっと韓国を知ってほしい」という意見が出ました。このような活動を通して,次第に日本と韓国の児童たちが対話する雰囲気が生まれました。そして金先生から,「外国のことを知るためには,外国の友だちと対話をし,質問しながら理解を深めることが大事なこと」「今日は,韓国の児童に質問しながら韓国への理解を深める良い機会であること」が共有され,学習のめあてとして,「韓国を理解するための問いを作り、韓国の子どもたちと実際に話し合おう!」が立ち上がりました。

上のめあてに応えるために,授業の前半では,日本と韓国の学校生活や生活を比較していくことにしました。具体的には,次の4つの活動が展開されました。

第1に「比較」という方法の共有です。ここでは草原先生が日本の児童たちに「比較をするとはどういうことなのか」を説明します。比較の視点として「似ている点」と「違う点」に注目したらよいと述べ,比較を引き出す見方・考え方の共有が行われました。

第2に,写真の読解です。日本と韓国の①教室の写真,②給食の写真,③浴室の写真,④伝統的な衣装の写真を比較することで,普段の生活の中にある日本と韓国の類似点と相違点を読み取らせました。日本の児童からは「韓国の教室には黒板の上に国旗が飾られているけど,日本の教室には国旗は飾られていないな」「韓国の給食ではヤクルトがでるようだけど,日本の給食ではヤクルトではなく牛乳がでるよな」「韓国の浴室にはトイレがあるが,日本の浴室にトイレは無いな,浴室とトイレは分かれていることが多いな」「韓国の伝統的な衣装は鮮やかな衣装だけど,日本の伝統的な衣装(着物)は控えめな色だな」などの気付きが出てきました。

第3に質問の創出です。日本と韓国の写真を比較し気になったことを韓国の児童に質問するために,質問を考えます。まずは草原先生から,「質問を作る際には,「いつ・どこで・誰が・何を・どうした?」や「なぜ?」などの疑問詞を使うといいよ」とのアドバイスが行われました。その後,日本の児童は,これらの疑問詞を使ってたくさん質問を作った後,韓国の子どもに問いたい質問を3つに絞っていく活動を行いました。その結果,「なぜ韓国の教室には国旗が飾られているの?」「その国旗はどんな時に使うの?」「韓国の小学校では給食に牛乳が出ないの?」「浴室にトイレがあって,どんな良いことがある?どんな悪いことがある?」「韓国では,伝統的な衣装をいつ着るの?」などの問いが提起されました。

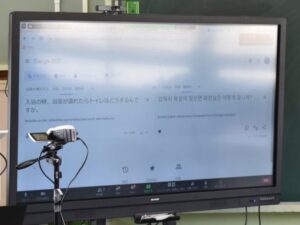

第4に対話の実施です。先ほど日本の児童が出した質問を,実際に韓国の児童に聞いてみました。その際に,各学級はGoogle翻訳と金先生の通訳を使って韓国の児童と対話します。まず日本側の質問をGoogle翻訳に打ち込み,韓国語に翻訳された画面と音声をZoomで画面共有します。それを韓国の児童に聞いてもらい,韓国の児童は韓国語で回答します。それを金先生が日本語に翻訳して,日本の児童に伝えます。その回答を聞いて更に聞いてみたい質問があれば,金先生に伝えて,翻訳してもらうことを繰り返しました。上の問いに対しては,例えば,「教室には国旗が飾られている理由はわかりません。でも,学校行事(入学式や卒業式,運動会など)では,国旗を見て国歌を歌います」「韓国の小学校では昼休みの時間に牛乳が出ます。しかし牛乳をもらうためには,事前に学校に牛乳代を払う必要があります。全員が牛乳を飲めるわけではありません」「浴室にトイレがあって良いことは,1回で用事を済ますことができることです。一方で悪いことは,入浴中に匂いが気になることです」「伝統的な衣装は,成人式などで着る人が多いです」といった回答が返ってきました。日本側からの質問が終わると,次に韓国側からの質問が始まりました。韓国の児童からは「私たちは,昔,日本が韓国を占領したと習いました。その歴史は日本の授業でも習いますか?」「日本と韓国では独島(竹島)の領土問題がありますが,それを知っていますか?」「その問題についてどんな意見がありますか?」といった質問が日本の児童に投げかけられました。日本の児童からは「日本の授業でも,昔,日本が韓国を植民地にしたと習います」「竹島は今韓国に占領されているということを習いました」「竹島って何かわからない」などの応答があり,それを金先生が韓国の児童たちに翻訳し伝えました。

以上の対話を通して,児童は日本と韓国の「似ているところ」「違うところ」の理解を深めることができました。ここで韓国の児童は授業から退出しました。お礼の拍手でお別れをしました。

授業の後半では,日本と韓国との「つながり」に注目にして,韓国の理解を深めていくことにしました。具体的には,次の4つの活動が展開されました。

第1に「つながり」を見つける方法の共有です。ここでは金先生が日本の児童に「つながりとは,「日本(韓国)で生まれたものが韓国(日本)で流行っていたり,モノや人の移動がいったりきたりしていること」と説明しました。

第2に,教科書の読解です。日本と韓国の①文化的な「つながり」(日本の有田焼・小鹿田焼は,朝鮮半島から伝わった陶工技術で作られており,文化的な「つながり」が古くからあること),②経済的な「つながり」(日本と韓国には30以上の航空路があること,日本と韓国の貿易額は年々上昇していること)が記された教科書を読み,日本と韓国の「つながり」を読み取らせました。児童からは「日本と韓国は近い」「日本と韓国を行き来する飛行機がたくさんある」「日本と韓国は貿易を通して深くつながっている」「焼き物の技術など,昔から韓国とのつながりがある」「日本の漫画やアニメが韓国で流行し,韓国の音楽やドラマが日本で流行している」といった気付きが見られました。

第3に,日本の専門家との対話です。ここでは草原先生からは,日本と韓国のつながりは,①交通の「つながり」(飛行機や船が日本と韓国を行き来していること),②歴史の「つながり」(昔,日本が韓国から学んだり,日本が韓国を攻めたりしたこと),③文化の「つながり」(日本の漫画やアニメが韓国で流行したり,韓国の音楽やドラマが日本で流行したりしていること),に分類できることが示されました。この話を聞いて,子どもたちは自分の気付きがどの「つながり」に分類できそうかを考えていました。

第4に,韓国の専門家との対話です。車ボワン先生(延世大学教育研究所)から,日本の児童たちの気付きに対する意見を聞きました。車先生は,①現在に生きる日本と韓国の子どもが,同じ時間に「つながって」学習できたこと,②日本と韓国では距離があるけれども,オンライン空間の中で「つながって」学習できたことの意義をお話されました。この話を聞いて,日本の児童は,授業の内容だけでなく,授業の方法にも日本と韓国に「つながり」があったことを認識しました。

以上の学習を通して,児童は日本と韓国の「つながり」に関する理解を深めることができました。金先生は,最後に「今日の対話を通して学んだことは何か」「韓国の子どもに伝えたい一言は何か」を問い,振り返りを促しました。日本の児童からは「言語以外にも「こんなところも違うんだ」と思ったところがいくつもあって,対話することがとても楽しかった」「韓国の人たちの時間をとってもらい,質問に答えてもらえたり,興味をもって聞いてもらえたりしたのが嬉しかったです」などの声が聞かれました。

6年生を対象とした授業は初めての試みとなります。国境を越えた対話的な授業も初めての試みでした。今回の授業で得た成果や課題を踏まえ,今後も広域交流型オンライン学習の新たな展開に努めてまいります。

本授業は,戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」採択事業「デジタル・シティズンシップ・シティ:公共的対話のための学校」とも連動しています。同事業の詳細については,バナーをクリックするか,こちらからご覧ください。

EVRIは、自らのミッションとヴィジョンを達成するために、共同事業、共同研究、受託研究および講演等をお引き受けいたします。

ご依頼やご質問は、EVRIの運営支援チームに遠慮なくお問い合わせください。連絡先は次のとおりです。

e-mail :evri-info@hiroshima-u.ac.jp

Tel & Fax: 082-424-5265

contact >

Social Media

Leaflet

Access

広島大学教育ヴィジョン研究センター(EVRI)

〒739-8524 広島県東広島市鏡山1丁目1番1号 広島大学大学院人間社会科学研究科 B101&B809

Tel : 082-424-5265(B101)/082-424-6809(B809)

e-mail: evri-info@hiroshima-u.ac.jp