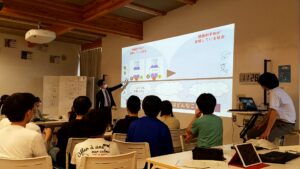

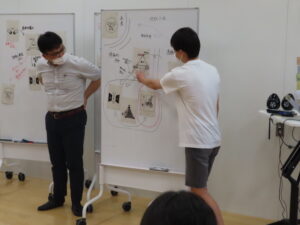

研究協力に関する覚書の締結

- 調印式の様子。左から、平川理恵氏(広島県教育長)、小山正孝教授(広島大学大学院教育学研究科長・EVRI教育の専門家ユニット)、林史氏(広島県立広島叡智学園中学・高等学校長)、草原和博教授(EVRIセンター長)。肩書・所属は2018年4月当時。

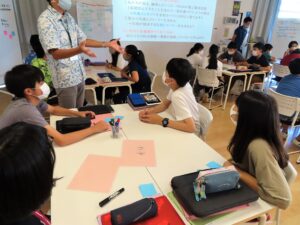

広島大学インキュベーション研究拠点教育ヴィジョン研究センター(EVRI)は、平成30年4月24日に広島県教育委員会教育長室にて、広島県立広島叡智学園中学校・高等学校(以下「叡智学園」)と研究協力に関する覚書を締結しました。この覚書に基づき、EVRIと叡智学園は、双方の教育・研究の充実を図ることを目的に研究協力を推進していくこととなりました。教育カリキュラム等の研究について相互に連携を行い、その成果を広島大学における教育学・心理学・教科教育学等の研究拠点形成のための諸活動に活かすとともに、叡智学園をはじめとする広島県における学校教育の発展に貢献していくことを目指します。